よむ、つかう、まなぶ。

再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しに係る検討 (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23718.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第72回 2/2)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

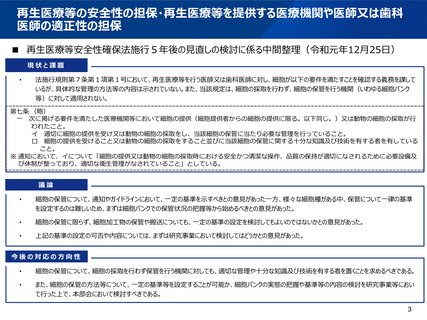

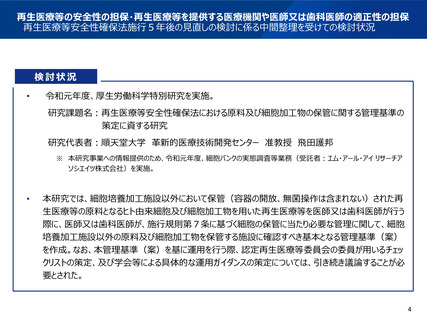

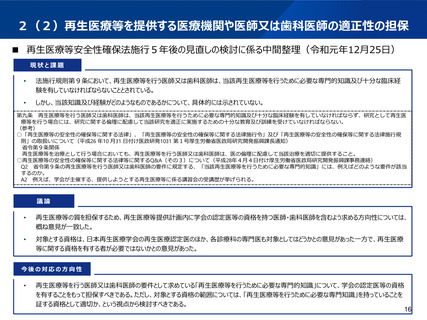

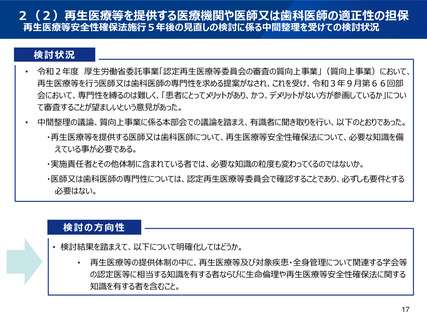

2(2)再生医療等を提供する医療機関や医師又は歯科医師の適正性の担保

■ 再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しの検討に係る中間整理(令和元年12月25日)

現状と課題

•

法施行規則第9条において、再生医療等を行う医師又は歯科医師は、当該再生医療等を行うために必要な専門的知識及び十分な臨床経

験を有していなければならないこととされている。

•

しかし、当該知識及び経験がどのようなものであるかについて、具体的には示されていない。

第九条 再生医療等を行う医師又は歯科医師は、当該再生医療等を行うために必要な専門的知識及び十分な臨床経験を有していなければならず、研究として再生医

療等を行う場合には、研究に関する倫理に配慮して当該研究を適正に実施するための十分な教育及び訓練を受けていなければならない。

(参考)

○「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規

則」の取扱いについて(平成26 年10 月31 日付け医政研発1031 第1号厚生労働省医政局研究開発振興課長通知)

省令第9条関係

再生医療等を治療として行う場合においても、再生医療等を行う医師又は歯科医師は、医の倫理に配慮して当該治療を適切に提供すること。

○再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に関するQ&A(その3)について(平成28年4月4日付け厚生労働省医政局研究開発振興課事務連絡)

Q2 省令第9条の再生医療等を行う医師又は歯科医師の要件に規定する、「当該再生医療等を行うために必要な専門的知識」には、例えばどのような要件が該当

するのか。

A2 例えば、学会が主催する、提供しようとする再生医療等に係る講習会の受講歴が挙げられる。

議論

•

再生医療等の質を担保するため、再生医療等提供計画内に学会の認定医等の資格を持つ医師・歯科医師を含むよう求める方向性については、

概ね意見が一致した。

•

対象とする資格は、日本再生医療学会の再生医療認定医のほか、各診療科の専門医も対象としてはどうかとの意見があった一方で、再生医療

等に関する資格を有する者が必要ではないかとの意見があった。

今後の対応の方向性

•

再生医療等を行う医師又は歯科医師の要件として求めている「再生医療等を行うために必要な専門的知識」について、学会の認定医等の資格

を有することをもって担保すべきである。ただし、対象とする資格の範囲については、「再生医療等を行うために必要な専門知識」を持っていることを

証する資格として適切か、という視点から検討すべきである。

16

■ 再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しの検討に係る中間整理(令和元年12月25日)

現状と課題

•

法施行規則第9条において、再生医療等を行う医師又は歯科医師は、当該再生医療等を行うために必要な専門的知識及び十分な臨床経

験を有していなければならないこととされている。

•

しかし、当該知識及び経験がどのようなものであるかについて、具体的には示されていない。

第九条 再生医療等を行う医師又は歯科医師は、当該再生医療等を行うために必要な専門的知識及び十分な臨床経験を有していなければならず、研究として再生医

療等を行う場合には、研究に関する倫理に配慮して当該研究を適正に実施するための十分な教育及び訓練を受けていなければならない。

(参考)

○「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規

則」の取扱いについて(平成26 年10 月31 日付け医政研発1031 第1号厚生労働省医政局研究開発振興課長通知)

省令第9条関係

再生医療等を治療として行う場合においても、再生医療等を行う医師又は歯科医師は、医の倫理に配慮して当該治療を適切に提供すること。

○再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に関するQ&A(その3)について(平成28年4月4日付け厚生労働省医政局研究開発振興課事務連絡)

Q2 省令第9条の再生医療等を行う医師又は歯科医師の要件に規定する、「当該再生医療等を行うために必要な専門的知識」には、例えばどのような要件が該当

するのか。

A2 例えば、学会が主催する、提供しようとする再生医療等に係る講習会の受講歴が挙げられる。

議論

•

再生医療等の質を担保するため、再生医療等提供計画内に学会の認定医等の資格を持つ医師・歯科医師を含むよう求める方向性については、

概ね意見が一致した。

•

対象とする資格は、日本再生医療学会の再生医療認定医のほか、各診療科の専門医も対象としてはどうかとの意見があった一方で、再生医療

等に関する資格を有する者が必要ではないかとの意見があった。

今後の対応の方向性

•

再生医療等を行う医師又は歯科医師の要件として求めている「再生医療等を行うために必要な専門的知識」について、学会の認定医等の資格

を有することをもって担保すべきである。ただし、対象とする資格の範囲については、「再生医療等を行うために必要な専門知識」を持っていることを

証する資格として適切か、という視点から検討すべきである。

16