よむ、つかう、まなぶ。

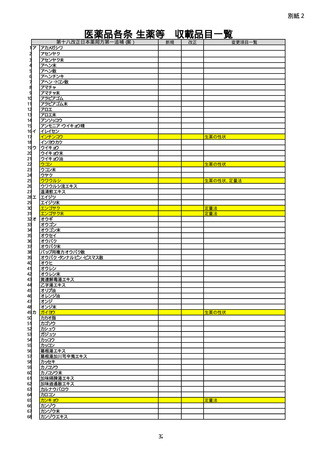

【資料1】日本薬局方部会について (68 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28006.html |

| 出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第4回 9/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

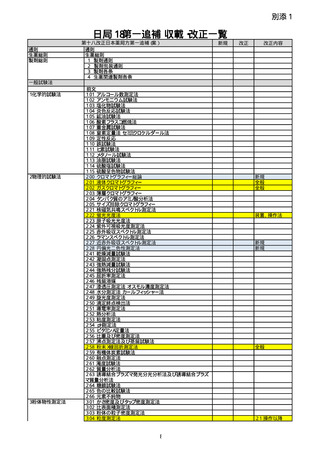

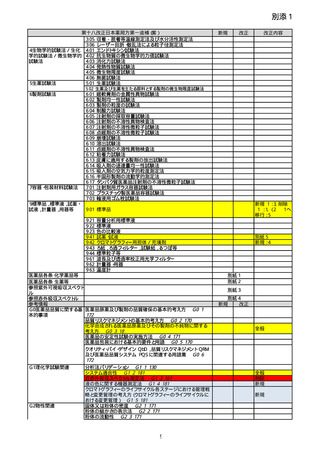

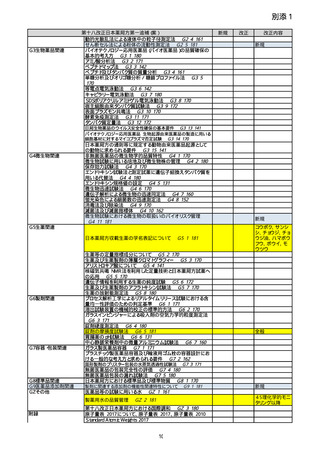

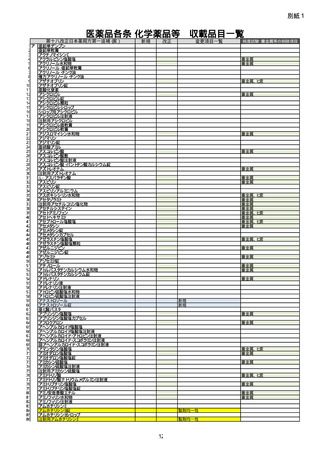

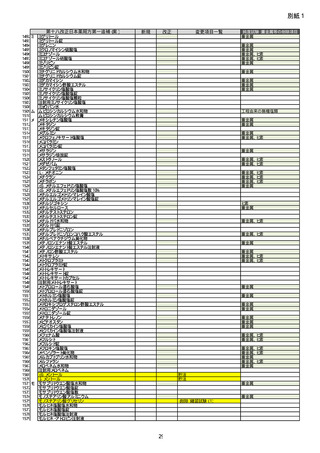

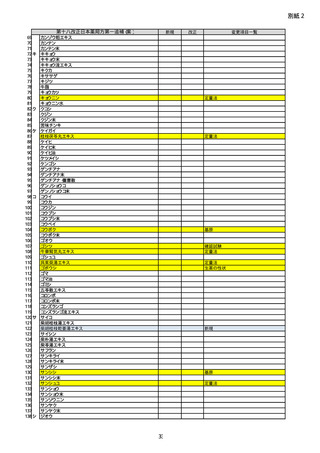

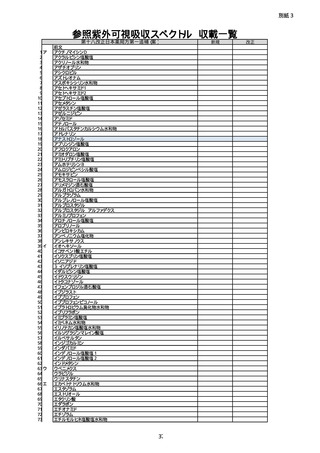

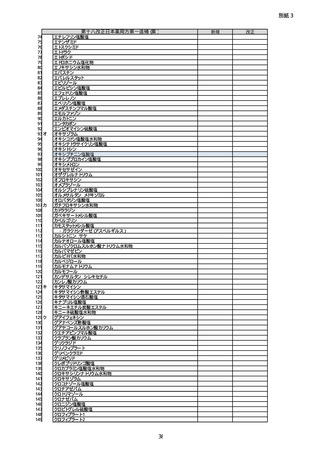

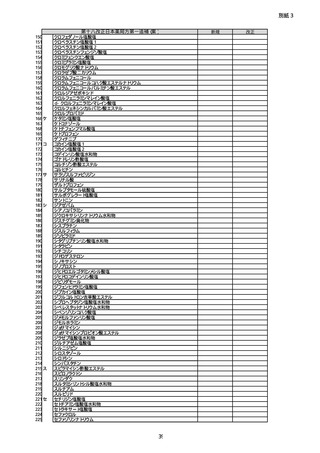

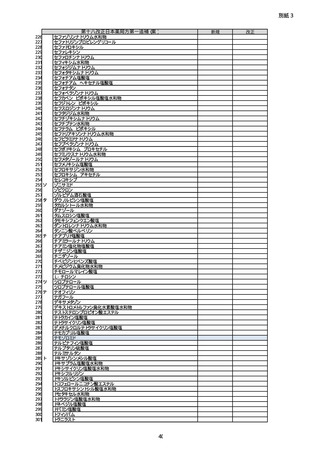

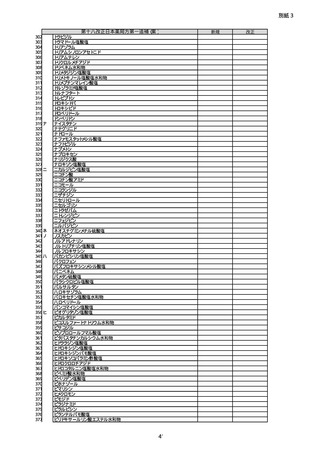

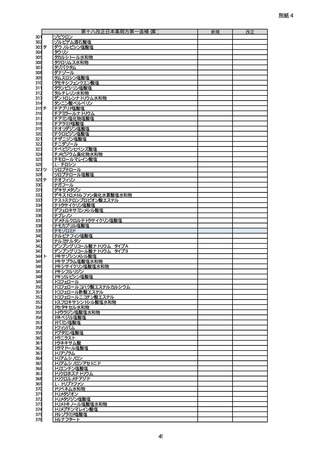

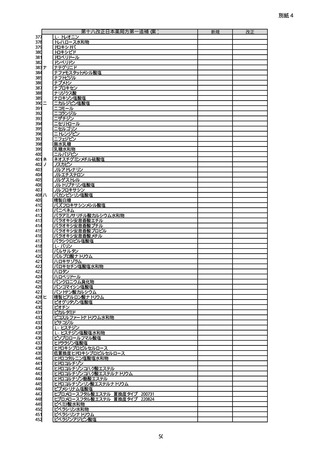

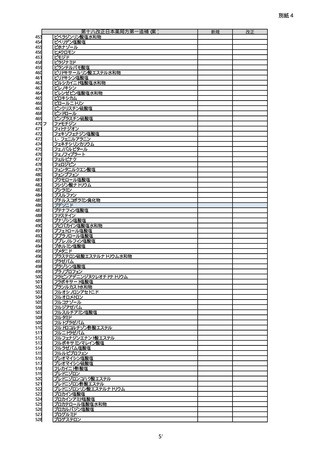

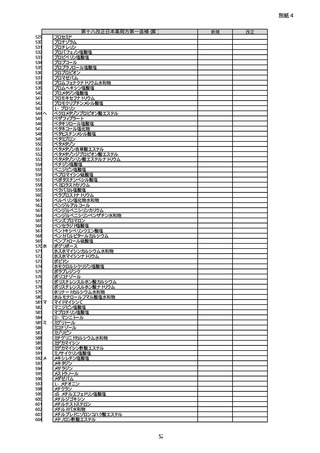

新

旧

備考

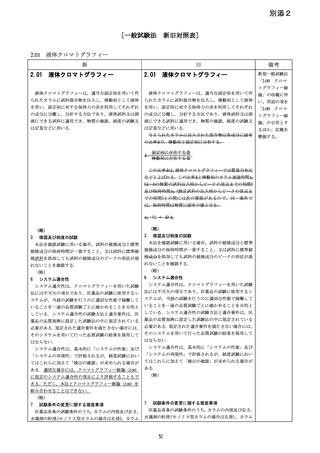

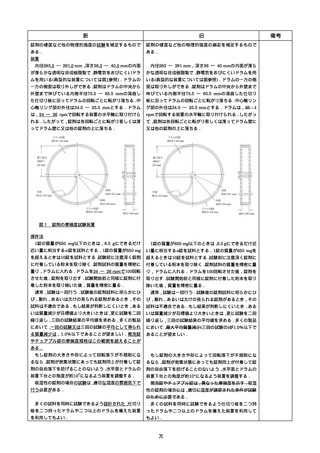

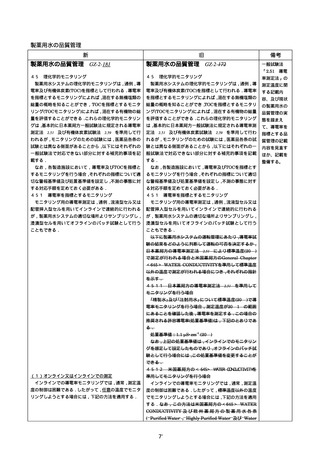

2.1. 液体クロマトグラフィー及びガスクロマトグラフィ

2.1.

ーのシステムの再現性について

ィーのシステムの再現性について

2.1.1. 許容限度値の設定

2.1.1. 許容限度値の設定

日本薬局方一般試験法「液体クロマトグラフィー〈2.01〉」

液体クロマトグラフィー及びガスクロマトグラフ

日本薬局方一般試験法「液体クロマトグラフィー」のシ

のシステム適合性の項に「繰返し注入の回数は6回を原則

ステム適合性の項に「繰返し注入の回数は6回を原則とす

とする」,また,「システムの再現性の許容限度値は,当

る」,また,「システムの再現性の許容限度値は,当該試

該試験法の適用を検討した際のデータと試験に必要とさ

験法の適用を検討した際のデータと試験に必要とされる

れる精度を考慮して,適切なレベルに設定する.」と規定

精度を考慮して,適切なレベルに設定する.

」と規定されて

されていることから,6回繰返し注入における許容限度値

いることから,6回繰返し注入における許容限度値を下記

を下記の記載を参考にして設定する.

の記載を参考にして設定する.

(略)

(略)

2.1.2. システムの再現性の試験の質を落とさずに繰返し

2.1.2.

注入の回数を減らす方法

し注入の回数を減らす方法

日本薬局方一般試験法「液体クロマトグラフィー〈2.01〉」

システムの再現性の試験の質を落とさずに繰返

日本薬局方一般試験法「液体クロマトグラフィー」のシ

のシステム適合性の項に「繰返し注入の回数は6回を原則

ステム適合性の項に「繰返し注入の回数は6回を原則とす

とするが,グラジエント法を用いる場合や試料中に溶出が

るが,グラジエント法を用いる場合や試料中に溶出が遅い

遅い成分が混在する場合など,1回の分析に時間がかかる

成分が混在する場合など,1回の分析に時間がかかる場合

場合には,6回注入時とほぼ同等のシステムの再現性が担

には,6回注入時とほぼ同等のシステムの再現性が担保さ

保されるように達成すべきばらつきの許容限度値を厳し

れるように達成すべきばらつきの許容限度値を厳しく規

く規定することにより,繰返し注入の回数を減らしてもよ

定することにより,繰返し注入の回数を減らしてもよい.

」

い.」と規定されている.これと関連して,システムの再

と規定されている.これと関連して,システムの再現性の

現性の試験の質を落とさずに繰返し注入の回数を減らす

試験の質を落とさずに繰返し注入の回数を減らす方法を

方法を以下に示した.この方法により,必要な場合には, 以下に示した.この方法により,必要な場合には,繰返し

繰返し注入の回数を減らして設定することができ,また変

注入の回数を減らして設定することができるし,日常の品

更可能である.

質試験の中でも同様な考えに基づいて運用することがで

きる.

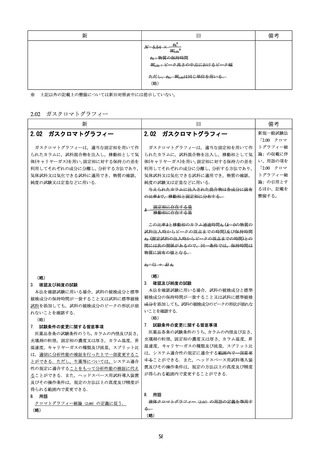

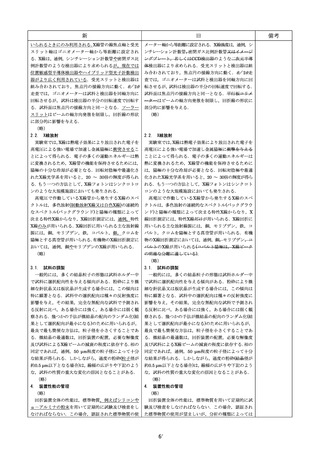

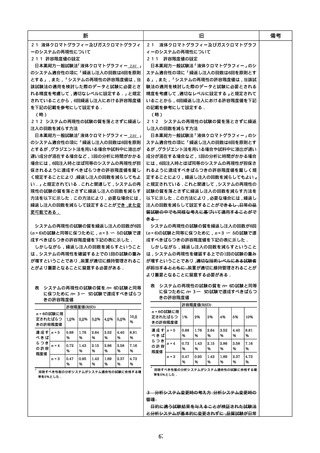

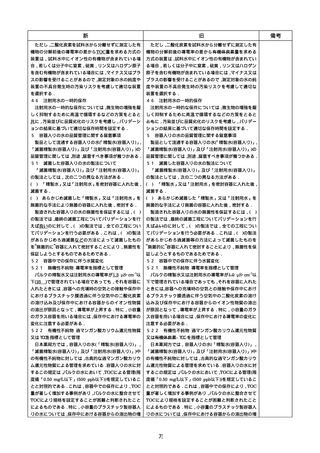

システムの再現性の試験の質を繰返し注入の回数が6回

システムの再現性の試験の質を繰返し注入の回数が6回

(n=6)の試験と同等に保つために,n=3 〜 5の試験で達

(n=6)の試験と同等に保つために,n=3 〜 5の試験で達

成すべきばらつきの許容限度値を下記の表に示した.

成すべきばらつきの許容限度値を下記の表に示した.

しかしながら,繰返し注入の回数を減らすということ

しかしながら,繰返し注入の回数を減らすということ

は,システムの再現性を確認する上での1回の試験の重み

は,システムの再現性を確認する上での1回の試験の重み

が増すということであり,装置が適切に維持管理されるこ

が増すということであり,適切な技術レベルにある試験者

とがより重要となることに留意する必要がある.

が担当するとともに,装置が適切に維持管理されることが

より重要となることに留意する必要がある.

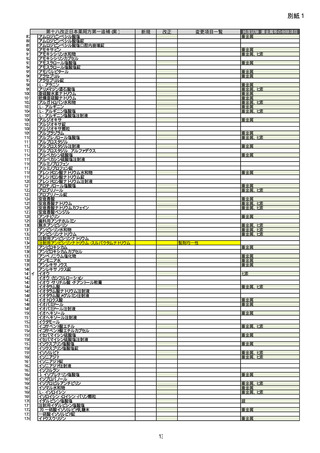

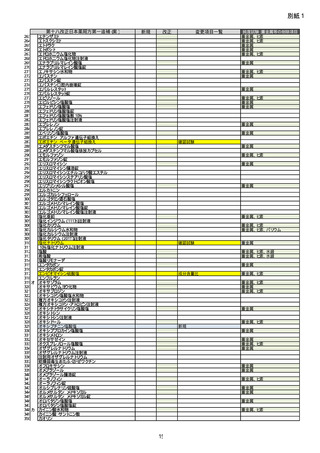

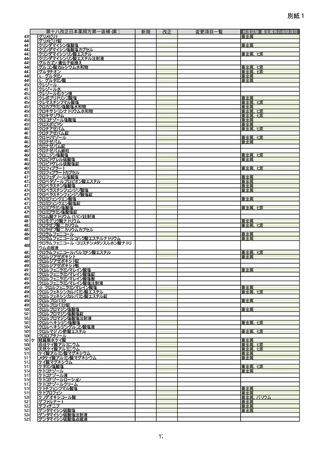

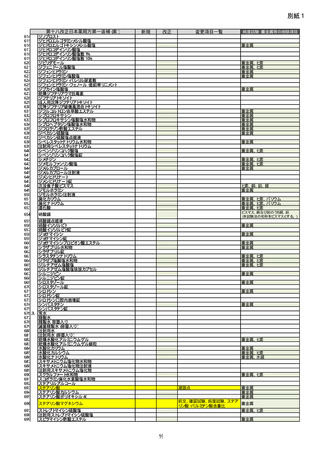

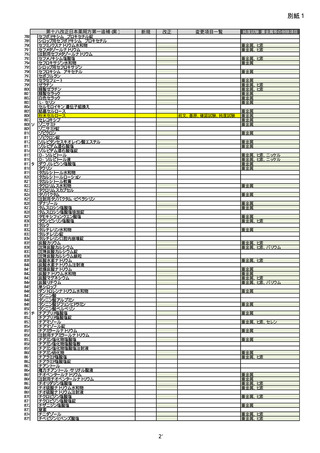

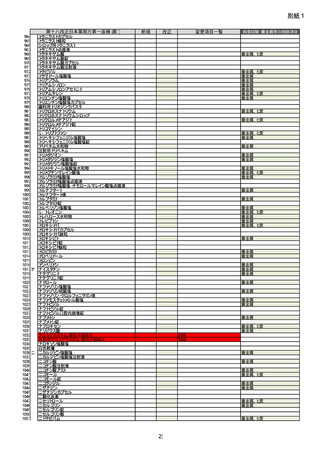

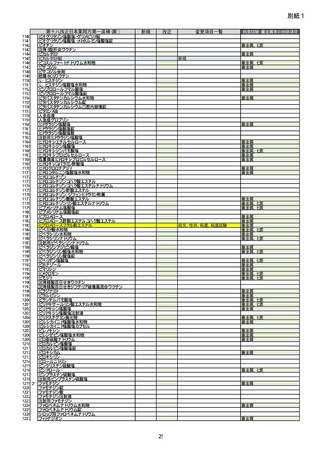

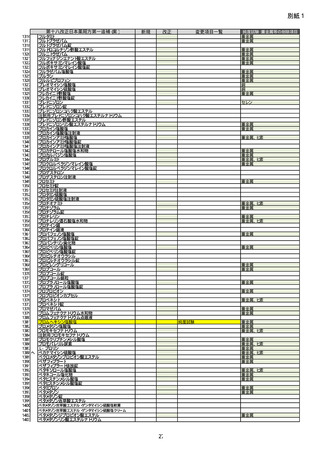

表

システムの再現性の試験の質をn =6の試験と同等

に保つためにn =3 〜 5の試験で達成すべきばらつ

*

きの許容限度値

表

システムの再現性の試験の質をn =6の試験と同等

に保つためにn =3 〜 5の試験で達成すべきばらつ

*

きの許容限度値

許容限度値(RSD)

許容限度値(RSD)

n =6の試験に規

定されたばらつ 1.0% 2.0%

きの許容限度値

達 成 す n =5

べきば

らつき

n =4

の許容

限度値

n =3

3.0% 4.0%

5.0%

10.0

%

0.88

%

1.76

%

2.64

%

3.52

%

4.40

%

8.81

%

0.72

%

1.43

%

2.15

%

2.86

%

3.58

%

7.16

%

0.47

%

0.95

%

1.42

%

1.89

%

2.37

%

4.73

%

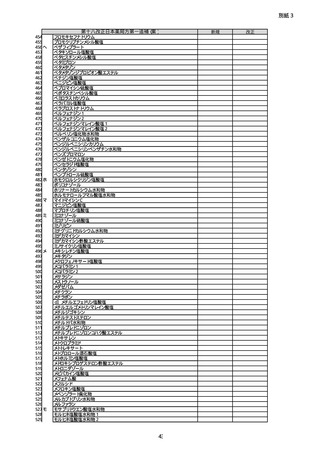

n =6の試験に規

定されたばらつ 1%

きの許容限度値

達 成 す n =5

べきば

らつき

n =4

の許容

限度値

n =3

*

*

排除すべき性能の分析システムがシステム適合性の試験に合格する確

率を5%とした.

2%

3%

4%

5%

10%

0.88

%

1.76

%

2.64

%

3.52

%

4.40

%

8.81

%

0.72

%

1.43

%

2.15

%

2.86

%

3.58

%

7.16

%

0.47

%

0.95

%

1.42

%

1.89

%

2.37

%

4.73

%

排除すべき性能の分析システムがシステム適合性の試験に合格する確

率を5%とした.

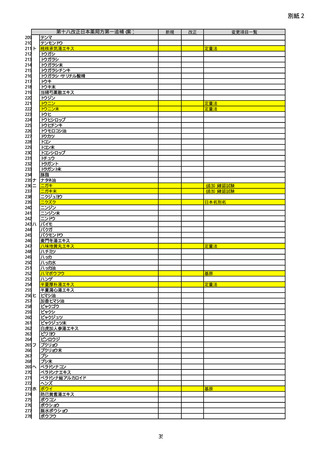

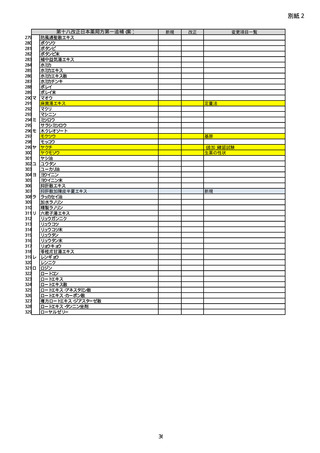

3. 分析システム変更時の考え方(分析システム変更時の

管理)

目的に適う試験結果を与えることが検証された試験法

と分析システムが基本的に変更されずに,品質試験が日常

67

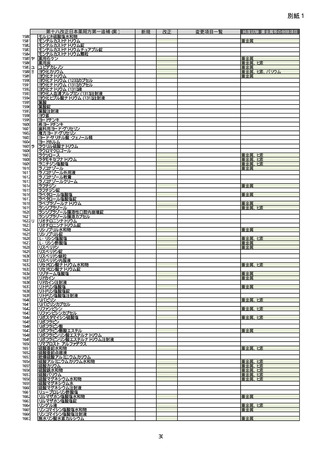

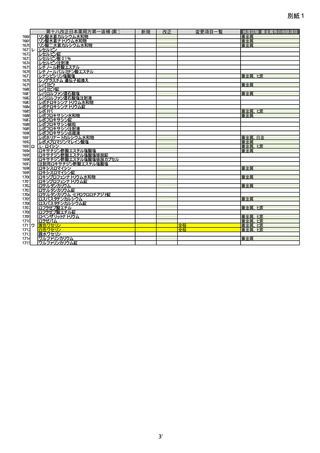

旧

備考

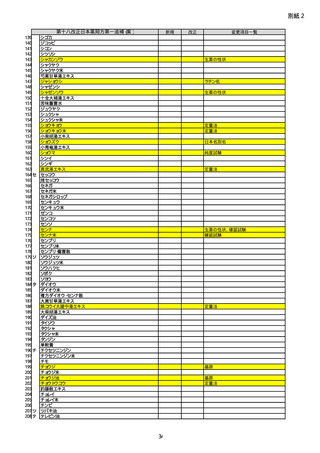

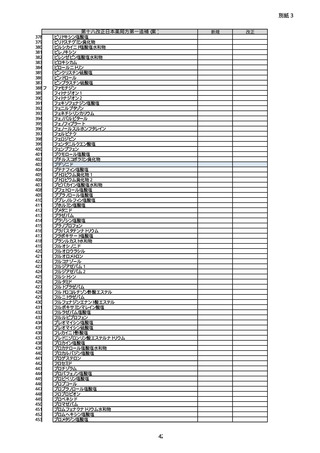

2.1. 液体クロマトグラフィー及びガスクロマトグラフィ

2.1.

ーのシステムの再現性について

ィーのシステムの再現性について

2.1.1. 許容限度値の設定

2.1.1. 許容限度値の設定

日本薬局方一般試験法「液体クロマトグラフィー〈2.01〉」

液体クロマトグラフィー及びガスクロマトグラフ

日本薬局方一般試験法「液体クロマトグラフィー」のシ

のシステム適合性の項に「繰返し注入の回数は6回を原則

ステム適合性の項に「繰返し注入の回数は6回を原則とす

とする」,また,「システムの再現性の許容限度値は,当

る」,また,「システムの再現性の許容限度値は,当該試

該試験法の適用を検討した際のデータと試験に必要とさ

験法の適用を検討した際のデータと試験に必要とされる

れる精度を考慮して,適切なレベルに設定する.」と規定

精度を考慮して,適切なレベルに設定する.

」と規定されて

されていることから,6回繰返し注入における許容限度値

いることから,6回繰返し注入における許容限度値を下記

を下記の記載を参考にして設定する.

の記載を参考にして設定する.

(略)

(略)

2.1.2. システムの再現性の試験の質を落とさずに繰返し

2.1.2.

注入の回数を減らす方法

し注入の回数を減らす方法

日本薬局方一般試験法「液体クロマトグラフィー〈2.01〉」

システムの再現性の試験の質を落とさずに繰返

日本薬局方一般試験法「液体クロマトグラフィー」のシ

のシステム適合性の項に「繰返し注入の回数は6回を原則

ステム適合性の項に「繰返し注入の回数は6回を原則とす

とするが,グラジエント法を用いる場合や試料中に溶出が

るが,グラジエント法を用いる場合や試料中に溶出が遅い

遅い成分が混在する場合など,1回の分析に時間がかかる

成分が混在する場合など,1回の分析に時間がかかる場合

場合には,6回注入時とほぼ同等のシステムの再現性が担

には,6回注入時とほぼ同等のシステムの再現性が担保さ

保されるように達成すべきばらつきの許容限度値を厳し

れるように達成すべきばらつきの許容限度値を厳しく規

く規定することにより,繰返し注入の回数を減らしてもよ

定することにより,繰返し注入の回数を減らしてもよい.

」

い.」と規定されている.これと関連して,システムの再

と規定されている.これと関連して,システムの再現性の

現性の試験の質を落とさずに繰返し注入の回数を減らす

試験の質を落とさずに繰返し注入の回数を減らす方法を

方法を以下に示した.この方法により,必要な場合には, 以下に示した.この方法により,必要な場合には,繰返し

繰返し注入の回数を減らして設定することができ,また変

注入の回数を減らして設定することができるし,日常の品

更可能である.

質試験の中でも同様な考えに基づいて運用することがで

きる.

システムの再現性の試験の質を繰返し注入の回数が6回

システムの再現性の試験の質を繰返し注入の回数が6回

(n=6)の試験と同等に保つために,n=3 〜 5の試験で達

(n=6)の試験と同等に保つために,n=3 〜 5の試験で達

成すべきばらつきの許容限度値を下記の表に示した.

成すべきばらつきの許容限度値を下記の表に示した.

しかしながら,繰返し注入の回数を減らすということ

しかしながら,繰返し注入の回数を減らすということ

は,システムの再現性を確認する上での1回の試験の重み

は,システムの再現性を確認する上での1回の試験の重み

が増すということであり,装置が適切に維持管理されるこ

が増すということであり,適切な技術レベルにある試験者

とがより重要となることに留意する必要がある.

が担当するとともに,装置が適切に維持管理されることが

より重要となることに留意する必要がある.

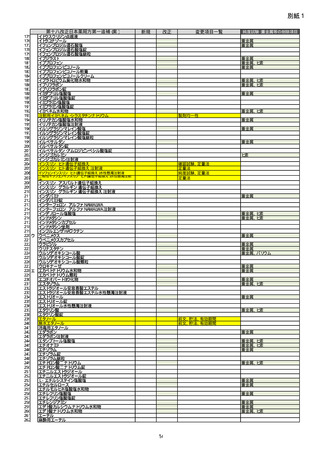

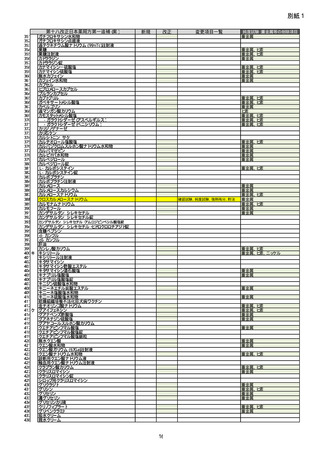

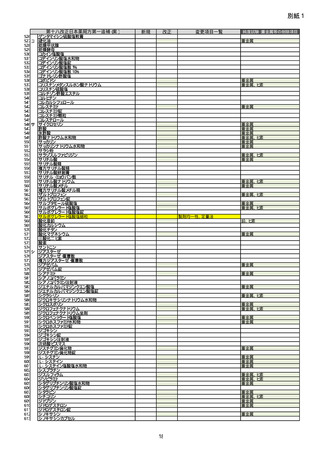

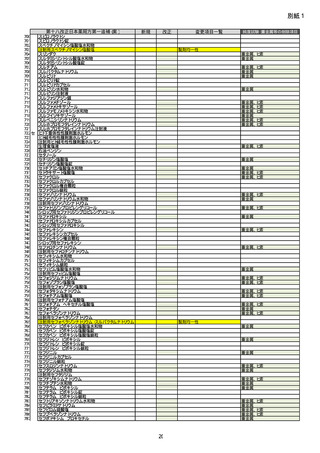

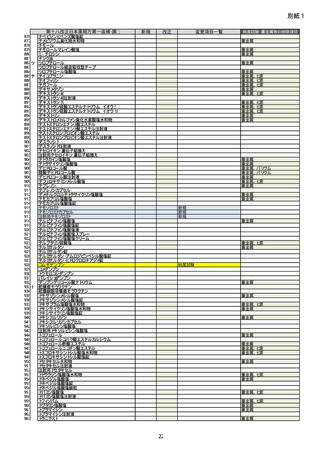

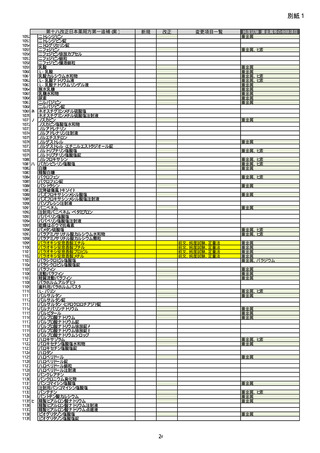

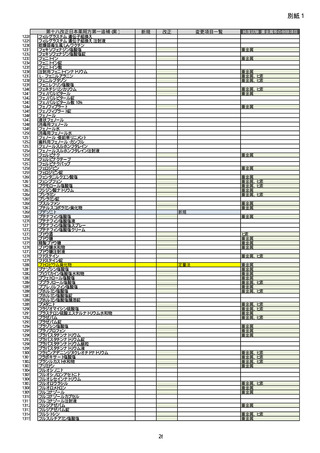

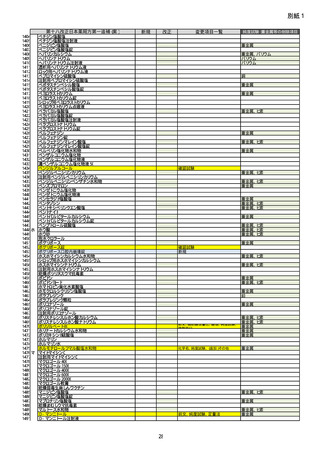

表

システムの再現性の試験の質をn =6の試験と同等

に保つためにn =3 〜 5の試験で達成すべきばらつ

*

きの許容限度値

表

システムの再現性の試験の質をn =6の試験と同等

に保つためにn =3 〜 5の試験で達成すべきばらつ

*

きの許容限度値

許容限度値(RSD)

許容限度値(RSD)

n =6の試験に規

定されたばらつ 1.0% 2.0%

きの許容限度値

達 成 す n =5

べきば

らつき

n =4

の許容

限度値

n =3

3.0% 4.0%

5.0%

10.0

%

0.88

%

1.76

%

2.64

%

3.52

%

4.40

%

8.81

%

0.72

%

1.43

%

2.15

%

2.86

%

3.58

%

7.16

%

0.47

%

0.95

%

1.42

%

1.89

%

2.37

%

4.73

%

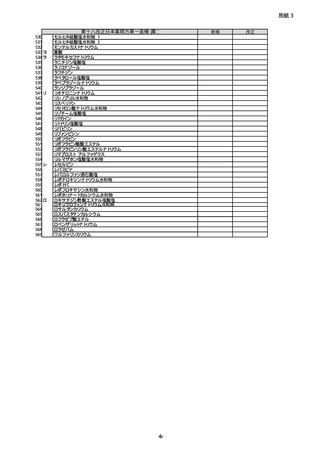

n =6の試験に規

定されたばらつ 1%

きの許容限度値

達 成 す n =5

べきば

らつき

n =4

の許容

限度値

n =3

*

*

排除すべき性能の分析システムがシステム適合性の試験に合格する確

率を5%とした.

2%

3%

4%

5%

10%

0.88

%

1.76

%

2.64

%

3.52

%

4.40

%

8.81

%

0.72

%

1.43

%

2.15

%

2.86

%

3.58

%

7.16

%

0.47

%

0.95

%

1.42

%

1.89

%

2.37

%

4.73

%

排除すべき性能の分析システムがシステム適合性の試験に合格する確

率を5%とした.

3. 分析システム変更時の考え方(分析システム変更時の

管理)

目的に適う試験結果を与えることが検証された試験法

と分析システムが基本的に変更されずに,品質試験が日常

67