よむ、つかう、まなぶ。

資料1_滝田構成員提出資料 (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64385.html |

| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第2回 10/23)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第1回の議論のまとめ(2)

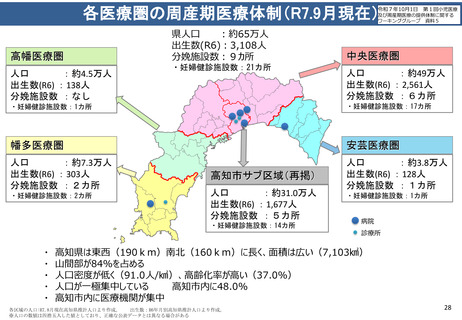

◆高知県における取組について

・ 少子化や医師高齢化などの課題は、実は何ら変わっていないという状況で、根本的な周産期医療の危機的状況は解決していない。ローリス

ク分娩施設の集約化も含めた体制検討というのは急務という状況となっている。

・ キーワードは集約化ということでいいとは思うが、いかにそこに少ない人員を集約化するかというところ。集約化する場合には、いかに雇用

母体が違う人たちをできるだけ壁を下げてスムーズに動かしていけるかどうか。

・ 高知県では、産科の診療所が非常に減ったことが大きな要因であり、そういう状況を踏まえて、県の産婦人科医会、県医師会がかなり率先し

て議論を進めていただいたことが今回取りまとめの大きな貢献になった。都道府県だけではなかなか進みづらい。

・ 全国を見ると、産科診療所の分娩が45.1%あり、将来的に10年とかを想定すると、地方の都道府県ではかなり産科診療所が減ってくるの

は見えるので、早い段階から将来を見据えて、各都道府県医師会、産婦人科医会と行政とが、今頑張っていただいている産婦人科診療所の先

生方の意向も踏まえて、どうソフトランディングするのかを考えていくことが大切。

・ こうのとりセンターという大きな施設ができ、それは非常に理想的なことかと思うが、これが周産期母子医療センターの外にできるのか、中

にできるのかというのがすごく大きな問題で、やはり総合周産期母子医療センターとか、大きな人数を抱えるところが、そういったところをケ

アして運営していくというような体制を作っていかないと、両方を維持していくということはなかなか難しいのではないかと思う。

・ 助産師の実践能力及び雇用の点まで課題を示していただいた。お話いただいた雇用の障壁について、助産師が異動することを少し阻む場

合もあり、日本看護協会の調査では、助産師が潜在化しているという実態が明らかになっている。

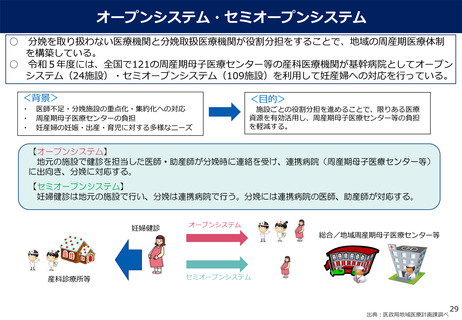

・ セミオープンシステムを実施しても、経営が成り立たないため、数年で継続できなくなるというケースがある。

・ 産むだけではなくて、妊娠中から分娩、そして産後、子育てというところを丁寧に寄り添いながらやっていくということが虐待防止などにつ

ながっていくと思う。

2

◆高知県における取組について

・ 少子化や医師高齢化などの課題は、実は何ら変わっていないという状況で、根本的な周産期医療の危機的状況は解決していない。ローリス

ク分娩施設の集約化も含めた体制検討というのは急務という状況となっている。

・ キーワードは集約化ということでいいとは思うが、いかにそこに少ない人員を集約化するかというところ。集約化する場合には、いかに雇用

母体が違う人たちをできるだけ壁を下げてスムーズに動かしていけるかどうか。

・ 高知県では、産科の診療所が非常に減ったことが大きな要因であり、そういう状況を踏まえて、県の産婦人科医会、県医師会がかなり率先し

て議論を進めていただいたことが今回取りまとめの大きな貢献になった。都道府県だけではなかなか進みづらい。

・ 全国を見ると、産科診療所の分娩が45.1%あり、将来的に10年とかを想定すると、地方の都道府県ではかなり産科診療所が減ってくるの

は見えるので、早い段階から将来を見据えて、各都道府県医師会、産婦人科医会と行政とが、今頑張っていただいている産婦人科診療所の先

生方の意向も踏まえて、どうソフトランディングするのかを考えていくことが大切。

・ こうのとりセンターという大きな施設ができ、それは非常に理想的なことかと思うが、これが周産期母子医療センターの外にできるのか、中

にできるのかというのがすごく大きな問題で、やはり総合周産期母子医療センターとか、大きな人数を抱えるところが、そういったところをケ

アして運営していくというような体制を作っていかないと、両方を維持していくということはなかなか難しいのではないかと思う。

・ 助産師の実践能力及び雇用の点まで課題を示していただいた。お話いただいた雇用の障壁について、助産師が異動することを少し阻む場

合もあり、日本看護協会の調査では、助産師が潜在化しているという実態が明らかになっている。

・ セミオープンシステムを実施しても、経営が成り立たないため、数年で継続できなくなるというケースがある。

・ 産むだけではなくて、妊娠中から分娩、そして産後、子育てというところを丁寧に寄り添いながらやっていくということが虐待防止などにつ

ながっていくと思う。

2