よむ、つかう、まなぶ。

【資料2-1】厚生労働科学研究の実施状況(令和6年度報告書) (11 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59644.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第145回 7/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

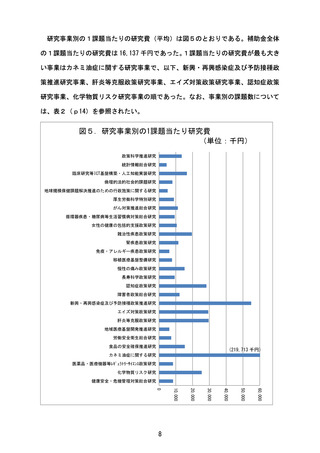

2.申請課題の評価

1)公募課題の決定

公募課題については、各研究事業の評価委員会の意見をもとに、各研究事業を所

管する部局の科学技術調整官が選定し(必要に応じ厚生科学課と調整を行う。)、厚

生科学審議会科学技術部会において審議、決定する。公募課題の選定にあたっては、

行政施策の科学的な推進、技術水準の向上のために必要性の高いものについて検討

することとしている。

2)研究課題の評価

厚生労働科学研究費の評価は、「厚生労働省の科学研究開発評価に係る指針」(平

成 22 年 11 月 11 日、厚生科学課長決定。)に基づいて行われる。

研究の透明性の確保と活性化及び公正な執行を図ることを目的として、各研究事

業で事前評価委員会、中間・事後評価委員会を設置している(委員:10~15 名程度)。

なお、評価委員名簿は、評価実施後にホームページ上で公開されている。

提出された研究課題は、各研究事業の評価委員会において、専門的・学術的観点

と行政的観点から評価を行っている。評価方法は書面審査を基本としているが、各

評価委員会の判断によってヒアリングを実施する場合もある(図6参照)。

3)評価の観点

各研究事業の評価委員会において、次に掲げる観点から評点を行い、必要に応じ

てコメントを付記している。

3-1)事前評価

1.専門的・学術的観点からの評価

①研究の厚生労働科学分野における重要性

②研究の厚生労働科学分野における発展性

③研究の独創性・新規性

④研究目標の実現性・効率性

9

1)公募課題の決定

公募課題については、各研究事業の評価委員会の意見をもとに、各研究事業を所

管する部局の科学技術調整官が選定し(必要に応じ厚生科学課と調整を行う。)、厚

生科学審議会科学技術部会において審議、決定する。公募課題の選定にあたっては、

行政施策の科学的な推進、技術水準の向上のために必要性の高いものについて検討

することとしている。

2)研究課題の評価

厚生労働科学研究費の評価は、「厚生労働省の科学研究開発評価に係る指針」(平

成 22 年 11 月 11 日、厚生科学課長決定。)に基づいて行われる。

研究の透明性の確保と活性化及び公正な執行を図ることを目的として、各研究事

業で事前評価委員会、中間・事後評価委員会を設置している(委員:10~15 名程度)。

なお、評価委員名簿は、評価実施後にホームページ上で公開されている。

提出された研究課題は、各研究事業の評価委員会において、専門的・学術的観点

と行政的観点から評価を行っている。評価方法は書面審査を基本としているが、各

評価委員会の判断によってヒアリングを実施する場合もある(図6参照)。

3)評価の観点

各研究事業の評価委員会において、次に掲げる観点から評点を行い、必要に応じ

てコメントを付記している。

3-1)事前評価

1.専門的・学術的観点からの評価

①研究の厚生労働科学分野における重要性

②研究の厚生労働科学分野における発展性

③研究の独創性・新規性

④研究目標の実現性・効率性

9