よむ、つかう、まなぶ。

資料4-1 第2期アルコール健康障害対策基本計画の取組状況(概要) (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57432.html |

| 出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第33回 4/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

基本的施策の取組状況について

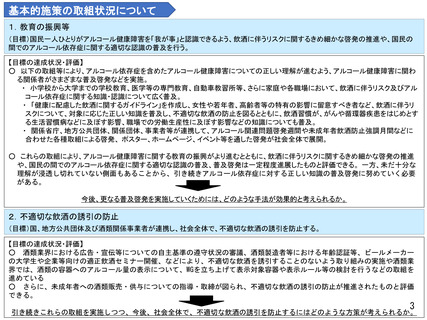

1.教育の振興等

(目標)国民一人ひとりがアルコール健康障害を「我が事」と認識できるよう、飲酒に伴うリスクに関するきめ細かな啓発の推進や、国民の

間でのアルコール依存症に関する適切な認識の普及を行う。

【目標の達成状況・評価】

○ 以下の取組等により、アルコール依存症を含めたアルコール健康障害についての正しい理解が進むよう、アルコール健康障害に関わ

る関係者がさまざまな普及啓発などを実施。

・ 小学校から大学までの学校教育、医学等の専門教育、自動車教習所等、さらに家庭や各職場において、飲酒に伴うリスク及びアル

コール依存症に関する知識・認識について広く普及。

・ 「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を作成し、女性や若年者、高齢者等の特有の影響に留意すべき者など、飲酒に伴うリ

スクについて、対象に応じた正しい知識を普及し、不適切な飲酒の防止を図るとともに、飲酒習慣が、がんや循環器疾患をはじめとす

る生活習慣病などに及ぼす影響、職場での労働生産性に及ぼす影響などの知識についても普及。

・ 関係省庁、地方公共団体、関係団体、事業者等が連携して、アルコール関連問題啓発週間や未成年者飲酒防止強調月間などに

合わせた各種取組による啓発、 ポスター、ホームページ、イベント等を通した啓発が社会全体で展開。

○ これらの取組により、アルコール健康障害に関する教育の振興がより進むとともに、飲酒に伴うリスクに関するきめ細かな啓発の推進

や、国民の間でのアルコール依存症に関する適切な認識の普及、普及啓発は一定程度進展したものと評価できる。 一方、未だ十分な

理解が浸透し切れていない側面もあることから、引き続きアルコール依存症に対する正しい知識の普及啓発に努めていく必要

がある。

今後、更なる普及啓発を実施していくためには、どのような手法が効果的と考えられるか。

2.不適切な飲酒の誘引の防止

(目標)国、地方公共団体及び酒類関係事業者が連携し、社会全体で、不適切な飲酒の誘引を防止する。

【目標の達成状況・評価】

○ 酒類業界における広告・宣伝等についての自主基準の遵守状況の審議、酒類製造者等における年齢認証等、ビールメーカー

の大学生や企業等向けの適正飲酒セミナー開催、などにより、不適切な飲酒を誘引することのないよう取り組みの実施や酒類業

界では、酒類の容器へのアルコール量の表示について、WGを立ち上げて表示対象容器や表示ルール等の検討を行うなどの取組を

進めている

○ さらに、未成年者への酒類販売・供与についての指導・取締が図られ、不適切な飲酒の誘引の防止が推進されたものと評価

できる。

3

引き続きこれらの取組を実施しつつ、今後、社会全体で、不適切な飲酒の誘引を防止するにはどのような方策が考えられるか。

1.教育の振興等

(目標)国民一人ひとりがアルコール健康障害を「我が事」と認識できるよう、飲酒に伴うリスクに関するきめ細かな啓発の推進や、国民の

間でのアルコール依存症に関する適切な認識の普及を行う。

【目標の達成状況・評価】

○ 以下の取組等により、アルコール依存症を含めたアルコール健康障害についての正しい理解が進むよう、アルコール健康障害に関わ

る関係者がさまざまな普及啓発などを実施。

・ 小学校から大学までの学校教育、医学等の専門教育、自動車教習所等、さらに家庭や各職場において、飲酒に伴うリスク及びアル

コール依存症に関する知識・認識について広く普及。

・ 「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を作成し、女性や若年者、高齢者等の特有の影響に留意すべき者など、飲酒に伴うリ

スクについて、対象に応じた正しい知識を普及し、不適切な飲酒の防止を図るとともに、飲酒習慣が、がんや循環器疾患をはじめとす

る生活習慣病などに及ぼす影響、職場での労働生産性に及ぼす影響などの知識についても普及。

・ 関係省庁、地方公共団体、関係団体、事業者等が連携して、アルコール関連問題啓発週間や未成年者飲酒防止強調月間などに

合わせた各種取組による啓発、 ポスター、ホームページ、イベント等を通した啓発が社会全体で展開。

○ これらの取組により、アルコール健康障害に関する教育の振興がより進むとともに、飲酒に伴うリスクに関するきめ細かな啓発の推進

や、国民の間でのアルコール依存症に関する適切な認識の普及、普及啓発は一定程度進展したものと評価できる。 一方、未だ十分な

理解が浸透し切れていない側面もあることから、引き続きアルコール依存症に対する正しい知識の普及啓発に努めていく必要

がある。

今後、更なる普及啓発を実施していくためには、どのような手法が効果的と考えられるか。

2.不適切な飲酒の誘引の防止

(目標)国、地方公共団体及び酒類関係事業者が連携し、社会全体で、不適切な飲酒の誘引を防止する。

【目標の達成状況・評価】

○ 酒類業界における広告・宣伝等についての自主基準の遵守状況の審議、酒類製造者等における年齢認証等、ビールメーカー

の大学生や企業等向けの適正飲酒セミナー開催、などにより、不適切な飲酒を誘引することのないよう取り組みの実施や酒類業

界では、酒類の容器へのアルコール量の表示について、WGを立ち上げて表示対象容器や表示ルール等の検討を行うなどの取組を

進めている

○ さらに、未成年者への酒類販売・供与についての指導・取締が図られ、不適切な飲酒の誘引の防止が推進されたものと評価

できる。

3

引き続きこれらの取組を実施しつつ、今後、社会全体で、不適切な飲酒の誘引を防止するにはどのような方策が考えられるか。