よむ、つかう、まなぶ。

参考資料1 これまで御議論いただいた論点等について (14 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56641.html |

| 出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第9回 4/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

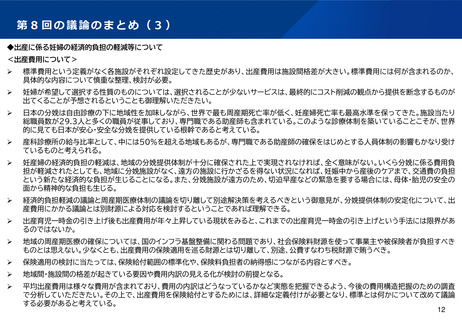

第8回の議論のまとめ(5)

◆出産に係る妊婦の経済的負担の軽減等について

<地域における産科診療施設の事業継続見込みに関する調査について>

➢

日本産婦人科医会が実施した「地域における産科診療施設の事業継続見込みに関する調査」において、正常分娩の費用が保険適用となった

場合には、「分娩取り扱いを止める」「制度内容により中止を考える」という記載がされており、保険適用すると経営が悪化することを懸念され

ているような感じを受けるが、保険適用イコール経営悪化と考えているのか。また、この場合の保険適用とはどういったものをイメージされて

いるのか。産科医療の安定的な継続と妊産婦の経済的負担の軽減について、日本産婦人科医会は具体的にどういう方法であればこの2つを

両立することが可能と考えているのか。

➢

(回答)保険適用となった場合、自由度が効かなくなることや、一般的に今までの医療保険のことを考えると高い点数を設定するのは非常に

難しく、分娩医療機関が経済的に非常にひっ迫している中で、保険化することで収入が落ちると考えている会員医療機関が多いのではない

か。産科医療の安定的な継続と妊産婦の経済的負担の軽減については、はたして保険化となった場合に、自己負担もあって患者の負担が軽

減するのか、分娩機関がなくなること自体、患者にとってのデメリットは非常に大きいのではないか。これらを総合的に考えると、決して妊産

婦の経済的負担が軽減するとは思えない。

➢

(回答) 「分娩取り扱いを止める」「制度内容により中止を考える」の合計が58.4%であるというのは、保険化というものがあった場合に、非

常に不安感を感じているというデータの表れである。だから、保険化がだめだというよりも、制度設計が変わることによって、私たちは一体ど

うなっていくのだろうという感覚の表れだと理解している。この内容についてこれからしっかりと議論していくということに尽きる。

➢

内容次第であり、あまり内容が見えない中で保険適用イコール経営が悪化して成り立たなくなるとするのではなく、今後の検討に向けて少し

違った見方をしたほうが良いと思う。

➢

「保険適用になると先生たちはボランティアになってしまう」ということでは施設がどんどん閉鎖してしまうので、そういうことではないという

ことは確認したい。

➢

正常分娩の費用が保険適用となった場合に「分娩取り扱いを止める」と「制度内容により中止を考える」と回答した医療機関の合計が全体の

分娩数の58.4%ということだが、内訳はどうだったのか。

➢

(回答)分娩数では「分娩取り扱いを止める」が4.9%、「制度内容により中止を考える」が53.5%であり、合計58.4%である。また、分娩施設

数では「分娩取り扱いを止める」が60施設・7.3%、「制度内容により中止を考える」が426施設・54.3%であり、合計61.9%である。

14

◆出産に係る妊婦の経済的負担の軽減等について

<地域における産科診療施設の事業継続見込みに関する調査について>

➢

日本産婦人科医会が実施した「地域における産科診療施設の事業継続見込みに関する調査」において、正常分娩の費用が保険適用となった

場合には、「分娩取り扱いを止める」「制度内容により中止を考える」という記載がされており、保険適用すると経営が悪化することを懸念され

ているような感じを受けるが、保険適用イコール経営悪化と考えているのか。また、この場合の保険適用とはどういったものをイメージされて

いるのか。産科医療の安定的な継続と妊産婦の経済的負担の軽減について、日本産婦人科医会は具体的にどういう方法であればこの2つを

両立することが可能と考えているのか。

➢

(回答)保険適用となった場合、自由度が効かなくなることや、一般的に今までの医療保険のことを考えると高い点数を設定するのは非常に

難しく、分娩医療機関が経済的に非常にひっ迫している中で、保険化することで収入が落ちると考えている会員医療機関が多いのではない

か。産科医療の安定的な継続と妊産婦の経済的負担の軽減については、はたして保険化となった場合に、自己負担もあって患者の負担が軽

減するのか、分娩機関がなくなること自体、患者にとってのデメリットは非常に大きいのではないか。これらを総合的に考えると、決して妊産

婦の経済的負担が軽減するとは思えない。

➢

(回答) 「分娩取り扱いを止める」「制度内容により中止を考える」の合計が58.4%であるというのは、保険化というものがあった場合に、非

常に不安感を感じているというデータの表れである。だから、保険化がだめだというよりも、制度設計が変わることによって、私たちは一体ど

うなっていくのだろうという感覚の表れだと理解している。この内容についてこれからしっかりと議論していくということに尽きる。

➢

内容次第であり、あまり内容が見えない中で保険適用イコール経営が悪化して成り立たなくなるとするのではなく、今後の検討に向けて少し

違った見方をしたほうが良いと思う。

➢

「保険適用になると先生たちはボランティアになってしまう」ということでは施設がどんどん閉鎖してしまうので、そういうことではないという

ことは確認したい。

➢

正常分娩の費用が保険適用となった場合に「分娩取り扱いを止める」と「制度内容により中止を考える」と回答した医療機関の合計が全体の

分娩数の58.4%ということだが、内訳はどうだったのか。

➢

(回答)分娩数では「分娩取り扱いを止める」が4.9%、「制度内容により中止を考える」が53.5%であり、合計58.4%である。また、分娩施設

数では「分娩取り扱いを止める」が60施設・7.3%、「制度内容により中止を考える」が426施設・54.3%であり、合計61.9%である。

14