よむ、つかう、まなぶ。

参考資料1 これまで御議論いただいた論点等について (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56641.html |

| 出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第9回 4/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第8回の議論のまとめ(1)

◆希望に応じた出産を行うための環境整備について

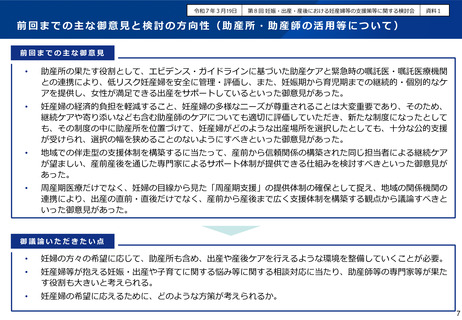

<助産所・助産師の活用等について>

➢

助産所・助産師の果たしている役割は大変重要であり、妊婦の方々の希望に添うという点からも、助産所も含め、出産や産後ケアを行える環

境を整備していくべき。

➢

妊産婦の方々の不安や悩みに寄り添ってきた助産師をはじめとする専門家や助産所が果たしてきた役割は大変大きく、助産所における出産

も保険適用とする方向で検討するべき。

➢

令和6年6月の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の参議院の附帯決議の中で、「『伴走型相談支援』と呼ぶにふさわしい、産前

産後を通じて専門的知見を有する伴走者が一貫したサポートを提供できる仕組みについて…検討を進めること」とされているように、「一貫

した」というところが重要。日替わりメニューの支援者ではなく寄り添った形で、その人が不安に思っていることも、妊娠・出産のことも知って

いる専門職が寄り添い支援をするということが求められている。

➢

現在検討している制度変更の結果、妊娠・出産した人の費用面・質的な面での満足度がどう変化したかの検証を国として行うべき。

➢

妊産婦の選択肢という点では助産所での出産・産後ケアの環境整備は重要だが、安全な出産環境を整備することが最も重要。

➢

地域によって状況は異なるが、住民の理解を得つつ、助産所には産前産後・分娩を通じて重要な役割を今後も果たしていただきたい。

➢

産後ケアの部分で助産師が非常に心強い。伴走型支援が細切れにならないよう、いつでも相談できる助産師が誰にとっても1人いるような環

境が望ましい。

➢

妊産婦等の支援策の中に、助産所及び地域で活動する助産師の活用も位置づけ、助産所や自宅での分娩及び継続ケアを望む妊産婦が、産む

場所の選択によって不利益を受けることがないよう支援すべき。これは、少ないながらも一定数存在する自宅分娩の安全・安心の確保にもつ

ながる。自宅分娩を新制度から除外した場合には、経済的支援がないが故の無介助分娩が起きる可能性が否定できない。

➢

周産期医療提供体制において、主に低リスク分娩を扱う一次医療機関の一翼を助産所も今後も引き続き担っていく。

➢

病院での助産師の活用に当たって、第8次医療計画で産科区域の特定が推進されているが、病院で実施しているのは6割弱。混合病棟では産

科以外の患者に対応するために分娩・助産ケアを中断することも起きており、産科混合病棟の課題を今後の検討の視点に入れるべき。

➢

第8次医療計画に院内助産・助産師外来が盛り込まれている。産前産後を通じて伴走型支援を行う体制づくりとして、これらの推進も含めて

いただきたい。

10

◆希望に応じた出産を行うための環境整備について

<助産所・助産師の活用等について>

➢

助産所・助産師の果たしている役割は大変重要であり、妊婦の方々の希望に添うという点からも、助産所も含め、出産や産後ケアを行える環

境を整備していくべき。

➢

妊産婦の方々の不安や悩みに寄り添ってきた助産師をはじめとする専門家や助産所が果たしてきた役割は大変大きく、助産所における出産

も保険適用とする方向で検討するべき。

➢

令和6年6月の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の参議院の附帯決議の中で、「『伴走型相談支援』と呼ぶにふさわしい、産前

産後を通じて専門的知見を有する伴走者が一貫したサポートを提供できる仕組みについて…検討を進めること」とされているように、「一貫

した」というところが重要。日替わりメニューの支援者ではなく寄り添った形で、その人が不安に思っていることも、妊娠・出産のことも知って

いる専門職が寄り添い支援をするということが求められている。

➢

現在検討している制度変更の結果、妊娠・出産した人の費用面・質的な面での満足度がどう変化したかの検証を国として行うべき。

➢

妊産婦の選択肢という点では助産所での出産・産後ケアの環境整備は重要だが、安全な出産環境を整備することが最も重要。

➢

地域によって状況は異なるが、住民の理解を得つつ、助産所には産前産後・分娩を通じて重要な役割を今後も果たしていただきたい。

➢

産後ケアの部分で助産師が非常に心強い。伴走型支援が細切れにならないよう、いつでも相談できる助産師が誰にとっても1人いるような環

境が望ましい。

➢

妊産婦等の支援策の中に、助産所及び地域で活動する助産師の活用も位置づけ、助産所や自宅での分娩及び継続ケアを望む妊産婦が、産む

場所の選択によって不利益を受けることがないよう支援すべき。これは、少ないながらも一定数存在する自宅分娩の安全・安心の確保にもつ

ながる。自宅分娩を新制度から除外した場合には、経済的支援がないが故の無介助分娩が起きる可能性が否定できない。

➢

周産期医療提供体制において、主に低リスク分娩を扱う一次医療機関の一翼を助産所も今後も引き続き担っていく。

➢

病院での助産師の活用に当たって、第8次医療計画で産科区域の特定が推進されているが、病院で実施しているのは6割弱。混合病棟では産

科以外の患者に対応するために分娩・助産ケアを中断することも起きており、産科混合病棟の課題を今後の検討の視点に入れるべき。

➢

第8次医療計画に院内助産・助産師外来が盛り込まれている。産前産後を通じて伴走型支援を行う体制づくりとして、これらの推進も含めて

いただきたい。

10