よむ、つかう、まなぶ。

参考資料1 これまで御議論いただいた論点等について (12 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56641.html |

| 出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第9回 4/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第8回の議論のまとめ(3)

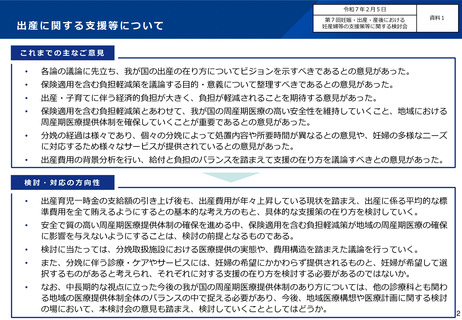

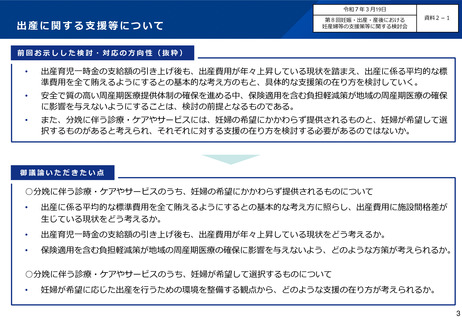

◆出産に係る妊婦の経済的負担の軽減等について

<出産費用について>

➢

標準費用という定義がなく各施設がそれぞれ設定してきた歴史があり、出産費用は施設間格差が大きい。標準費用には何が含まれるのか、

具体的な内容について慎重な整理、検討が必要。

➢

妊婦が希望して選択する性質のものについては、選択されることが少ないサービスは、最終的にコスト削減の観点から提供を断念するものが

出てくることが予想されるということも御理解いただきたい。

➢

日本の分娩は自由診療の下に地域性を加味しながら、世界で最も周産期死亡率が低く、妊産婦死亡率も最高水準を保ってきた。施設当たり

総職員数が29.3人と多くの職員が従事しており、専門職である助産師も含まれている。このような診療体制を築いていることこそが、世界

的に見ても日本が安心・安全な分娩を提供している根幹であると考えている。

➢

産科診療所の給与比率として、中には50%を超える地域もあるが、専門職である助産師の確保をはじめとする人員体制の影響もかなり受け

ているものと考えられる。

➢

妊産婦の経済的負担の軽減は、地域の分娩提供体制が十分に確保された上で実現されなければ、全く意味がない。いくら分娩に係る費用負

担が軽減されたとしても、地域に分娩施設がなく、遠方の施設に行かざるを得ない状況になれば、妊娠中から産後のケアまで、交通費の負担

という新たな経済的な負担が生じることになる。また、分娩施設が遠方のため、切迫早産などの緊急を要する場合には、母体・胎児の安全の

面から精神的な負担も生じる。

➢

経済的負担軽減の議論と周産期医療体制の議論を切り離して別途解決策を考えるべきという御意見が、分娩提供体制の安定化について、出

産費用にかかる議論とは別財源による対応を検討するということであれば理解できる。

➢

出産育児一時金の引き上げ後も出産費用が年々上昇している現状をみると、これまでの出産育児一時金の引き上げという手法には限界があ

るのではないか。

➢

地域の周産期医療の確保については、国のインフラ基盤整備に関わる問題であり、社会保険料財源を使って事業主や被保険者が負担すべき

ものとは思えない。少なくとも、出産費用の保険適用を巡る財源とは切り離して、別途、公費すなわち税財源で賄うべき。

➢

保険適用の検討に当たっては、保険給付範囲の標準化や、保険料負担者の納得感につながる内容とすべき。

➢

地域間・施設間の格差が起きている要因や費用内訳の見える化が検討の前提となる。

➢

平均出産費用は様々な費用が含まれており、費用の内訳はどうなっているかなど実態を把握できるよう、今後の費用構造把握のための調査

で分析していただきたい。その上で、出産費用を保険給付とするためには、詳細な定義付けが必要となり、標準とは何かについて改めて議論

する必要があると考えている。

12

◆出産に係る妊婦の経済的負担の軽減等について

<出産費用について>

➢

標準費用という定義がなく各施設がそれぞれ設定してきた歴史があり、出産費用は施設間格差が大きい。標準費用には何が含まれるのか、

具体的な内容について慎重な整理、検討が必要。

➢

妊婦が希望して選択する性質のものについては、選択されることが少ないサービスは、最終的にコスト削減の観点から提供を断念するものが

出てくることが予想されるということも御理解いただきたい。

➢

日本の分娩は自由診療の下に地域性を加味しながら、世界で最も周産期死亡率が低く、妊産婦死亡率も最高水準を保ってきた。施設当たり

総職員数が29.3人と多くの職員が従事しており、専門職である助産師も含まれている。このような診療体制を築いていることこそが、世界

的に見ても日本が安心・安全な分娩を提供している根幹であると考えている。

➢

産科診療所の給与比率として、中には50%を超える地域もあるが、専門職である助産師の確保をはじめとする人員体制の影響もかなり受け

ているものと考えられる。

➢

妊産婦の経済的負担の軽減は、地域の分娩提供体制が十分に確保された上で実現されなければ、全く意味がない。いくら分娩に係る費用負

担が軽減されたとしても、地域に分娩施設がなく、遠方の施設に行かざるを得ない状況になれば、妊娠中から産後のケアまで、交通費の負担

という新たな経済的な負担が生じることになる。また、分娩施設が遠方のため、切迫早産などの緊急を要する場合には、母体・胎児の安全の

面から精神的な負担も生じる。

➢

経済的負担軽減の議論と周産期医療体制の議論を切り離して別途解決策を考えるべきという御意見が、分娩提供体制の安定化について、出

産費用にかかる議論とは別財源による対応を検討するということであれば理解できる。

➢

出産育児一時金の引き上げ後も出産費用が年々上昇している現状をみると、これまでの出産育児一時金の引き上げという手法には限界があ

るのではないか。

➢

地域の周産期医療の確保については、国のインフラ基盤整備に関わる問題であり、社会保険料財源を使って事業主や被保険者が負担すべき

ものとは思えない。少なくとも、出産費用の保険適用を巡る財源とは切り離して、別途、公費すなわち税財源で賄うべき。

➢

保険適用の検討に当たっては、保険給付範囲の標準化や、保険料負担者の納得感につながる内容とすべき。

➢

地域間・施設間の格差が起きている要因や費用内訳の見える化が検討の前提となる。

➢

平均出産費用は様々な費用が含まれており、費用の内訳はどうなっているかなど実態を把握できるよう、今後の費用構造把握のための調査

で分析していただきたい。その上で、出産費用を保険給付とするためには、詳細な定義付けが必要となり、標準とは何かについて改めて議論

する必要があると考えている。

12