よむ、つかう、まなぶ。

参考資料1 これまで御議論いただいた論点等について (13 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56641.html |

| 出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第9回 4/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

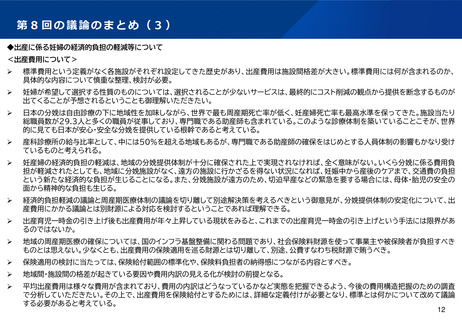

第8回の議論のまとめ(4)

◆出産に係る妊婦の経済的負担の軽減等について

<出産費用について>

➢

保険適用とすることで窓口負担が増加することのないよう、諸外国のように、別途負担軽減を講ずる措置が必要。また、安心して出産できる

良質な周産期医療体制の確立に向けた対策を講じることも必要。一方で、医療保険財政には限りがあるので、検討に当たっては、これまでの

取組、税と保険の性格の違いを踏まえ、それぞれの目的に応じて分けて考える必要がある。

➢

保険適用で3割自己負担になると、出産費用が高い人はメリットがあるが、かえって負担が増える人も出てくるのではないか。3割の自己負担

を求めるのかどうかも検討すべきだし、帝王切開などは3割負担なのに、正常分娩の人は全額給付されるとなると、これもおかしな話になっ

ていくので、その辺りの検討も必要ではないか。

➢

全額給付して妊産婦の負担を軽くしたい一方で、財源は限られており、保険料を払うのも妊産婦を含めた国民なので、底なしに保障するとい

うことではなく、保険だけで保障できるのかというところも考えていく必要がある。

➢

妊婦が希望して選択するケアやサービスには、エステなども含まれるのだと思うが、産痛緩和のためのマッサージなどは別だと思う。

➢

妊産婦の負担軽減と、医療機関の経営と、医療保険財政の安定とが三方良しになるように、今後検討していくべき。

➢

保険適用の議論では、諸外国はどこまでが保険適用でどこからが適用外なのかという、諸外国の基準を具体的に見ていく必要がある。日本

ではオプションと思われているようなものも含むのか、その内容はどうか。また、諸外国では保険適用と言いつつ皆自己負担があるのが当然

なのか、自己負担なく産める人はどの程度いるのか。その辺りもぜひ調べていただきたい。

➢

保険適用が仮にされた場合に、妊婦が実際に負担が減ったと感じるような制度にならなければ意味がない。分娩について保険適用になった

けれども、オプションは保険適用外で何十万円も取られて、結局自己負担は減らないということだと、保険適用したのに負担軽減感がないと

いうもったいないことになってしまう。それを防ぐためにも、あくまでオプションに関しては、この病院で産むなら何についていくら自分で負

担するという情報を得た上で、自分で選ぶことができる環境を作る必要がある。

➢

自己負担なしで出産できる人ができる限り増え、自己負担がある場合は何についていくらお金を払うのかを自己決定できるような仕組みと

なることが望ましい。

➢

保険適用について保険者の立場で申し上げると、出産を保険適用して、妊産婦の方の経済的負担を減らすとなると、現役世代の被保険者か

らは保険料負担が増えるのではないかという声が上がる。保険適用の検討に当たっては、周産期医療体制の維持・確保や、保険料負担者と妊

産婦の方の負担のバランスをどう取るかということが重要。

➢

妊産婦の選択権を尊重するためには、まずは費用感やサービスの内容を見える化することが大前提。その上で、妊産婦の希望に応じた選択を

支援するのであれば、出産育児一時金のような仕組みをもっと柔軟に使えるようにしてもよいのではないか。一律の保険適用かサービスかと

いう形だけでなく、現行の出産育児一時金のように、用途を限定せず使えるような支援を組み合わせて、例えば一定額の現金給付と保険適用、

というような柔軟な仕組みを議論してもよいのではないか。

13

◆出産に係る妊婦の経済的負担の軽減等について

<出産費用について>

➢

保険適用とすることで窓口負担が増加することのないよう、諸外国のように、別途負担軽減を講ずる措置が必要。また、安心して出産できる

良質な周産期医療体制の確立に向けた対策を講じることも必要。一方で、医療保険財政には限りがあるので、検討に当たっては、これまでの

取組、税と保険の性格の違いを踏まえ、それぞれの目的に応じて分けて考える必要がある。

➢

保険適用で3割自己負担になると、出産費用が高い人はメリットがあるが、かえって負担が増える人も出てくるのではないか。3割の自己負担

を求めるのかどうかも検討すべきだし、帝王切開などは3割負担なのに、正常分娩の人は全額給付されるとなると、これもおかしな話になっ

ていくので、その辺りの検討も必要ではないか。

➢

全額給付して妊産婦の負担を軽くしたい一方で、財源は限られており、保険料を払うのも妊産婦を含めた国民なので、底なしに保障するとい

うことではなく、保険だけで保障できるのかというところも考えていく必要がある。

➢

妊婦が希望して選択するケアやサービスには、エステなども含まれるのだと思うが、産痛緩和のためのマッサージなどは別だと思う。

➢

妊産婦の負担軽減と、医療機関の経営と、医療保険財政の安定とが三方良しになるように、今後検討していくべき。

➢

保険適用の議論では、諸外国はどこまでが保険適用でどこからが適用外なのかという、諸外国の基準を具体的に見ていく必要がある。日本

ではオプションと思われているようなものも含むのか、その内容はどうか。また、諸外国では保険適用と言いつつ皆自己負担があるのが当然

なのか、自己負担なく産める人はどの程度いるのか。その辺りもぜひ調べていただきたい。

➢

保険適用が仮にされた場合に、妊婦が実際に負担が減ったと感じるような制度にならなければ意味がない。分娩について保険適用になった

けれども、オプションは保険適用外で何十万円も取られて、結局自己負担は減らないということだと、保険適用したのに負担軽減感がないと

いうもったいないことになってしまう。それを防ぐためにも、あくまでオプションに関しては、この病院で産むなら何についていくら自分で負

担するという情報を得た上で、自分で選ぶことができる環境を作る必要がある。

➢

自己負担なしで出産できる人ができる限り増え、自己負担がある場合は何についていくらお金を払うのかを自己決定できるような仕組みと

なることが望ましい。

➢

保険適用について保険者の立場で申し上げると、出産を保険適用して、妊産婦の方の経済的負担を減らすとなると、現役世代の被保険者か

らは保険料負担が増えるのではないかという声が上がる。保険適用の検討に当たっては、周産期医療体制の維持・確保や、保険料負担者と妊

産婦の方の負担のバランスをどう取るかということが重要。

➢

妊産婦の選択権を尊重するためには、まずは費用感やサービスの内容を見える化することが大前提。その上で、妊産婦の希望に応じた選択を

支援するのであれば、出産育児一時金のような仕組みをもっと柔軟に使えるようにしてもよいのではないか。一律の保険適用かサービスかと

いう形だけでなく、現行の出産育児一時金のように、用途を限定せず使えるような支援を組み合わせて、例えば一定額の現金給付と保険適用、

というような柔軟な仕組みを議論してもよいのではないか。

13