よむ、つかう、まなぶ。

参考資料1 これまで御議論いただいた論点等について (11 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56641.html |

| 出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第9回 4/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第8回の議論のまとめ(2)

◆希望に応じた出産を行うための環境整備について

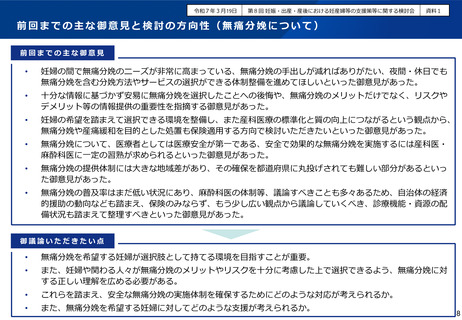

<無痛分娩について>

➢

無痛分娩は人的・技術的安全性をしっかり確保した上で実施されることが大前提であり、無痛分娩を実施している医療機関の体制や研修等

の実態把握を進めるべき。

➢

無痛分娩を実施している医療機関はまだ約3割にとどまっていることを踏まえれば、現時点においては無痛分娩の保険適用には慎重な検討

が必要ではないか。

➢

無痛分娩のニーズが非常に高まっており、実施施設が増えていくと思うが、地域間・施設間の取扱いの差があることや妊婦への情報提供が不

十分であること、安全な提供体制の構築に課題があることなどを懸念しており、無痛分娩を希望する妊婦が安全・安心に受けられるよう、無

痛分娩の標準化と質の向上化の観点から、保険適用とする方向で検討すべき。

➢

WHOが推奨しているようなエビデンスに基づく産痛緩和ケアも、標準化と質の向上に向けて、保険適用とする方向で検討すべき。

➢

痛みが緩和されるというメリットだけが一人歩きしており、リスクや無痛分娩を行えないケースもあることなど、正しく理解してもらうための

方策も検討する必要がある。また、集患のための粗悪な環境での提供を容認することがないよう、正しく標準化されていくことが重要であり、

適切な施設基準等の設定などの検討も今後必要になる。

➢

無痛分娩の安全な提供体制を増やしていく施策を考えないと、仮に保険適用をしても、希望する妊婦に適用できない状況となり、無痛分娩対

応施設で産む方とそうでない方で給付に非常な不公平が生じる。

➢

無痛分娩を東京都のように地方自治体の給付で支援することは、財政力の弱い自治体では非常に厳しく、そうした地域間格差を認識した上

で議論すべき。

➢

無痛分娩は甘えや贅沢品だとか、痛みを感じて出産すべきといった偏見がある。安心・安全に無痛分娩ができる環境を整えるのと同時に、経

済的な理由で無痛分娩を断念する方もいる現状を踏まえ、保険適用かどうかはさておき、経済的負担の軽減についても検討すべき。

➢

首都圏に住んでいる人にとっては無痛分娩はかなりアクセシブルになってきており、他の都道府県で安全な提供体制が整うのを待つ間、支援

策が検討されないのは少し時間がかかりすぎるという印象を受ける。

➢

無痛分娩は方法が多彩であり、どのような形で標準化するのか分からず、時期尚早ではないかと考える。

11

◆希望に応じた出産を行うための環境整備について

<無痛分娩について>

➢

無痛分娩は人的・技術的安全性をしっかり確保した上で実施されることが大前提であり、無痛分娩を実施している医療機関の体制や研修等

の実態把握を進めるべき。

➢

無痛分娩を実施している医療機関はまだ約3割にとどまっていることを踏まえれば、現時点においては無痛分娩の保険適用には慎重な検討

が必要ではないか。

➢

無痛分娩のニーズが非常に高まっており、実施施設が増えていくと思うが、地域間・施設間の取扱いの差があることや妊婦への情報提供が不

十分であること、安全な提供体制の構築に課題があることなどを懸念しており、無痛分娩を希望する妊婦が安全・安心に受けられるよう、無

痛分娩の標準化と質の向上化の観点から、保険適用とする方向で検討すべき。

➢

WHOが推奨しているようなエビデンスに基づく産痛緩和ケアも、標準化と質の向上に向けて、保険適用とする方向で検討すべき。

➢

痛みが緩和されるというメリットだけが一人歩きしており、リスクや無痛分娩を行えないケースもあることなど、正しく理解してもらうための

方策も検討する必要がある。また、集患のための粗悪な環境での提供を容認することがないよう、正しく標準化されていくことが重要であり、

適切な施設基準等の設定などの検討も今後必要になる。

➢

無痛分娩の安全な提供体制を増やしていく施策を考えないと、仮に保険適用をしても、希望する妊婦に適用できない状況となり、無痛分娩対

応施設で産む方とそうでない方で給付に非常な不公平が生じる。

➢

無痛分娩を東京都のように地方自治体の給付で支援することは、財政力の弱い自治体では非常に厳しく、そうした地域間格差を認識した上

で議論すべき。

➢

無痛分娩は甘えや贅沢品だとか、痛みを感じて出産すべきといった偏見がある。安心・安全に無痛分娩ができる環境を整えるのと同時に、経

済的な理由で無痛分娩を断念する方もいる現状を踏まえ、保険適用かどうかはさておき、経済的負担の軽減についても検討すべき。

➢

首都圏に住んでいる人にとっては無痛分娩はかなりアクセシブルになってきており、他の都道府県で安全な提供体制が整うのを待つ間、支援

策が検討されないのは少し時間がかかりすぎるという印象を受ける。

➢

無痛分娩は方法が多彩であり、どのような形で標準化するのか分からず、時期尚早ではないかと考える。

11