よむ、つかう、まなぶ。

資料2 保存後生殖補助医療にかかる助成について (9 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24419.html |

| 出典情報 | 小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法に関する検討会(第3回 3/11)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

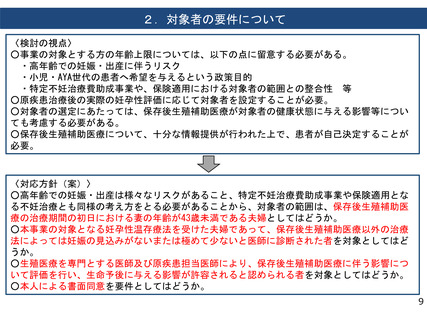

2.対象者の要件について

生殖補助医療分の単価

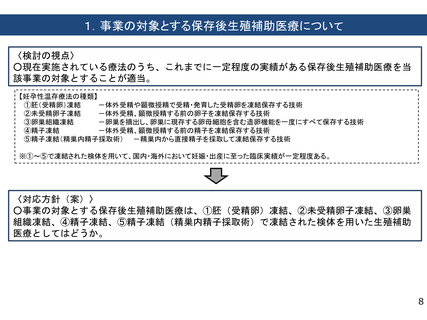

〈検討の視点〉

○事業の対象とする方の年齢上限については、以下の点に留意する必要がある。

・高年齢での妊娠・出産に伴うリスク

・小児・AYA世代の患者へ希望を与えるという政策目的

・特定不妊治療費助成事業や、保険適用における対象者の範囲との整合性 等

○原疾患治療後の実際の妊孕性評価に応じて対象者を設定することが必要。

○対象者の選定にあたっては、保存後生殖補助医療が対象者の健康状態に与える影響等につい

ても考慮する必要がある。

○保存後生殖補助医療について、十分な情報提供が行われた上で、患者が自己決定することが

必要。

〈対応方針(案)〉

○高年齢での妊娠・出産は様々なリスクがあること、特定不妊治療費助成事業や保険適用とな

る不妊治療とも同様の考え方をとる必要があることから、対象者の範囲は、保存後生殖補助医

療の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦としてはどうか。

○本事業の対象となる妊孕性温存療法を受けた夫婦であって、保存後生殖補助医療以外の治療

法によっては妊娠の見込みがないまたは極めて少ないと医師に診断された者を対象としてはど

うか。

○生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、保存後生殖補助医療に伴う影響につ

いて評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる者を対象としてはどうか。

○本人による書面同意を要件としてはどうか。

9

生殖補助医療分の単価

〈検討の視点〉

○事業の対象とする方の年齢上限については、以下の点に留意する必要がある。

・高年齢での妊娠・出産に伴うリスク

・小児・AYA世代の患者へ希望を与えるという政策目的

・特定不妊治療費助成事業や、保険適用における対象者の範囲との整合性 等

○原疾患治療後の実際の妊孕性評価に応じて対象者を設定することが必要。

○対象者の選定にあたっては、保存後生殖補助医療が対象者の健康状態に与える影響等につい

ても考慮する必要がある。

○保存後生殖補助医療について、十分な情報提供が行われた上で、患者が自己決定することが

必要。

〈対応方針(案)〉

○高年齢での妊娠・出産は様々なリスクがあること、特定不妊治療費助成事業や保険適用とな

る不妊治療とも同様の考え方をとる必要があることから、対象者の範囲は、保存後生殖補助医

療の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦としてはどうか。

○本事業の対象となる妊孕性温存療法を受けた夫婦であって、保存後生殖補助医療以外の治療

法によっては妊娠の見込みがないまたは極めて少ないと医師に診断された者を対象としてはど

うか。

○生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、保存後生殖補助医療に伴う影響につ

いて評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる者を対象としてはどうか。

○本人による書面同意を要件としてはどうか。

9