よむ、つかう、まなぶ。

資料2 保存後生殖補助医療にかかる助成について (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24419.html |

| 出典情報 | 小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法に関する検討会(第3回 3/11)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

3.生殖補助医療分の単価

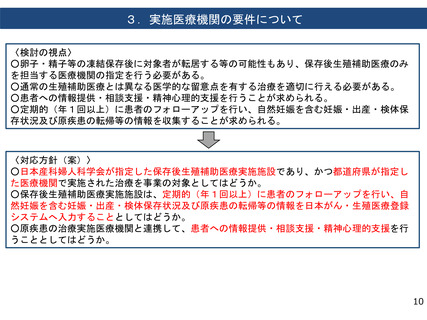

実施医療機関の要件について

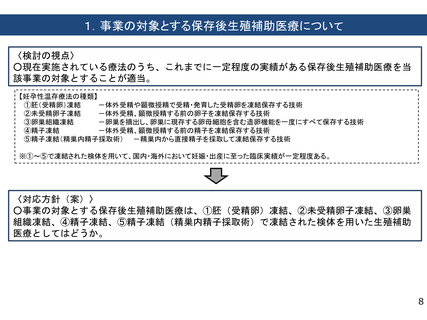

〈検討の視点〉

○卵子・精子等の凍結保存後に対象者が転居する等の可能性もあり、保存後生殖補助医療のみ

を担当する医療機関の指定を行う必要がある。

○通常の生殖補助医療とは異なる医学的な留意点を有する治療を適切に行える必要がある。

○患者への情報提供・相談支援・精神心理的支援を行うことが求められる。

○定期的(年1回以上)に患者のフォローアップを行い、自然妊娠を含む妊娠・出産・検体保

存状況及び原疾患の転帰等の情報を収集することが求められる。

〈対応方針(案)〉

○日本産科婦人科学会が指定した保存後生殖補助医療実施施設であり、かつ都道府県が指定し

た医療機関で実施された治療を事業の対象としてはどうか。

○保存後生殖補助医療実施施設は、定期的(年1回以上)に患者のフォローアップを行い、自

然妊娠を含む妊娠・出産・検体保存状況及び原疾患の転帰等の情報を日本がん・生殖医療登録

システムへ入力することとしてはどうか。

○原疾患の治療実施医療機関と連携して、患者への情報提供・相談支援・精神心理的支援を行

うこととしてはどうか。

10

実施医療機関の要件について

〈検討の視点〉

○卵子・精子等の凍結保存後に対象者が転居する等の可能性もあり、保存後生殖補助医療のみ

を担当する医療機関の指定を行う必要がある。

○通常の生殖補助医療とは異なる医学的な留意点を有する治療を適切に行える必要がある。

○患者への情報提供・相談支援・精神心理的支援を行うことが求められる。

○定期的(年1回以上)に患者のフォローアップを行い、自然妊娠を含む妊娠・出産・検体保

存状況及び原疾患の転帰等の情報を収集することが求められる。

〈対応方針(案)〉

○日本産科婦人科学会が指定した保存後生殖補助医療実施施設であり、かつ都道府県が指定し

た医療機関で実施された治療を事業の対象としてはどうか。

○保存後生殖補助医療実施施設は、定期的(年1回以上)に患者のフォローアップを行い、自

然妊娠を含む妊娠・出産・検体保存状況及び原疾患の転帰等の情報を日本がん・生殖医療登録

システムへ入力することとしてはどうか。

○原疾患の治療実施医療機関と連携して、患者への情報提供・相談支援・精神心理的支援を行

うこととしてはどうか。

10