よむ、つかう、まなぶ。

資料2 保存後生殖補助医療にかかる助成について (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24419.html |

| 出典情報 | 小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法に関する検討会(第3回 3/11)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

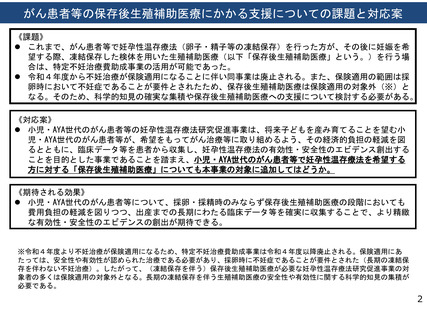

がん患者等の保存後生殖補助医療にかかる支援についての課題と対応案

《課題》

これまで、がん患者等で妊孕性温存療法(卵子・精子等の凍結保存)を行った方が、その後に妊娠を希

望する際、凍結保存した検体を用いた生殖補助医療(以下「保存後生殖補助医療」という。)を行う場

合は、特定不妊治療費助成事業の活用が可能であった。

令和4年度から不妊治療が保険適用になることに伴い同事業は廃止される。また、保険適用の範囲は採

卵時において不妊症であることが要件とされたため、保存後生殖補助医療は保険適用の対象外(※)と

なる。そのため、科学的知見の確実な集積や保存後生殖補助医療への支援について検討する必要がある。

《対応案》

小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業は、将来子どもを産み育てることを望む小

児・AYA世代のがん患者等が、希望をもってがん治療等に取り組めるよう、その経済的負担の軽減を図

るとともに、臨床データ等を患者から収集し、妊孕性温存療法の有効性・安全性のエビデンス創出する

ことを目的とした事業であることを踏まえ、小児・AYA世代のがん患者等で妊孕性温存療法を希望する

方に対する「保存後生殖補助医療」についても本事業の対象に追加してはどうか。

《期待される効果》

小児・AYA世代のがん患者等について、採卵・採精時のみならず保存後生殖補助医療の段階においても

費用負担の軽減を図りつつ、出産までの長期にわたる臨床データ等を確実に収集することで、より精緻

な有効性・安全性のエビデンスの創出が期待できる。

※令和4年度より不妊治療が保険適用になるため、特定不妊治療費助成事業は令和4年度以降廃止される。保険適用にあ

たっては、安全性や有効性が認められた治療である必要があり、採卵時に不妊症であることが要件とされた(長期の凍結保

存を伴わない不妊治療)。したがって、(凍結保存を伴う)保存後生殖補助医療が必要な妊孕性温存療法研究促進事業の対

象者の多くは保険適用の対象外となる。長期の凍結保存を伴う生殖補助医療の安全性や有効性に関する科学的知見の集積が

必要である。

2

《課題》

これまで、がん患者等で妊孕性温存療法(卵子・精子等の凍結保存)を行った方が、その後に妊娠を希

望する際、凍結保存した検体を用いた生殖補助医療(以下「保存後生殖補助医療」という。)を行う場

合は、特定不妊治療費助成事業の活用が可能であった。

令和4年度から不妊治療が保険適用になることに伴い同事業は廃止される。また、保険適用の範囲は採

卵時において不妊症であることが要件とされたため、保存後生殖補助医療は保険適用の対象外(※)と

なる。そのため、科学的知見の確実な集積や保存後生殖補助医療への支援について検討する必要がある。

《対応案》

小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業は、将来子どもを産み育てることを望む小

児・AYA世代のがん患者等が、希望をもってがん治療等に取り組めるよう、その経済的負担の軽減を図

るとともに、臨床データ等を患者から収集し、妊孕性温存療法の有効性・安全性のエビデンス創出する

ことを目的とした事業であることを踏まえ、小児・AYA世代のがん患者等で妊孕性温存療法を希望する

方に対する「保存後生殖補助医療」についても本事業の対象に追加してはどうか。

《期待される効果》

小児・AYA世代のがん患者等について、採卵・採精時のみならず保存後生殖補助医療の段階においても

費用負担の軽減を図りつつ、出産までの長期にわたる臨床データ等を確実に収集することで、より精緻

な有効性・安全性のエビデンスの創出が期待できる。

※令和4年度より不妊治療が保険適用になるため、特定不妊治療費助成事業は令和4年度以降廃止される。保険適用にあ

たっては、安全性や有効性が認められた治療である必要があり、採卵時に不妊症であることが要件とされた(長期の凍結保

存を伴わない不妊治療)。したがって、(凍結保存を伴う)保存後生殖補助医療が必要な妊孕性温存療法研究促進事業の対

象者の多くは保険適用の対象外となる。長期の凍結保存を伴う生殖補助医療の安全性や有効性に関する科学的知見の集積が

必要である。

2