よむ、つかう、まなぶ。

資料2 保存後生殖補助医療にかかる助成について (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24419.html |

| 出典情報 | 小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法に関する検討会(第3回 3/11)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

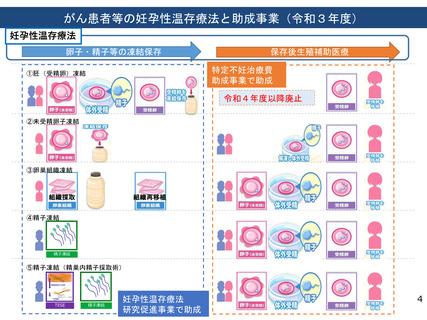

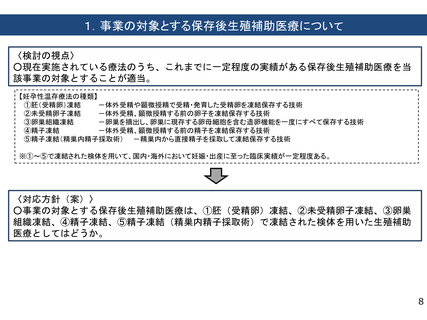

1.事業の対象とする保存後生殖補助医療について

〈検討の視点〉

○現在実施されている療法のうち、これまでに一定程度の実績がある保存後生殖補助医療を当

該事業の対象とすることが適当。

【妊孕性温存療法の種類】

①胚(受精卵)凍結

-体外受精や顕微授精で受精・発育した受精卵を凍結保存する技術

②未受精卵子凍結

-体外受精、顕微授精する前の卵子を凍結保存する技術

③卵巣組織凍結

-卵巣を摘出し、卵巣に現存する卵母細胞を含む造卵機能を一度にすべて保存する技術

④精子凍結

-体外受精、顕微授精する前の精子を凍結保存する技術

⑤精子凍結(精巣内精子採取術) -精巣内から直接精子を採取して凍結保存する技術

※①~⑤で凍結された検体を用いて、国内・海外において妊娠・出産に至った臨床実績が一定程度ある。

〈対応方針(案)〉

○事業の対象とする保存後生殖補助医療は、①胚(受精卵)凍結、②未受精卵子凍結、③卵巣

組織凍結、④精子凍結、⑤精子凍結(精巣内精子採取術)で凍結された検体を用いた生殖補助

医療としてはどうか。

8

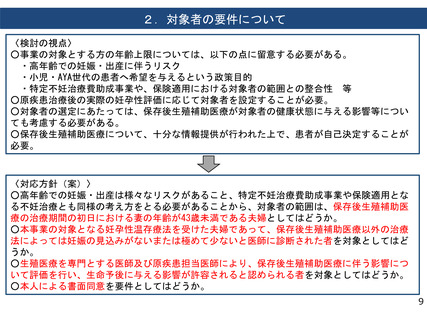

〈検討の視点〉

○現在実施されている療法のうち、これまでに一定程度の実績がある保存後生殖補助医療を当

該事業の対象とすることが適当。

【妊孕性温存療法の種類】

①胚(受精卵)凍結

-体外受精や顕微授精で受精・発育した受精卵を凍結保存する技術

②未受精卵子凍結

-体外受精、顕微授精する前の卵子を凍結保存する技術

③卵巣組織凍結

-卵巣を摘出し、卵巣に現存する卵母細胞を含む造卵機能を一度にすべて保存する技術

④精子凍結

-体外受精、顕微授精する前の精子を凍結保存する技術

⑤精子凍結(精巣内精子採取術) -精巣内から直接精子を採取して凍結保存する技術

※①~⑤で凍結された検体を用いて、国内・海外において妊娠・出産に至った臨床実績が一定程度ある。

〈対応方針(案)〉

○事業の対象とする保存後生殖補助医療は、①胚(受精卵)凍結、②未受精卵子凍結、③卵巣

組織凍結、④精子凍結、⑤精子凍結(精巣内精子採取術)で凍結された検体を用いた生殖補助

医療としてはどうか。

8