総ー2○在宅(その2)について (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00213.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第557回 10/4)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(令和5年6月14日中医協資料より抜粋)

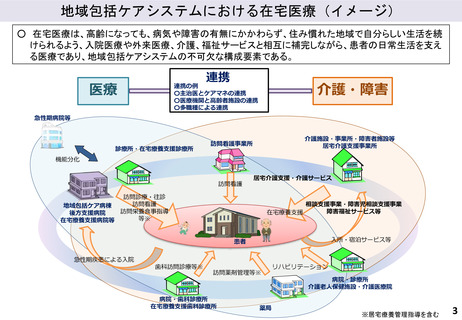

(テーマ1:地域包括ケアのさらなる推進のための医療・介護・障害サービスの連携)

○ 介護支援専門員は利用者の既に様々な情報(例:家族や人間関係、資産状況、本人・家族の希望、趣味、嗜好、生活習慣等)を持っており、その

情報に基づき課題を分析し目標を立て、サービスの利用や社会資源の活用も含めマネジメントしている。ここに、医療の情報や医師の意見等を適

切に活かすことにより、より合理的なケアマネジメントができる。

(テーマ2:リハビリテーション・口腔・栄養)

○ 令和3年度介護報酬改定で示されたリハビリ、口腔管理、栄養管理に係る一体的な計画書は、医療でも活用可能。多職種による計画作成を後

押しする仕組みが必要。

○ リハビリ・口腔・栄養の連携として、目標を共有することは理解できるが、誰が中心となって全体の進捗を管理するのか明確にすることも重要。

(テーマ4:高齢者施設・障害者施設等における医療)

○ 連携する医療機関については、名前だけの協力医療機関ではなく、地域包括ケア病棟や在支病、有床診など地域の医療機関と、中身のある連

携体制を構築するべき。

○ 施設の在り方や利用者のニーズが多様化する中で、薬剤師がその施設の特性を的確に把握した上で、多職種との連携の下で適切な薬剤管理

ができるような推進策が必要。

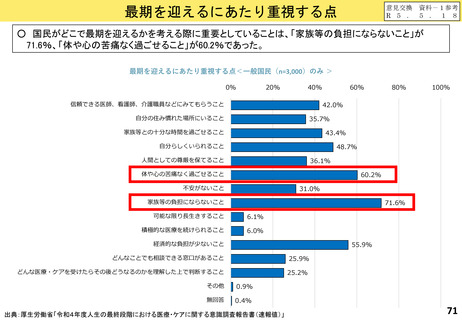

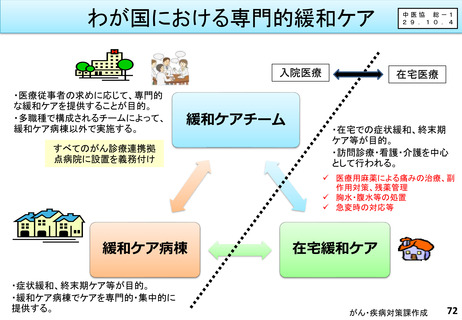

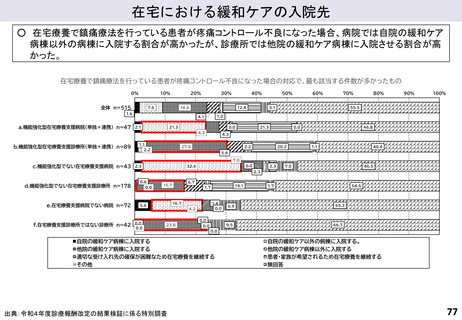

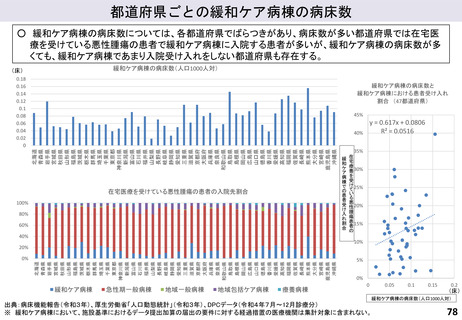

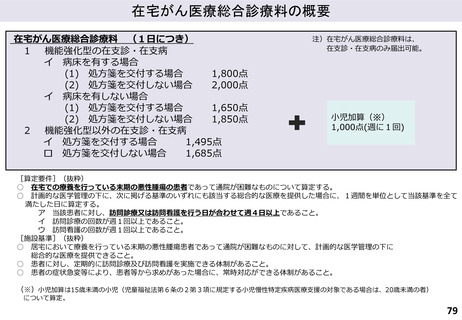

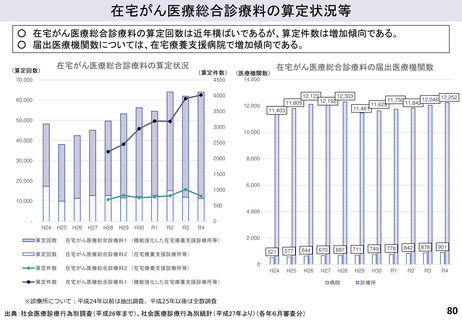

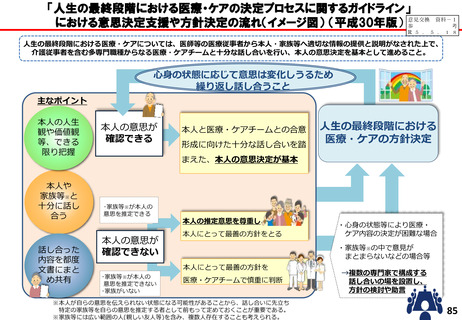

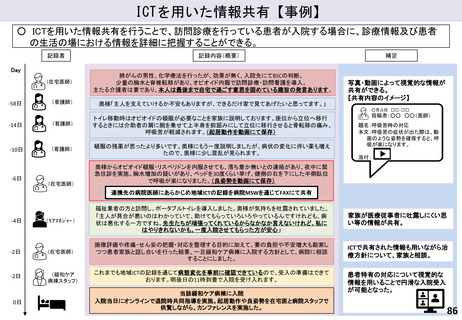

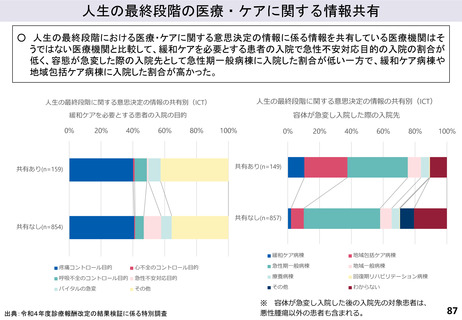

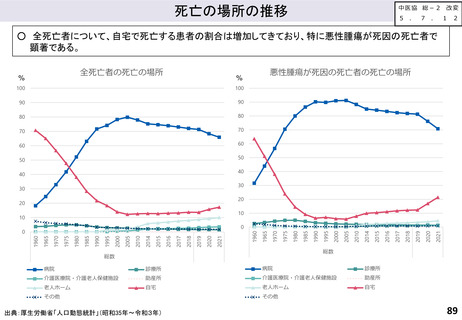

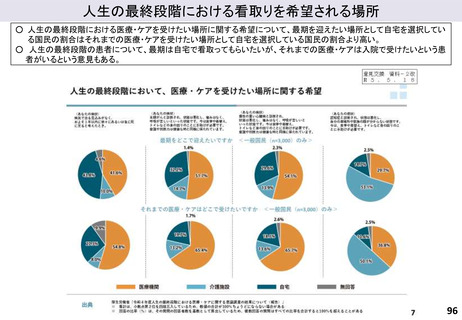

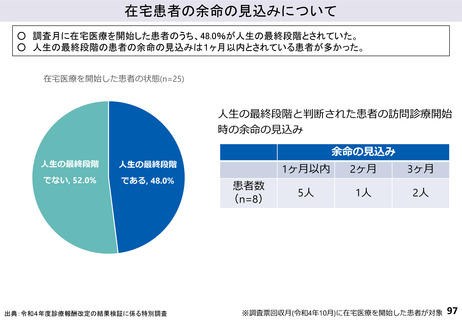

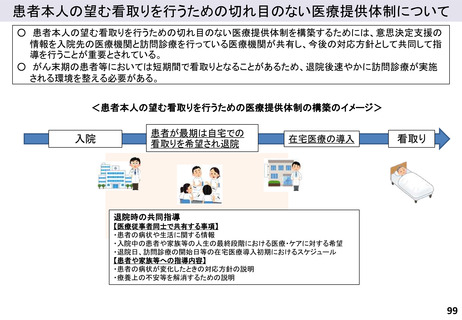

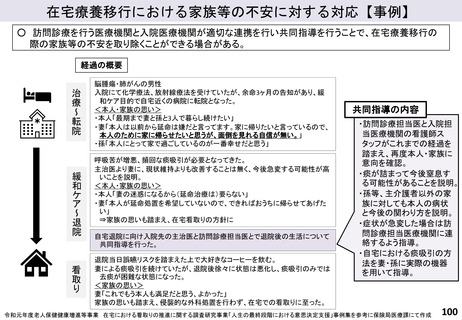

(テーマ6:人生の最終段階における医療・介護)

○ 人生の最終段階を支える医師が、在宅診療や施設における医療の中で、患者の疾病が非がんであっても、緩和ケアを専門とする医師らとICT等

を使って連携することで、ご本人が望む住み慣れた環境で最期を迎えることが可能となる。

○ 緩和ケアについては、患者及び家族の苦痛や不安を和らげるために総合的に対応することが重要である。このため、麻薬を早期から積極的に

使用するなど、考え方が変化してきている。一方、医療用麻薬といっても多様な製品・規格があり、また取り寄せにも時間がかかることが多く、医

療機関、薬局、訪問看護ステーションの間で日常からの連携体制の構築が必要。

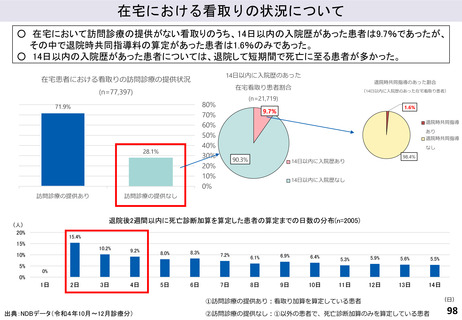

(テーマ7:訪問看護)

○ 訪問看護は、高齢者の医療・介護ニーズや在宅看取りへの対応とともに、小児や難病など、多世代にわたる利用者への対応が求められ、安定

した24時間のサービス提供体制の構築・強化が急務。また、退院後早期や医療ニーズが高い方の居宅での療養を支援の対応力と入院前後の医

療機関との連携体制の強化、情報共有の基盤整備も重要である。

○ 医療保険の訪問看護を利用している場合には、医療と介護が一体的にマネジメントされていない現状もあるため、医療と介護が連携できる環境

整備を進め、シームレスなサービス提供をできるようにすべき。

6