よむ、つかう、まなぶ。

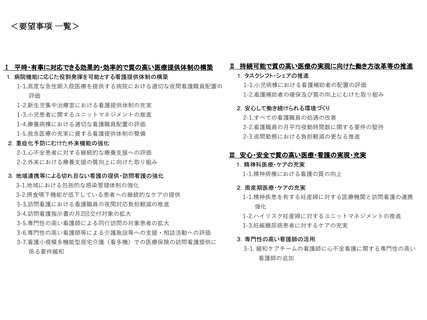

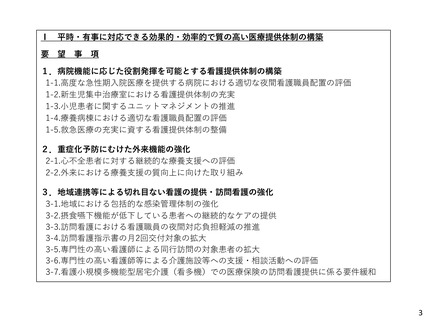

こども家庭庁・厚労省保険局へ要望 (33 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.nurse.or.jp/home/about/newsrelease/ |

| 出典情報 | こども家庭庁・厚労省保険局へ要望(5/22)《日本看護協会》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

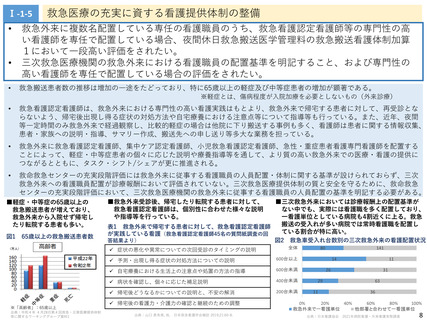

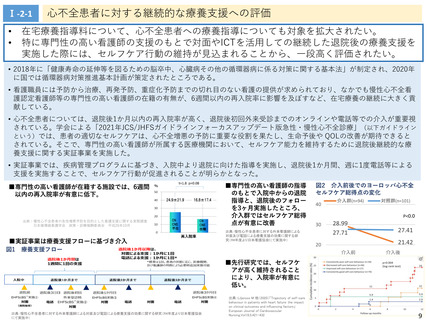

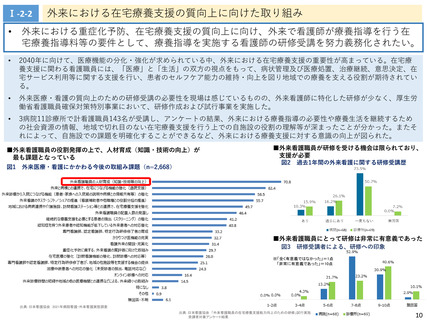

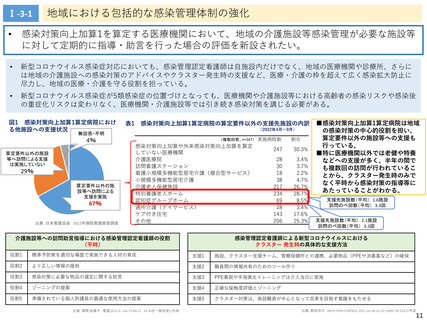

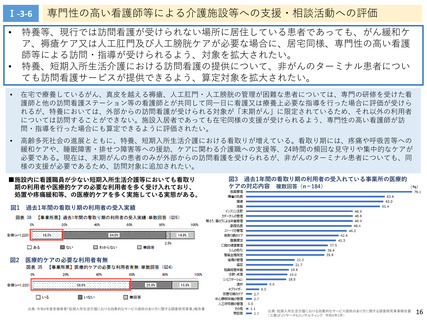

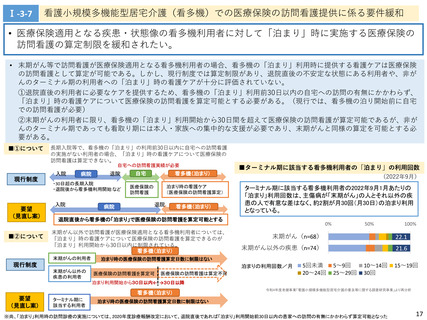

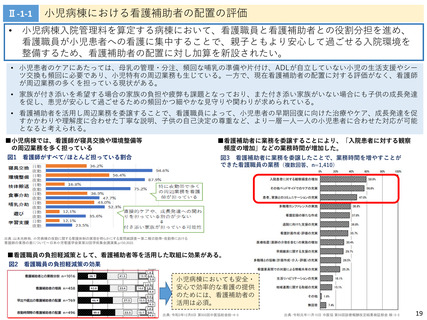

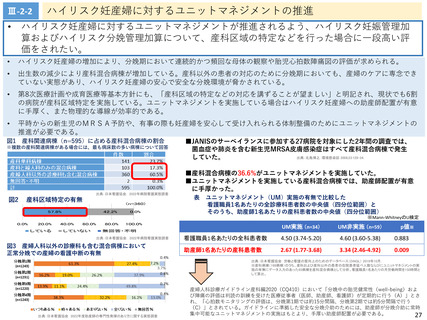

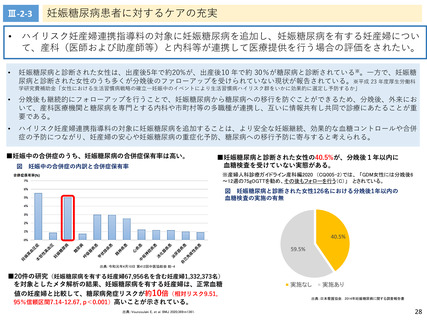

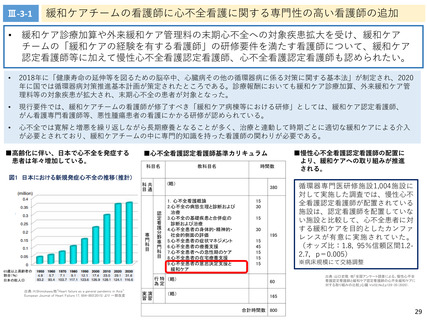

Ⅲ-2-2

•

ハイリスク妊産婦に対するユニットマネジメントの推進

ハイリスク妊産婦に対するユニットマネジメントが推進されるよう、ハイリスク妊娠管理加

算およびハイリスク分娩管理加算について、産科区域の特定などを行った場合に一段高い評

価をされたい。

•

ハイリスク妊産婦の増加により、分娩期において連続的かつ頻回な母体の観察や胎児心拍数陣痛図の評価が求められる。

•

出生数の減少により産科混合病棟が増加している。産科以外の患者の対応のために分娩期においても、産婦のケアに専念でき

ていない実態があり、ハイリスク妊産婦の安心で安全な分娩環境が脅かされている。

•

第8次医療計画や成育医療等基本方針にも、「産科区域の特定などの対応を講ずることが望ましい」と明記され、現状でも6割

の病院が産科区域特定を実施している。ユニットマネジメントを実施している場合はハイリスク妊産婦への助産師配置が有意

に手厚く、また物理的な導線が効率的である。

•

平時からの新生児のMRSA予防や、有事の際も妊産婦を安心して受け入れられる体制整備のためにユニットマネジメントの

推進が必要である。

図1

産科関連病棟(n=595)に占める産科混合病棟の割合

※複数の産科関連病棟がある場合には、最も病床数の多い病棟について回答

■JANISのサーベイランスに参加する27病院を対象にした2年間の調査では、

菌血症や肺炎を含む新生児MRSA皮膚感染症はすべて産科混合病棟で発生

出典:北島博之. 環境感染誌 2008;23:129-34.

していた。

■産科混合病棟の36.6%がユニットマネジメントを実施していた。

■ユニットマネジメントを実施している産科混合病棟では、助産師配置が有意

に手厚かった。

出典:日本看護協会. 2022年病院看護実態調査

図2

産科区域特定の有無

57.8%

(n=360)

42.2%

0.0%

表

ユニットマネジメント(UM)実施の有無で比較した

看護職員1名あたりの全診療科患者数の中央値(四分位範囲)と

そのうち、助産師1名あたりの産科患者数の中央値(四分位範囲)

※Mann-WhitneyのU検定

0.0%

20.0%

している

40.0%

60.0%

していない

80.0%

100.0%

UM実施 (n=34)

UM非実施 (n=59)

看護職員1名あたりの全科患者数

4.50 (3.74-5.20)

4.60 (3.60-5.38)

0.883

助産師1名あたりの産科患者数

2.67 (1.77-3.68)

3.34 (2.46-4.92)

0.009

無回答・不明

出典:日本看護協会. 2022年病院看護実態調査

図3 産婦人科以外の診療科も含む混合病棟において

正常分娩での産婦の看護中断の有無

p値※

出典:日本看護協会 労働と看護の質向上のためのデータベース(DiNQL) 2019年10月.

※産科病棟(169病棟)のうち、産科および産科以外の患者の在院患者延べ人数ならびにユニットマネジメントの実

施の有無にデータ入力のあった93病棟を産科混合病棟として分析。看護職員1名あたりの月労働時間を150時間と

して算出。

出典:日本看護協会 2022年度助産師の専門性発揮のあり方に関する実態調査

産婦人科診療ガイドライン産科編2020(CQ410)において「分娩中の胎児健常性(well-being)およ

び陣痛の評価は判読の訓練を受けた医療従事者(医師、助産師、看護師)が定期的に行う(A)」とさ

れ、「心拍数モニタリングの評価は、分娩第1期では約15分間隔、分娩第2期では約5分間隔で行う

(C)」とされている。ガイドラインに準拠した安全な分娩介助のためには、助産師が分娩介助に常時

集中可能なユニットマネジメントの実施はもとより、手厚い助産師配置が必要である。

27

•

ハイリスク妊産婦に対するユニットマネジメントの推進

ハイリスク妊産婦に対するユニットマネジメントが推進されるよう、ハイリスク妊娠管理加

算およびハイリスク分娩管理加算について、産科区域の特定などを行った場合に一段高い評

価をされたい。

•

ハイリスク妊産婦の増加により、分娩期において連続的かつ頻回な母体の観察や胎児心拍数陣痛図の評価が求められる。

•

出生数の減少により産科混合病棟が増加している。産科以外の患者の対応のために分娩期においても、産婦のケアに専念でき

ていない実態があり、ハイリスク妊産婦の安心で安全な分娩環境が脅かされている。

•

第8次医療計画や成育医療等基本方針にも、「産科区域の特定などの対応を講ずることが望ましい」と明記され、現状でも6割

の病院が産科区域特定を実施している。ユニットマネジメントを実施している場合はハイリスク妊産婦への助産師配置が有意

に手厚く、また物理的な導線が効率的である。

•

平時からの新生児のMRSA予防や、有事の際も妊産婦を安心して受け入れられる体制整備のためにユニットマネジメントの

推進が必要である。

図1

産科関連病棟(n=595)に占める産科混合病棟の割合

※複数の産科関連病棟がある場合には、最も病床数の多い病棟について回答

■JANISのサーベイランスに参加する27病院を対象にした2年間の調査では、

菌血症や肺炎を含む新生児MRSA皮膚感染症はすべて産科混合病棟で発生

出典:北島博之. 環境感染誌 2008;23:129-34.

していた。

■産科混合病棟の36.6%がユニットマネジメントを実施していた。

■ユニットマネジメントを実施している産科混合病棟では、助産師配置が有意

に手厚かった。

出典:日本看護協会. 2022年病院看護実態調査

図2

産科区域特定の有無

57.8%

(n=360)

42.2%

0.0%

表

ユニットマネジメント(UM)実施の有無で比較した

看護職員1名あたりの全診療科患者数の中央値(四分位範囲)と

そのうち、助産師1名あたりの産科患者数の中央値(四分位範囲)

※Mann-WhitneyのU検定

0.0%

20.0%

している

40.0%

60.0%

していない

80.0%

100.0%

UM実施 (n=34)

UM非実施 (n=59)

看護職員1名あたりの全科患者数

4.50 (3.74-5.20)

4.60 (3.60-5.38)

0.883

助産師1名あたりの産科患者数

2.67 (1.77-3.68)

3.34 (2.46-4.92)

0.009

無回答・不明

出典:日本看護協会. 2022年病院看護実態調査

図3 産婦人科以外の診療科も含む混合病棟において

正常分娩での産婦の看護中断の有無

p値※

出典:日本看護協会 労働と看護の質向上のためのデータベース(DiNQL) 2019年10月.

※産科病棟(169病棟)のうち、産科および産科以外の患者の在院患者延べ人数ならびにユニットマネジメントの実

施の有無にデータ入力のあった93病棟を産科混合病棟として分析。看護職員1名あたりの月労働時間を150時間と

して算出。

出典:日本看護協会 2022年度助産師の専門性発揮のあり方に関する実態調査

産婦人科診療ガイドライン産科編2020(CQ410)において「分娩中の胎児健常性(well-being)およ

び陣痛の評価は判読の訓練を受けた医療従事者(医師、助産師、看護師)が定期的に行う(A)」とさ

れ、「心拍数モニタリングの評価は、分娩第1期では約15分間隔、分娩第2期では約5分間隔で行う

(C)」とされている。ガイドラインに準拠した安全な分娩介助のためには、助産師が分娩介助に常時

集中可能なユニットマネジメントの実施はもとより、手厚い助産師配置が必要である。

27