よむ、つかう、まなぶ。

参考資料2 制度概要・海外制度 (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31415.html |

| 出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第2回 3/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

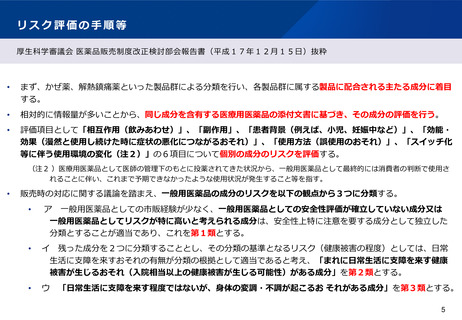

リスク評価の手順等

厚生科学審議会 医薬品販売制度改正検討部会報告書(平成17年12月15日)抜粋

•

まず、かぜ薬、解熱鎮痛薬といった製品群による分類を行い、各製品群に属する製品に配合される主たる成分に着目

する。

•

相対的に情報量が多いことから、同じ成分を含有する医療用医薬品の添付文書に基づき、その成分の評価を行う。

•

評価項目として「相互作用(飲みあわせ)」、「副作用」、「患者背景(例えば、小児、妊娠中など)」、「効能・

効果(漫然と使用し続けた時に症状の悪化につながるおそれ)」、「使用方法(誤使用のおそれ)」、「スイッチ化

等に伴う使用環境の変化(注2)」の6項目について個別の成分のリスクを評価する。

(注2 )医療用医薬品として医師の管理下のもとに投薬されてきた状況から、一般用医薬品として最終的には消費者の判断で使用さ

れることに伴い、これまで予期できなかったような使用状況が発生すること等を指す。

•

販売時の対応に関する議論を踏まえ、一般用医薬品の成分のリスクを以下の観点から3つに分類する。

•

ア 一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品としての安全性評価が確立していない成分又は

一般用医薬品としてリスクが特に高いと考えられる成分は、安全性上特に注意を要する成分として独立した

分類とすることが適当であり、これを第1類とする。

•

イ 残った成分を2つに分類することとし、その分類の基準となるリスク(健康被害の程度)としては、日常

生活に支障を来すおそれの有無が分類の根拠として適当であると考え、「まれに日常生活に支障を来す健康

被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分」を第2類とする。

•

ウ

「日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるお それがある成分」を第3類とする。

5

厚生科学審議会 医薬品販売制度改正検討部会報告書(平成17年12月15日)抜粋

•

まず、かぜ薬、解熱鎮痛薬といった製品群による分類を行い、各製品群に属する製品に配合される主たる成分に着目

する。

•

相対的に情報量が多いことから、同じ成分を含有する医療用医薬品の添付文書に基づき、その成分の評価を行う。

•

評価項目として「相互作用(飲みあわせ)」、「副作用」、「患者背景(例えば、小児、妊娠中など)」、「効能・

効果(漫然と使用し続けた時に症状の悪化につながるおそれ)」、「使用方法(誤使用のおそれ)」、「スイッチ化

等に伴う使用環境の変化(注2)」の6項目について個別の成分のリスクを評価する。

(注2 )医療用医薬品として医師の管理下のもとに投薬されてきた状況から、一般用医薬品として最終的には消費者の判断で使用さ

れることに伴い、これまで予期できなかったような使用状況が発生すること等を指す。

•

販売時の対応に関する議論を踏まえ、一般用医薬品の成分のリスクを以下の観点から3つに分類する。

•

ア 一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品としての安全性評価が確立していない成分又は

一般用医薬品としてリスクが特に高いと考えられる成分は、安全性上特に注意を要する成分として独立した

分類とすることが適当であり、これを第1類とする。

•

イ 残った成分を2つに分類することとし、その分類の基準となるリスク(健康被害の程度)としては、日常

生活に支障を来すおそれの有無が分類の根拠として適当であると考え、「まれに日常生活に支障を来す健康

被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分」を第2類とする。

•

ウ

「日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるお それがある成分」を第3類とする。

5