よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料3】第2回検討会資料 (45 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31441.html |

| 出典情報 | 救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会(第3回 2/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

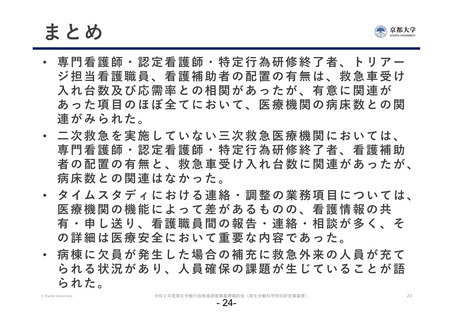

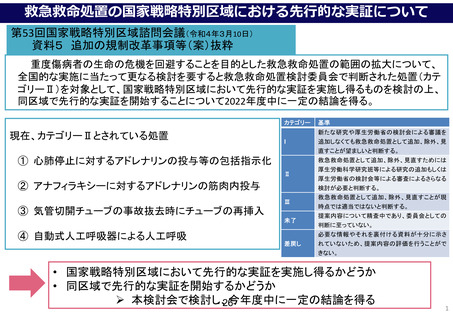

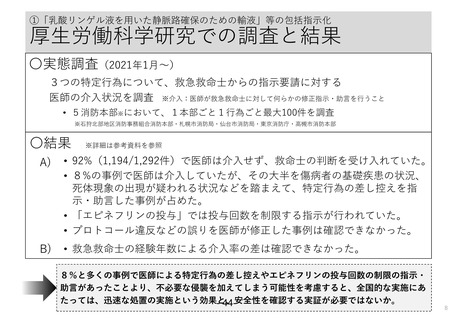

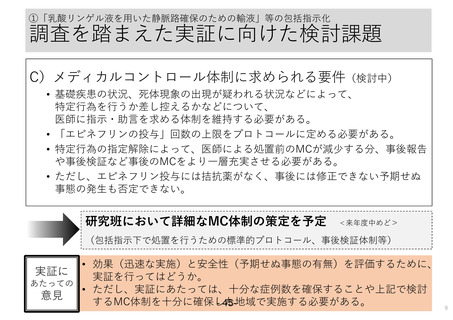

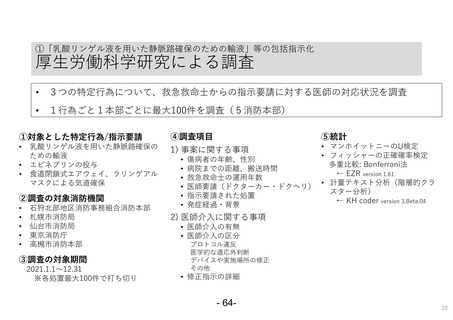

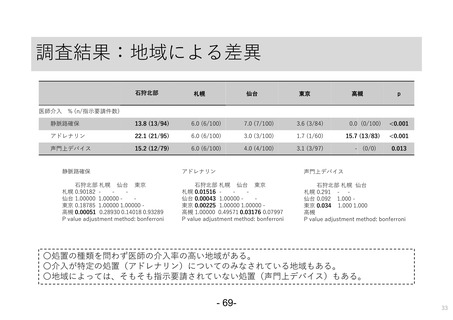

①「乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液」等の包括指示化

厚生労働科学研究での調査と結果

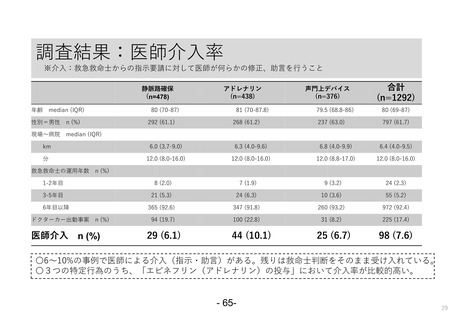

〇実態調査(2021年1月~)

3つの特定行為について、救急救命士からの指示要請に対する

医師の介入状況を調査 ※介入:医師が救急救命士に対して何らかの修正指示・助言を行うこと

• 5消防本部※において、1本部ごと1行為ごと最大100件を調査

※石狩北部地区消防事務組合消防本部・札幌市消防局・仙台市消防局・東京消防庁・高槻市消防本部

〇結果

※詳細は参考資料を参照

A)

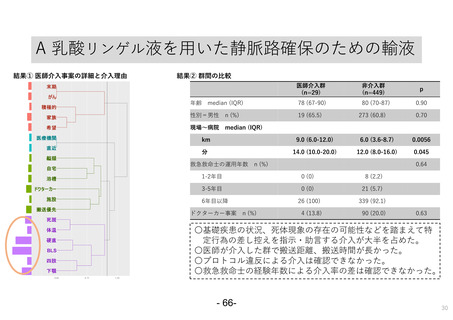

• 92%(1,194/1,292件)で医師は介入せず、救命士の判断を受け入れていた。

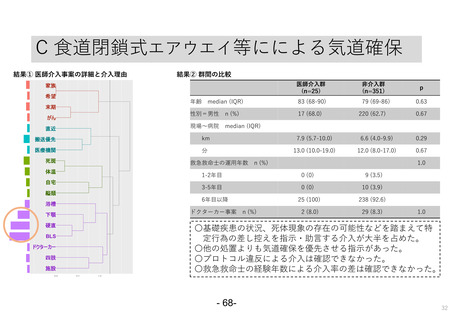

• 8%の事例で医師は介入していたが、その大半を傷病者の基礎疾患の状況、

死体現象の出現が疑われる状況などを踏まえて、特定行為の差し控えを指

示・助言した事例が占めた。

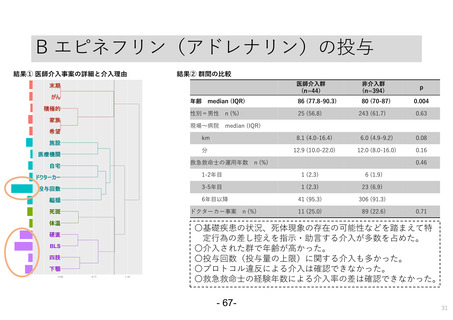

• 「エピネフリンの投与」では投与回数を制限する指示が行われていた。

• プロトコール違反などの誤りを医師が修正した事例は確認できなかった。

B)

• 救急救命士の経験年数による介入率の差は確認できなかった。

8%と多くの事例で医師による特定行為の差し控えやエピネフリンの投与回数の制限の指示・

助言があったことより、不必要な侵襲を加えてしまう可能性を考慮すると、全国的な実施にあ

たっては、迅速な処置の実施という効果と、安全性を確認する実証が必要ではないか。

- 44-

8

厚生労働科学研究での調査と結果

〇実態調査(2021年1月~)

3つの特定行為について、救急救命士からの指示要請に対する

医師の介入状況を調査 ※介入:医師が救急救命士に対して何らかの修正指示・助言を行うこと

• 5消防本部※において、1本部ごと1行為ごと最大100件を調査

※石狩北部地区消防事務組合消防本部・札幌市消防局・仙台市消防局・東京消防庁・高槻市消防本部

〇結果

※詳細は参考資料を参照

A)

• 92%(1,194/1,292件)で医師は介入せず、救命士の判断を受け入れていた。

• 8%の事例で医師は介入していたが、その大半を傷病者の基礎疾患の状況、

死体現象の出現が疑われる状況などを踏まえて、特定行為の差し控えを指

示・助言した事例が占めた。

• 「エピネフリンの投与」では投与回数を制限する指示が行われていた。

• プロトコール違反などの誤りを医師が修正した事例は確認できなかった。

B)

• 救急救命士の経験年数による介入率の差は確認できなかった。

8%と多くの事例で医師による特定行為の差し控えやエピネフリンの投与回数の制限の指示・

助言があったことより、不必要な侵襲を加えてしまう可能性を考慮すると、全国的な実施にあ

たっては、迅速な処置の実施という効果と、安全性を確認する実証が必要ではないか。

- 44-

8