よむ、つかう、まなぶ。

資料3-3 指摘事項に対する回答 (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30996.html |

| 出典情報 | 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第145回 2/9)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

一方でご指摘のように、研究参加を希望されるカップルで反復流産等の既往があり、医学的な染色体

構造異常検索の必要性が認められ、PGT-A 検査実施前にカップルの染色体検査を希望される場合に

ついては、同意取得前後に関わらず、一般臨床として遺伝カウンセリング及び染色体検査を行う予定と

しております。その際は、当院の遺伝子診療部と連携し、

・検査で発見されうる代表的な染色体構造異常の例及びその臨床的意義

・カップルのどちらかが染色体構造異常を有している際に、どのように子に遺伝しうるか

・カップルのどちらかが染色体構造異常を認めた場合、どちらに異常があるかを知りたいか否か

等、臨床遺伝専門医や認定遺伝カウンセラーと連携した遺伝カウンセリングを行った上で、カップルの染

色体検査を進めてまいります。

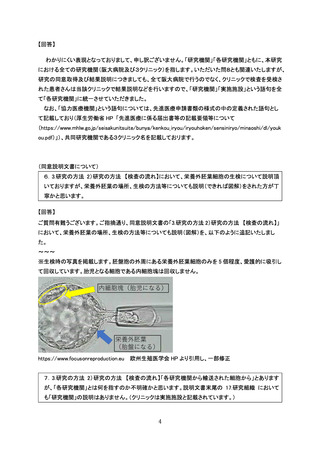

不妊症や不育症で行われる染色体検査では G-band 法等で構造異常を検索いたしますが、個別の遺

伝子変異の検索は行わないことが一般的です(本先進医療の着床前胚異数性検査も同様であり、遺伝

子検査ではなく染色体検査という位置づけです)。遺伝性疾患の罹患者もしくは保因者のカップルが出

生前診断のご相談で来院されることもございますが、その場合は本研究にはご参加いただけません。別

途、日本産科婦人科学会の定める「重篤な遺伝性疾患を対象とした着床前遺伝学的検査に関する審査

小委員会」に1症例ごとに着床前診断を実施することの是非について申請を行い、検査を実施する場合

には一般診療として提供を行います。

また、同意取得前に染色体検査を受けた方が良いのか、等について疑問を持たれたカップルがおられ

た場合は

・外来主治医

・研究責任者 木村 正

・相談窓口担当者(研究事務局責任者と兼任) 伴田 美佳

・臨床研究相談窓口(研究者以外と話がしたい場合の当院の窓口)

へ相談を可能とする体制を構築いたしますので、同意説明文書の 17 に(共同研究機関でも同様の書式

を使用できるよう提出されていただいた同意説明文書の相談窓口がブランクとなっており、大変申し訳ご

ざいませんでした)、電話番号や担当者名の追記をさせていただきました。

4.研究組織において遺伝カウンセリング体制に関して、研究組織全体で検討し統一的な見解を取り

まとめる必要はないか。

【回答】

問1の回答と一部重複をして恐縮ですが、PGT-A 検査において必要とされる遺伝カウンセリング体制

は日本産科婦人科学会で規定されておりますため、特別に研究機関内で新たにカウンセリング体制の

運用に関する手順書等は作成しておりません。また、PGT-A 検査の結果の解釈や説明に関しましても、

日本産科婦人科学会より「着床前胚染色体異数性検査における胚診断指針

(https://www.jsog.or.jp/activity/pdf/hai_shindan_shishin.pdf)(4)」が公開されており、当該指針に基づい

て結果説明及び情報提供を行ってまいります。

本検査は、2019 年より日本産科婦人科学会の主導する臨床研究という形で実施されてまいりました。

日本産婦人科学会の認可施設のみが実施可能(現在、全国約 200 箇所)であり、これまでに及び

3

構造異常検索の必要性が認められ、PGT-A 検査実施前にカップルの染色体検査を希望される場合に

ついては、同意取得前後に関わらず、一般臨床として遺伝カウンセリング及び染色体検査を行う予定と

しております。その際は、当院の遺伝子診療部と連携し、

・検査で発見されうる代表的な染色体構造異常の例及びその臨床的意義

・カップルのどちらかが染色体構造異常を有している際に、どのように子に遺伝しうるか

・カップルのどちらかが染色体構造異常を認めた場合、どちらに異常があるかを知りたいか否か

等、臨床遺伝専門医や認定遺伝カウンセラーと連携した遺伝カウンセリングを行った上で、カップルの染

色体検査を進めてまいります。

不妊症や不育症で行われる染色体検査では G-band 法等で構造異常を検索いたしますが、個別の遺

伝子変異の検索は行わないことが一般的です(本先進医療の着床前胚異数性検査も同様であり、遺伝

子検査ではなく染色体検査という位置づけです)。遺伝性疾患の罹患者もしくは保因者のカップルが出

生前診断のご相談で来院されることもございますが、その場合は本研究にはご参加いただけません。別

途、日本産科婦人科学会の定める「重篤な遺伝性疾患を対象とした着床前遺伝学的検査に関する審査

小委員会」に1症例ごとに着床前診断を実施することの是非について申請を行い、検査を実施する場合

には一般診療として提供を行います。

また、同意取得前に染色体検査を受けた方が良いのか、等について疑問を持たれたカップルがおられ

た場合は

・外来主治医

・研究責任者 木村 正

・相談窓口担当者(研究事務局責任者と兼任) 伴田 美佳

・臨床研究相談窓口(研究者以外と話がしたい場合の当院の窓口)

へ相談を可能とする体制を構築いたしますので、同意説明文書の 17 に(共同研究機関でも同様の書式

を使用できるよう提出されていただいた同意説明文書の相談窓口がブランクとなっており、大変申し訳ご

ざいませんでした)、電話番号や担当者名の追記をさせていただきました。

4.研究組織において遺伝カウンセリング体制に関して、研究組織全体で検討し統一的な見解を取り

まとめる必要はないか。

【回答】

問1の回答と一部重複をして恐縮ですが、PGT-A 検査において必要とされる遺伝カウンセリング体制

は日本産科婦人科学会で規定されておりますため、特別に研究機関内で新たにカウンセリング体制の

運用に関する手順書等は作成しておりません。また、PGT-A 検査の結果の解釈や説明に関しましても、

日本産科婦人科学会より「着床前胚染色体異数性検査における胚診断指針

(https://www.jsog.or.jp/activity/pdf/hai_shindan_shishin.pdf)(4)」が公開されており、当該指針に基づい

て結果説明及び情報提供を行ってまいります。

本検査は、2019 年より日本産科婦人科学会の主導する臨床研究という形で実施されてまいりました。

日本産婦人科学会の認可施設のみが実施可能(現在、全国約 200 箇所)であり、これまでに及び

3