よむ、つかう、まなぶ。

予算執行調査資料(総括調査票)令和7年10月公表分 (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0710/0710b.html |

| 出典情報 | 予算執行調査資料 総括調査票(令和7年10月公表分)(10/3)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

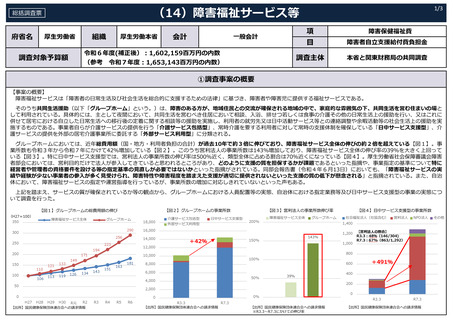

(14)障害福祉サービス等

総括調査票

③調査結果及びその分析

②調査の視点

1.グループホームにお

ける⼈員配置等について

サービスの質の確保の観点

から、グループホームの代表

者、配置基準として定められ

ている管理者、世話⼈及び⽣

活⽀援員の資格保有状況等に

ついて、検証を⾏った。

2.重度障害者の受⼊体

制について

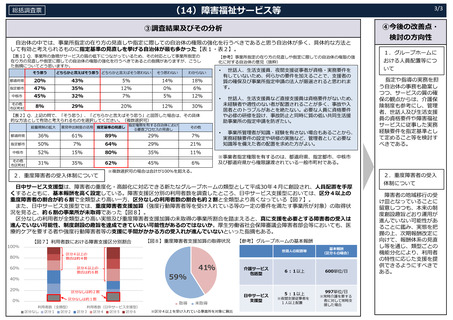

1.グループホームにおける⼈員配置等について

グループホームに関する職務には、法⼈の運営⽅針等を決定する代表者、世話⼈等のマネジメントや事業所の運営を⾏う管理者(事業所ごと

に常勤1⼈以上)、利⽤者の⽇常⽣活をサポート(例︓料理)する世話⼈及び⾝体介助(例︓⼊浴)を⾏う⽣活⽀援員等がある。管理者・世話

⼈・⽣活⽀援員の要件は、指定基準において以下のとおり定められている(代表者については定めなし)が、具体的な要件の定めはない 。

(管理者)適切な指定共同⽣活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければならない

(世話⼈及び⽣活⽀援員)障害者の福祉の増進に熱意があり、障害者の⽇常⽣活を適切に⽀援する能⼒を有する者でなければならない

⼀⽅、介護保険制度では、認知症対応型⽣活協同介護(以下「認知症グループホーム」と⾔う。)の指定基準において、代表者等の職務の要

件を以下のとおり具体的に定めており、代表者及び管理者には認知症の介護従事経験が求められている。

【参考】認知症グループホームの例

• 代表者︓認知症の介護従事経験⼜は介護事業の経営に携わった経験があり、認知症対応型サービス事業管理者研修等を修了

• 管理者︓3年以上認知症の介護従事経験があり、認知症対応型サービス事業管理者研修等を修了

障害の重度化・⾼齢化への

対応や⼊所施設等からの地域

移⾏を推進する観点から、重

度障害者への⽀援体制が課題

となっているところ、特に⽇

中サービス⽀援型において、

本来の制度設計どおり、重度

障害者の受け⽫になっている

か等について、検証を⾏った。

• 介護従事者︓無資格の場合、認知症介護基礎研修を修了(⼊職後1年間以内)

※他に、ユニットごとに1⼈以上の計画作成担当者の配置が求められており、最低1⼈は介護⽀援専⾨員の資格保持者である必要がある。その他の担当者

が無資格の場合、認知症介護基礎研修を修了(⼊職後1年間以内)する必要。

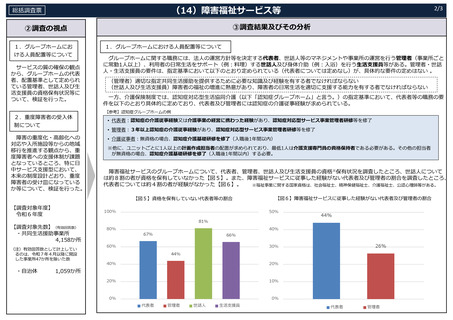

障害福祉サービスのグループホームについて、代表者、管理者、世話⼈及び⽣活⽀援員の資格※保有状況を調査したところ、世話⼈について

は約8割の者が資格を保有していなかった【図5】。また、障害福祉サービスに従事した経験がない代表者及び管理者の割合を調査したところ、

代表者については約4割の者が経験がなかった【図6】。

※福祉事業に関する国家資格は、社会福祉⼠、精神保健福祉⼠、介護福祉⼠、公認⼼理師等がある。

【図5】資格を保有していない代表者等の割合

【調査対象年度】

令和6年度

100%

【調査対象先数】(有効回答数)

・共同⽣活援助事業所

4,158か所

(注)有効回答数として計上してい

るのは、令和7年4⽉以降に開設

した事業所47か所を除いた数

・⾃治体

2/3

【図6】障害福祉サービスに従事した経験がない代表者及び管理者の割合

50%

81%

80%

67%

66%

60%

44%

40%

26%

30%

44%

40%

20%

20%

10%

1,059か所

0%

0%

代表者

管理者

世話⼈

⽣活⽀援員

代表者

管理者

2

総括調査票

③調査結果及びその分析

②調査の視点

1.グループホームにお

ける⼈員配置等について

サービスの質の確保の観点

から、グループホームの代表

者、配置基準として定められ

ている管理者、世話⼈及び⽣

活⽀援員の資格保有状況等に

ついて、検証を⾏った。

2.重度障害者の受⼊体

制について

1.グループホームにおける⼈員配置等について

グループホームに関する職務には、法⼈の運営⽅針等を決定する代表者、世話⼈等のマネジメントや事業所の運営を⾏う管理者(事業所ごと

に常勤1⼈以上)、利⽤者の⽇常⽣活をサポート(例︓料理)する世話⼈及び⾝体介助(例︓⼊浴)を⾏う⽣活⽀援員等がある。管理者・世話

⼈・⽣活⽀援員の要件は、指定基準において以下のとおり定められている(代表者については定めなし)が、具体的な要件の定めはない 。

(管理者)適切な指定共同⽣活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければならない

(世話⼈及び⽣活⽀援員)障害者の福祉の増進に熱意があり、障害者の⽇常⽣活を適切に⽀援する能⼒を有する者でなければならない

⼀⽅、介護保険制度では、認知症対応型⽣活協同介護(以下「認知症グループホーム」と⾔う。)の指定基準において、代表者等の職務の要

件を以下のとおり具体的に定めており、代表者及び管理者には認知症の介護従事経験が求められている。

【参考】認知症グループホームの例

• 代表者︓認知症の介護従事経験⼜は介護事業の経営に携わった経験があり、認知症対応型サービス事業管理者研修等を修了

• 管理者︓3年以上認知症の介護従事経験があり、認知症対応型サービス事業管理者研修等を修了

障害の重度化・⾼齢化への

対応や⼊所施設等からの地域

移⾏を推進する観点から、重

度障害者への⽀援体制が課題

となっているところ、特に⽇

中サービス⽀援型において、

本来の制度設計どおり、重度

障害者の受け⽫になっている

か等について、検証を⾏った。

• 介護従事者︓無資格の場合、認知症介護基礎研修を修了(⼊職後1年間以内)

※他に、ユニットごとに1⼈以上の計画作成担当者の配置が求められており、最低1⼈は介護⽀援専⾨員の資格保持者である必要がある。その他の担当者

が無資格の場合、認知症介護基礎研修を修了(⼊職後1年間以内)する必要。

障害福祉サービスのグループホームについて、代表者、管理者、世話⼈及び⽣活⽀援員の資格※保有状況を調査したところ、世話⼈について

は約8割の者が資格を保有していなかった【図5】。また、障害福祉サービスに従事した経験がない代表者及び管理者の割合を調査したところ、

代表者については約4割の者が経験がなかった【図6】。

※福祉事業に関する国家資格は、社会福祉⼠、精神保健福祉⼠、介護福祉⼠、公認⼼理師等がある。

【図5】資格を保有していない代表者等の割合

【調査対象年度】

令和6年度

100%

【調査対象先数】(有効回答数)

・共同⽣活援助事業所

4,158か所

(注)有効回答数として計上してい

るのは、令和7年4⽉以降に開設

した事業所47か所を除いた数

・⾃治体

2/3

【図6】障害福祉サービスに従事した経験がない代表者及び管理者の割合

50%

81%

80%

67%

66%

60%

44%

40%

26%

30%

44%

40%

20%

20%

10%

1,059か所

0%

0%

代表者

管理者

世話⼈

⽣活⽀援員

代表者

管理者

2