よむ、つかう、まなぶ。

資料6-1_三浦構成員提出資料1 (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html |

| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

キの産婦た和医大場作人林逢|の拓木析 信人レル重占化)の 記

の |に 天 生-半王将人木逢|の) も撤 オ 5 二財 (人 = 化 た めの[

地域 0う座放入人竹医閣竹佐価利の才條昌 直し 約化と重点 代り)のために

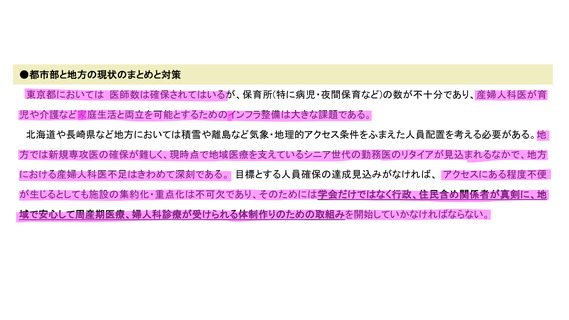

昌 まずは各都道府県や市町村との連携を開始

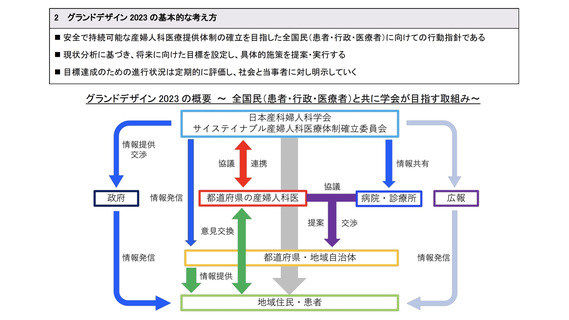

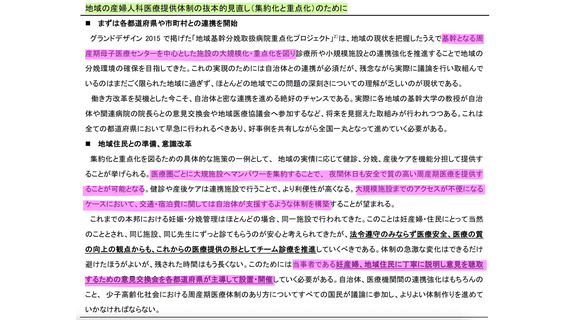

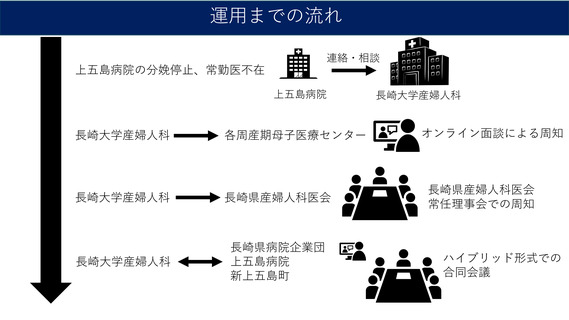

グランドデザイン 2015 で掲げた「地域基幹分既取扱病院重点化プロジェクト」?は、地域の現状を把握したうえで碁軸となる周

産期母子医療センターを中心とじた施設の大規模化重喜作を図り診療所や小規模施設との連携強化を推進することで地域の

分既環境の確保を目指してきた。 これの実現のためには自治体との連携が必須だが、 残念ながら実際に議論を行い取組んで

いるのはまだごく限られた地域に過ぎず、ほとんどの地域でこの間題の深刻さきについての理解がしいのが現状である。

働き方改革を契機とした今こそ、 自治体と密な連携を進める絶好のチャンスである。 実際に各地域の基幹大学の教授が自治

体や関連病院の院長らとの意見交換会や地域医療協議会へ参加するなど、将来を見据えた取組みが行われつつある。これは

全ての都道府県において早急に行われるべきあり、好事例を共有しながら全国一丸となって進めていく必要がある。

画 地域住民との準備、意識改革

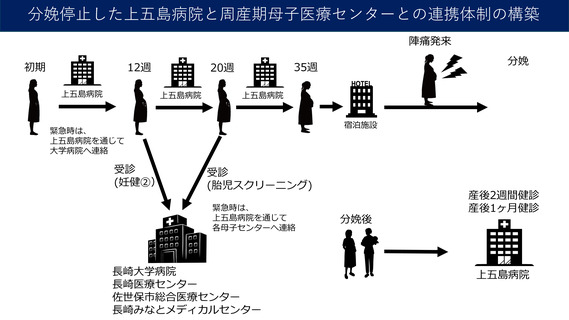

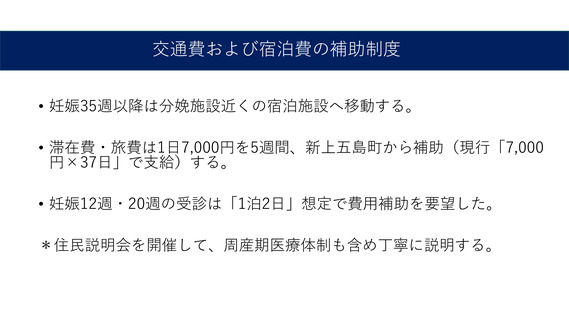

集約化と重点化を図るための具体的な施策の一例として、 地域の実情に応じて健診、分既、産後ケアを機能分担して提供す

ることが挙げられる。 医療園ごとに大規施設へマンパワーを集約することで、 夜間人日も安全で質の高い財産期医療を提供す

|る=ことが可能どなる 。 健診や産後ケアは連携施設で行うことで、より利便性が高くなる。 大規模施設までのアクセスが不便になる

ケースにおいて、交通・宿濾に関しては自治体が支援するような体制を構築することが望まれる。

これまでの本邦における妊娠・分管理はほとんどの場合 、同一施設で行われてきた。このことは妊産婦・住民にとって当然

のこととされ、 同じ施設、同じ先生にずっと診てもらうのが安心と考えられてきたが、法令遵寺のみならず医療安全、 医療の質

の向上の観点からも、これからの医療提供の形としてチーム診療を推進していくべきである。 体制の急激な変化はできるだけ

避けたほうがよいが、残された時間はもう長くない。このためには当事者である妊産婦庫地域佳民に丁寧に説明じ意見を聴取

するための意見交換会を各者道府県が主導じで設置開催していく必要がある。 自治体、医療機関間の連携強化はもちろんの

こと、 少子高齢化社会における周産期医療体制のあり方についてすべての国民が議論に参加し、よりよい体制作りを進めて

いかなければならない。

の |に 天 生-半王将人木逢|の) も撤 オ 5 二財 (人 = 化 た めの[

地域 0う座放入人竹医閣竹佐価利の才條昌 直し 約化と重点 代り)のために

昌 まずは各都道府県や市町村との連携を開始

グランドデザイン 2015 で掲げた「地域基幹分既取扱病院重点化プロジェクト」?は、地域の現状を把握したうえで碁軸となる周

産期母子医療センターを中心とじた施設の大規模化重喜作を図り診療所や小規模施設との連携強化を推進することで地域の

分既環境の確保を目指してきた。 これの実現のためには自治体との連携が必須だが、 残念ながら実際に議論を行い取組んで

いるのはまだごく限られた地域に過ぎず、ほとんどの地域でこの間題の深刻さきについての理解がしいのが現状である。

働き方改革を契機とした今こそ、 自治体と密な連携を進める絶好のチャンスである。 実際に各地域の基幹大学の教授が自治

体や関連病院の院長らとの意見交換会や地域医療協議会へ参加するなど、将来を見据えた取組みが行われつつある。これは

全ての都道府県において早急に行われるべきあり、好事例を共有しながら全国一丸となって進めていく必要がある。

画 地域住民との準備、意識改革

集約化と重点化を図るための具体的な施策の一例として、 地域の実情に応じて健診、分既、産後ケアを機能分担して提供す

ることが挙げられる。 医療園ごとに大規施設へマンパワーを集約することで、 夜間人日も安全で質の高い財産期医療を提供す

|る=ことが可能どなる 。 健診や産後ケアは連携施設で行うことで、より利便性が高くなる。 大規模施設までのアクセスが不便になる

ケースにおいて、交通・宿濾に関しては自治体が支援するような体制を構築することが望まれる。

これまでの本邦における妊娠・分管理はほとんどの場合 、同一施設で行われてきた。このことは妊産婦・住民にとって当然

のこととされ、 同じ施設、同じ先生にずっと診てもらうのが安心と考えられてきたが、法令遵寺のみならず医療安全、 医療の質

の向上の観点からも、これからの医療提供の形としてチーム診療を推進していくべきである。 体制の急激な変化はできるだけ

避けたほうがよいが、残された時間はもう長くない。このためには当事者である妊産婦庫地域佳民に丁寧に説明じ意見を聴取

するための意見交換会を各者道府県が主導じで設置開催していく必要がある。 自治体、医療機関間の連携強化はもちろんの

こと、 少子高齢化社会における周産期医療体制のあり方についてすべての国民が議論に参加し、よりよい体制作りを進めて

いかなければならない。