よむ、つかう、まなぶ。

【資料1】第5回検討会における主な御意見について (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57735.html |

| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第6回 5/12)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

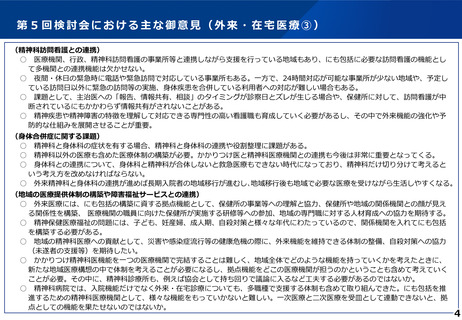

第5回検討会における主な御意見(外来・在宅医療④)

(地域の医療提供体制の構築や障害福祉サービスとの連携(続き))

○ 認知症でかかりつけ医等に行っている対応力向上研修にならって、精神障害の対応力研修も今後必要ではないか。

○ 認知症初期集中支援チームを参考に、様々な精神障害者を支援する体制を検討するべきではないか。

○ 精神科の医療提供体制を考えるに当たっては、一般医療と同様には難しい。地域・都道府県によって、どういった構想区域がいい

のか、疾患別に対応できる圏域も異なるので、各地域の状況に応じて考えていくことが重要。

○ 児童思春期、依存症等などに対応できる診療所について、精神科外来に関する情報が限定的で時々ミスマッチが起きていることに

対応することが必要。

○ 新たな地域医療構想に精神医療が位置付けられるときには、児童精神や摂食障害、認知症といった疾患・病態別に細かく考え、各

疾患・疾病ごとに指定している拠点病院を拠点にして検討していけばよいのではないか。

○ 精神科の在宅医療は、外来・在宅、障害者福祉サービスや介護保険サービスとの連携を視野に入れながら議論していくことになる

ため、どういった患者がどういうサービスを受けながらどういう状況になっているのかというのは見える化して議論した方がよい。

○ 高齢者施設と医療機関の連携の仕組みは、精神科の医療機関と障害福祉サービス事業所との連携や、精神科の医療機関と一般の医

療機関の連携にも応用できる部分があるのではないか。

○ にも包括において、障害者総合支援法の障害サービスの方の相談支援事業所や基幹相談支援センターなど生活を支える部分が、保

健医療がどう連携していくを確認するため、ケアマネジメントに関わる人や事業所の関係者がにも包括にどう関わっているのか知り

たい。

(地域における協議の場等)

○ にも包括の協議の場において医療機関の立場からの参画は欠かせない。一方で、会議の出席や事業の講師等に協力してもらえる医

療機関が限定的であり、相談員の配置がない又は少ない診療所では、個別支援会議等への出席はかなり難しい。

○ 自治体と医療機関の構築体制では、まずは自治体と医師会の連携でリーダーシップを取っていくのが一番進みやすいのではないか。

今後新たな地域医療構想に市町村が参画していくに当たり、市町村側や精神利用に関する協議の場もできるが、協議の活性化は重要

なので、政策も含めてしっかりと協議ができる人材を養成しておくことも重要ではないか。

(オンラインの活用)

○ 地域に専門的な医療機関がない場合に、広域で、オンラインで診療をカバーするなど、様々な方法がある。ICTをいかに活用してい

くかという視点も含めて、自治体が医療機関と当事者や御家族の方も交えて話し合えるような仕組みが必要。

○ 保健師や訪問看護の訪問時に、オンライン診療を融合するとよいのではないか。

○ アウトリーチや予防的対応には、オンラインの活用も今後考えていく必要があるのではないか。

5

(地域の医療提供体制の構築や障害福祉サービスとの連携(続き))

○ 認知症でかかりつけ医等に行っている対応力向上研修にならって、精神障害の対応力研修も今後必要ではないか。

○ 認知症初期集中支援チームを参考に、様々な精神障害者を支援する体制を検討するべきではないか。

○ 精神科の医療提供体制を考えるに当たっては、一般医療と同様には難しい。地域・都道府県によって、どういった構想区域がいい

のか、疾患別に対応できる圏域も異なるので、各地域の状況に応じて考えていくことが重要。

○ 児童思春期、依存症等などに対応できる診療所について、精神科外来に関する情報が限定的で時々ミスマッチが起きていることに

対応することが必要。

○ 新たな地域医療構想に精神医療が位置付けられるときには、児童精神や摂食障害、認知症といった疾患・病態別に細かく考え、各

疾患・疾病ごとに指定している拠点病院を拠点にして検討していけばよいのではないか。

○ 精神科の在宅医療は、外来・在宅、障害者福祉サービスや介護保険サービスとの連携を視野に入れながら議論していくことになる

ため、どういった患者がどういうサービスを受けながらどういう状況になっているのかというのは見える化して議論した方がよい。

○ 高齢者施設と医療機関の連携の仕組みは、精神科の医療機関と障害福祉サービス事業所との連携や、精神科の医療機関と一般の医

療機関の連携にも応用できる部分があるのではないか。

○ にも包括において、障害者総合支援法の障害サービスの方の相談支援事業所や基幹相談支援センターなど生活を支える部分が、保

健医療がどう連携していくを確認するため、ケアマネジメントに関わる人や事業所の関係者がにも包括にどう関わっているのか知り

たい。

(地域における協議の場等)

○ にも包括の協議の場において医療機関の立場からの参画は欠かせない。一方で、会議の出席や事業の講師等に協力してもらえる医

療機関が限定的であり、相談員の配置がない又は少ない診療所では、個別支援会議等への出席はかなり難しい。

○ 自治体と医療機関の構築体制では、まずは自治体と医師会の連携でリーダーシップを取っていくのが一番進みやすいのではないか。

今後新たな地域医療構想に市町村が参画していくに当たり、市町村側や精神利用に関する協議の場もできるが、協議の活性化は重要

なので、政策も含めてしっかりと協議ができる人材を養成しておくことも重要ではないか。

(オンラインの活用)

○ 地域に専門的な医療機関がない場合に、広域で、オンラインで診療をカバーするなど、様々な方法がある。ICTをいかに活用してい

くかという視点も含めて、自治体が医療機関と当事者や御家族の方も交えて話し合えるような仕組みが必要。

○ 保健師や訪問看護の訪問時に、オンライン診療を融合するとよいのではないか。

○ アウトリーチや予防的対応には、オンラインの活用も今後考えていく必要があるのではないか。

5