よむ、つかう、まなぶ。

【資料2】吉備中央町提出資料 (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37777.html |

| 出典情報 | 救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ(第2回 2/7)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

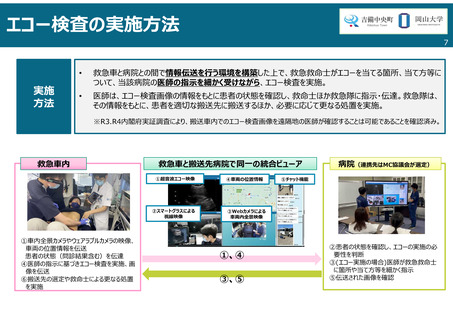

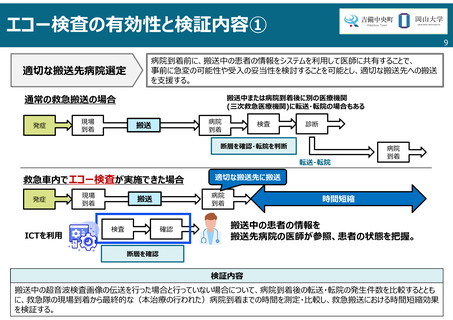

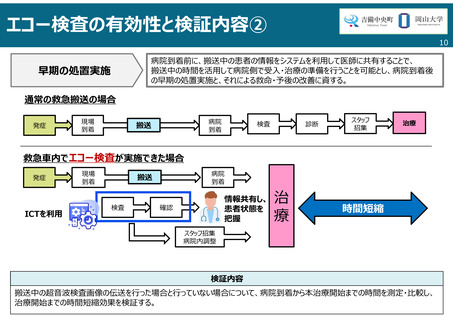

エコー検査の実施方法

7

実施

方法

•

救急車と病院との間で情報伝送を行う環境を構築した上で、救急救命士がエコーを当てる箇所、当て方等に

ついて、当該病院の医師の指示を細かく受けながら、エコー検査を実施。

•

医師は、エコー検査画像の情報をもとに患者の状態を確認し、救命士ほか救急隊に指示・伝達。救急隊は、

その情報をもとに、患者を適切な搬送先に搬送するほか、必要に応じて更なる処置を実施。

※R3.R4内閣府実証調査により、搬送車内でのエコー検査画像を遠隔地の医師が確認することは可能であることを確認済み。

救急車内

①車内全景カメラやウェアラブルカメラの映像、

車両の位置情報を伝送

患者の状態(問診結果含む)を伝達

④医師の指示に基づきエコー検査を実施、画

像を伝送

⑥搬送先の選定や救命士による更なる処置

を実施

救急車と搬送先病院で同一の統合ビューア

①超音波エコー映像

④車両の位置情報

②スマートグラスによる

視線映像

③Webカメラによる

車両内全景映像

①、④

③、⑤

病院(連携先はMC協議会が選定)

⑤チャット機能

②患者の状態を確認し、エコーの実施の必

要性を判断

③(エコー実施の場合)医師が救急救命士

に箇所や当て方等を細かく指示

⑤伝送された画像を確認

7

実施

方法

•

救急車と病院との間で情報伝送を行う環境を構築した上で、救急救命士がエコーを当てる箇所、当て方等に

ついて、当該病院の医師の指示を細かく受けながら、エコー検査を実施。

•

医師は、エコー検査画像の情報をもとに患者の状態を確認し、救命士ほか救急隊に指示・伝達。救急隊は、

その情報をもとに、患者を適切な搬送先に搬送するほか、必要に応じて更なる処置を実施。

※R3.R4内閣府実証調査により、搬送車内でのエコー検査画像を遠隔地の医師が確認することは可能であることを確認済み。

救急車内

①車内全景カメラやウェアラブルカメラの映像、

車両の位置情報を伝送

患者の状態(問診結果含む)を伝達

④医師の指示に基づきエコー検査を実施、画

像を伝送

⑥搬送先の選定や救命士による更なる処置

を実施

救急車と搬送先病院で同一の統合ビューア

①超音波エコー映像

④車両の位置情報

②スマートグラスによる

視線映像

③Webカメラによる

車両内全景映像

①、④

③、⑤

病院(連携先はMC協議会が選定)

⑤チャット機能

②患者の状態を確認し、エコーの実施の必

要性を判断

③(エコー実施の場合)医師が救急救命士

に箇所や当て方等を細かく指示

⑤伝送された画像を確認