よむ、つかう、まなぶ。

【資料2】吉備中央町提出資料 (15 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37777.html |

| 出典情報 | 救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ(第2回 2/7)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

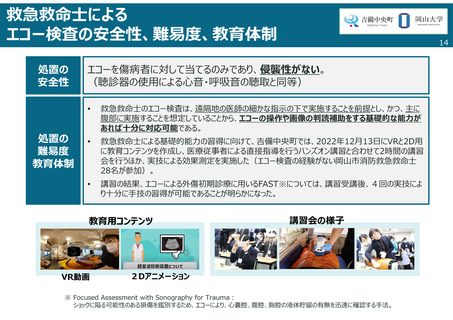

救急救命士による

エコー検査の安全性、難易度、教育体制

処置の

安全性

処置の

難易度

教育体制

14

エコーを傷病者に対して当てるのみであり、侵襲性がない。

(聴診器の使用による心音・呼吸音の聴取と同等)

•

救急救命士のエコー検査は、遠隔地の医師の細かな指示の下で実施することを前提とし、かつ、主に

腹部に実施することを想定していることから、エコーの操作や画像の判読補助をする基礎的な能力が

あれば十分に対応可能である。

•

救急救命士による基礎的能力の習得に向けて、吉備中央町では、2022年12月13日にVRと2D用

に教育コンテンツを作成し、医療従事者による直接指導を行うハンズオン講習と合わせて2時間の講習

会を行うほか、実技による効果測定を実施した(エコー検査の経験がない岡山市消防救急救命士

28名が参加)。

•

講習の結果、エコーによる外傷初期診療に用いるFAST※については、講習受講後、4回の実技によ

り十分に手技の習得が可能であることが明らかになった。

教育用コンテンツ

VR動画

講習会の様子

2Dアニメーション

※ Focused Assessment with Sonography for Trauma:

ショックに陥る可能性のある損傷を鑑別するため、エコーにより、心嚢腔、腹腔、胸腔の液体貯留の有無を迅速に確認する手法。

エコー検査の安全性、難易度、教育体制

処置の

安全性

処置の

難易度

教育体制

14

エコーを傷病者に対して当てるのみであり、侵襲性がない。

(聴診器の使用による心音・呼吸音の聴取と同等)

•

救急救命士のエコー検査は、遠隔地の医師の細かな指示の下で実施することを前提とし、かつ、主に

腹部に実施することを想定していることから、エコーの操作や画像の判読補助をする基礎的な能力が

あれば十分に対応可能である。

•

救急救命士による基礎的能力の習得に向けて、吉備中央町では、2022年12月13日にVRと2D用

に教育コンテンツを作成し、医療従事者による直接指導を行うハンズオン講習と合わせて2時間の講習

会を行うほか、実技による効果測定を実施した(エコー検査の経験がない岡山市消防救急救命士

28名が参加)。

•

講習の結果、エコーによる外傷初期診療に用いるFAST※については、講習受講後、4回の実技によ

り十分に手技の習得が可能であることが明らかになった。

教育用コンテンツ

VR動画

講習会の様子

2Dアニメーション

※ Focused Assessment with Sonography for Trauma:

ショックに陥る可能性のある損傷を鑑別するため、エコーにより、心嚢腔、腹腔、胸腔の液体貯留の有無を迅速に確認する手法。