よむ、つかう、まなぶ。

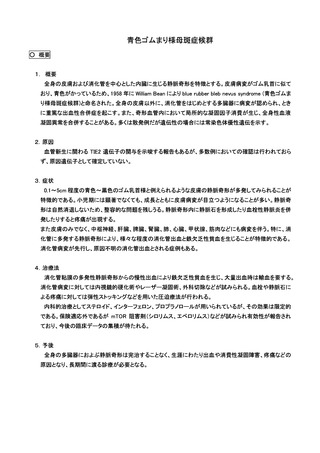

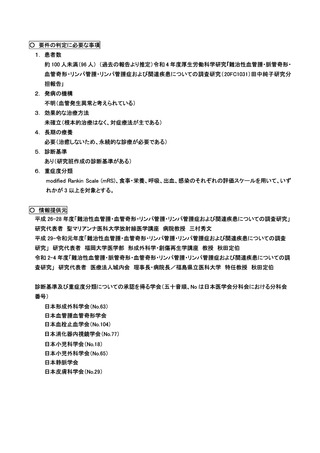

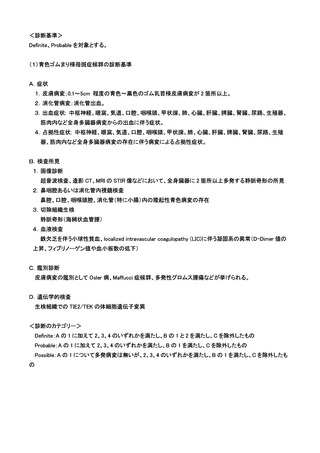

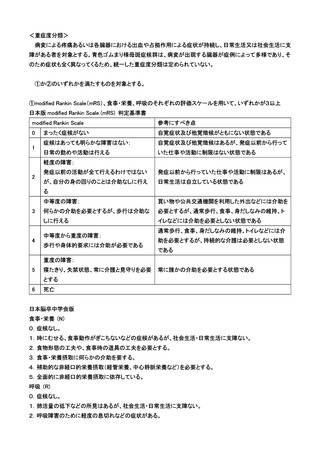

資料3 指定難病に係る新規の疾病追加について情報提供のあった疾病(個票)(第55回指定難病検討委員会において検討する疾病) (71 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37546.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第54回 2/6)社会保障審議会 小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(第2回 2/6)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

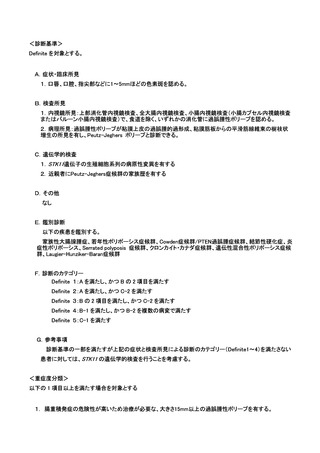

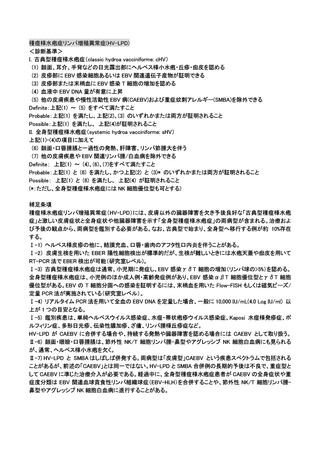

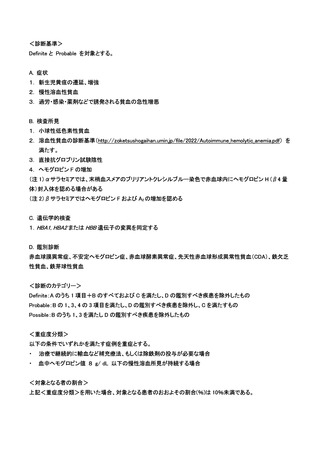

指定難病検討資料作成のためのチェックリスト

■必須項目

質問

「指定難病の要件について」を踏まえたチェック項目

発病の機構が明らかでない

1

該当,非該当

原因が不明又は病態が未解明な疾病である(原因遺伝子などが判明している場合であっても病態の解明が不十分な場合は左記に該当するものとする)。

該当

『外傷や薬剤の作用など、特定の外的要因によって疾病が発症することが明確であり、当該要因を回避・予防することにより発症させないことが可能』ではない。

該当

備考

(「指定難病の検討について」の6ページ参

照)

ウイルス等の感染が原因となって発症する疾病ではない。

※ただし、一般的に知られた感染症状と異なる発症形態を示し、症状が出現する機序が未解明なものなどについては、個別に検討を行う

何らかの疾病(原疾患)によって引き起こされることが明らかな二次性の疾病ではない。

他の施策体系が樹立されていない

2

(「指定難病の検討について」の7~9ページ

参照)

該当

該当

厚生労働省において難病法以外の法律等を基に調査研究等の施策が講じられている疾病(がんや精神疾患、感染症、アレルギー疾患などがこれに当たる)ではない。

※ただし、横断的に疾病の症状や病態の一部に着目した施策が体系的に講じられていたとしても、疾病を単位とした施策が講じられていない場合は、他の施策体系が樹

立しているものとして一律には取り扱わず、個別に検討する。(例えば、小児慢性特定疾病対策の対象疾病は、小児期に限って施策が行われており、疾病を単位とし

該当

て、その患者の一生涯について施策が行われているものではないことから、他の施策体系が樹立しているものとして一律に取り扱うことは行わず、個別に検討する。 )

以下のいずれかの場合に該当するものを対象とする。

①対症療法や症状の進行を遅らせる場合を含めて治療方法が全くない。

治療方法が確立していない

3

(「指定難病の検討について」の10ページ参

照)

②対症療法や症状の進行を遅らせる治療方法はあるが、根治のための治療方法はない。

③一部の患者で寛解状態を得られることはあるが、生涯にわたり、継続的な治療が必要である。

該当

ただし、根治のための治療方法がなく、継続的な治療が必要な疾病であっても、一般と同等の社会生活を送ることが可能である場合には、該当しないものとする。

※治療を終了することが可能となる標準的な治療方法が存在する場合には、該当しないものとするが、臓器移植を含む移植医療については、機会が限定的であることか

ら現時点では根治のための治療方法には含めないこととする。

⾧期の療養を必要とする

疾病に起因する症状が⾧期にわたって継続する場合であり、基本的には発症してから治癒することなく生涯にわたり症状が持続又は潜在する

該当

『ある一定の期間のみ症状が出現し、その期間が終了した後は症状が出現しないもの(急性疾患等)』ではない

該当

『症状が総じて療養を必要としない程度にとどまり、生活面への支障が生じない疾病』ではない

該当

4 (「指定難病の検討について」の11~12ページ

参照)

『軽症者の多い疾病』ではない

(<重症度分類>を用いた場合、対象となる患者のおおよその割合(%)を自由記載欄に記載のこと)

患者数が本邦において一定の人数(注)に達し

5

該当

「一定の人数」として規定している「おおむね人口の千分の一(0.1%)程度に相当する数」に達しない。

ない

※指定難病検討委員会で議論を行う時点で入手可能な直近の情報に基づいて計算する。

(「指定難病の検討について」の13ページ参

該当

照)

客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が

6

確立している

①血液等の検体検査、画像検査、遺伝子解析検査、生理学的検査、病理検査等の結果とともに、視診、聴診、打診、触診等の理学的所見も、客観的な指標である。

②「一定の基準」とは、以下に該当するものとする。

ⅰ.関連学会等(国際的な専門家の会合を含む。)による承認を受けた基準や、すでに国際的に使用されている基準等、専門家間で一定の合意が得られているもの。

(「指定難病の検討について」の14~15ペー

該当

ⅱ.ⅰには該当しないものの、専門家の間で一定の共通認識があり、客観的な指標により診断されることが明らかなもので、ⅰの合意を得ることを目指しているなど

ジ参照)

ⅰに相当すると 認められるもの。

上記6の診断基準は関係学会においてすでに承

7

認されている

疾病の周知の観点から、原則として、日本医学会分科会の承認を得た疾病を検討対象とし、関係する学会に広く承認を得ている。

(承認を得られている場合は、学会名をご記載く 主に小児期に発症する疾病の診断基準及び重症度分類等について、移行期医療を進める観点からも、成人の診療に関わる診療科の関連学会の承認を得ている。

学会名:日本小児血液がん学会

該当

承認日:2021年5月28日

ださい)

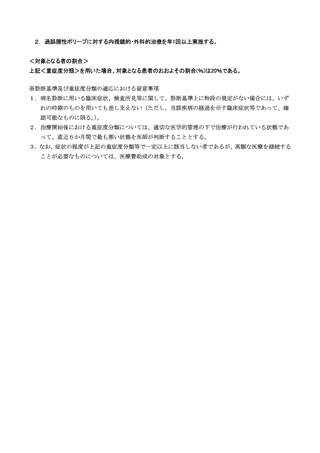

診断基準の検討に当たっては、以下の事項に留意する

該当、非該当

1 必要な検査を列挙し、満たすべき検査値などについても具体的に記載すること。

該当

2 複数の検査や症状の組合せを必要とする場合は、一義的な解釈となるようにすること。

該当

3 診断基準の中に不全型、疑い例等が含まれる場合については、それぞれの定義を明確にし、医学的に治療を開始することが妥当と判断されるものが認定されるようにすること。

該当

重症度分類等の検討に当たっては、以下の事項に留意する

該当、非該当

1 「日常生活又は社会生活に支障がある者」という考え方を、疾病の特性に応じて、医学的な観点から反映させて定めること。

該当

2 治癒することが見込まれないが、継続的な治療により症状の改善が期待できる疾病については、その治療方法や治療効果を勘案して、重症度を設定すること。

該当

3 疾病ごとに作成されている重症度分類等がある場合は、原則として当該分類等を用いること。

該当

疾病ごとに作成されている重症度分類等では

日常生活若しくは社会生活への支障の

4

自由記載による回答(必要な場合)

該当

臓器領域等ごとに作成されている重症度分類等を、疾病の特性に応じて用いる。

程度が明らかではない場合、又は、

重症度分類等がない場合は、

以下のような対応を検討する。

段階的な重症度分類等の定めはないが、診断基準自体が概ね日常生活又は社会生活への支障の程度を表しているような疾病については、当該診断基準を重症度分類等と

して用いる。

該当

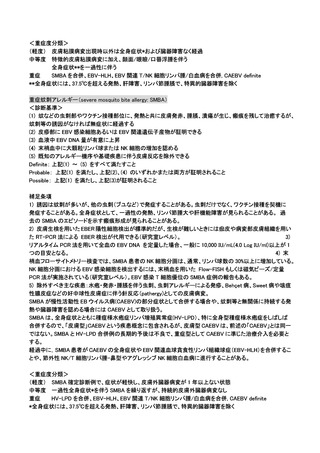

重症度分類は関係学会においてすでに承認され

5

自由記載による回答(必要な場合)

ている

疾病の周知の観点から、原則と して、日本医学会分科会の承認を得た疾病を検討対象とし、関係する学会に広く承認を得ている。

(承認を得られている場合は、学会名をご記載く 主に小児期に発症する疾病の診断基準及び重症度分類等について、移行期医療を進める観点からも、成人の診療に関わる診療科の関連学会の承認を得ている。

学会名:日本小児血液がん学会

該当

承認日:2023年3月24日

ださい)

■参考項目

質問

該当、非該当

1 これまでに指定難病検討委員会で検討された疾病又は類縁疾病か

2

3

該当

過去に本委員会で指定難病の要件を満たしていないと判断された疾病については、満たしていないとされた要件に対する新たな知見がある。

(具体的な情報について、ご記載ください)

ICD10(もしくは11)またOrphanet(オーファネット)における

該当

該当

表記名およびコード

4 既に指定難病に指定されている疾病の類縁疾病か

該当

5 指定難病には指定されていない疾病で類縁疾病はあるか

該当

6 本症および類縁疾病を対象とする研究班や研究グループは他に存在するか

該当

7 小児慢性特定疾病に指定されているか

該当

8 患者数の推計が100人未満の場合、成人の患者数の推計

9

10

自由記載による回答(必要な場合)

重症度分類が日本小児血液がん学会で承認され、

対象者の割合が10%未満と明確になった。

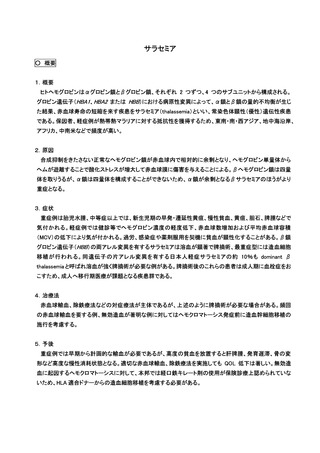

サラセミア ICD10: D569

日本PNH研究会 溶血性貧血部会

特発性造血障害研究班

不明

医療費助成を受けるために必須だが、保険適応外の特殊な検査が含まれるか

ヘモグロビン分画測定、グロビン遺伝子検査

(もしあれば、検査名をご記載下さい)

次のうち、どの疾患群に該当するか(神経・筋疾患、代謝疾患、染色体・遺伝子異常、免疫疾患、循環器疾患、消化器疾患、内分泌疾患、血液疾患、腎・泌尿器疾患、呼吸器疾患、皮膚・結合組織疾患、骨・関節疾

患、聴覚・平衡機能疾患、視覚疾患)

69

血液疾患

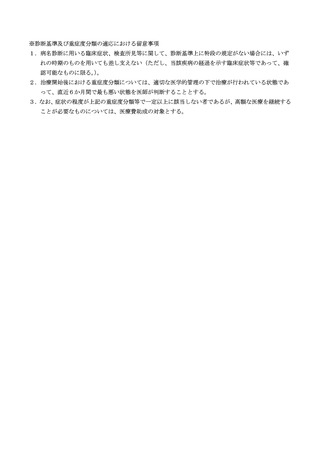

■必須項目

質問

「指定難病の要件について」を踏まえたチェック項目

発病の機構が明らかでない

1

該当,非該当

原因が不明又は病態が未解明な疾病である(原因遺伝子などが判明している場合であっても病態の解明が不十分な場合は左記に該当するものとする)。

該当

『外傷や薬剤の作用など、特定の外的要因によって疾病が発症することが明確であり、当該要因を回避・予防することにより発症させないことが可能』ではない。

該当

備考

(「指定難病の検討について」の6ページ参

照)

ウイルス等の感染が原因となって発症する疾病ではない。

※ただし、一般的に知られた感染症状と異なる発症形態を示し、症状が出現する機序が未解明なものなどについては、個別に検討を行う

何らかの疾病(原疾患)によって引き起こされることが明らかな二次性の疾病ではない。

他の施策体系が樹立されていない

2

(「指定難病の検討について」の7~9ページ

参照)

該当

該当

厚生労働省において難病法以外の法律等を基に調査研究等の施策が講じられている疾病(がんや精神疾患、感染症、アレルギー疾患などがこれに当たる)ではない。

※ただし、横断的に疾病の症状や病態の一部に着目した施策が体系的に講じられていたとしても、疾病を単位とした施策が講じられていない場合は、他の施策体系が樹

立しているものとして一律には取り扱わず、個別に検討する。(例えば、小児慢性特定疾病対策の対象疾病は、小児期に限って施策が行われており、疾病を単位とし

該当

て、その患者の一生涯について施策が行われているものではないことから、他の施策体系が樹立しているものとして一律に取り扱うことは行わず、個別に検討する。 )

以下のいずれかの場合に該当するものを対象とする。

①対症療法や症状の進行を遅らせる場合を含めて治療方法が全くない。

治療方法が確立していない

3

(「指定難病の検討について」の10ページ参

照)

②対症療法や症状の進行を遅らせる治療方法はあるが、根治のための治療方法はない。

③一部の患者で寛解状態を得られることはあるが、生涯にわたり、継続的な治療が必要である。

該当

ただし、根治のための治療方法がなく、継続的な治療が必要な疾病であっても、一般と同等の社会生活を送ることが可能である場合には、該当しないものとする。

※治療を終了することが可能となる標準的な治療方法が存在する場合には、該当しないものとするが、臓器移植を含む移植医療については、機会が限定的であることか

ら現時点では根治のための治療方法には含めないこととする。

⾧期の療養を必要とする

疾病に起因する症状が⾧期にわたって継続する場合であり、基本的には発症してから治癒することなく生涯にわたり症状が持続又は潜在する

該当

『ある一定の期間のみ症状が出現し、その期間が終了した後は症状が出現しないもの(急性疾患等)』ではない

該当

『症状が総じて療養を必要としない程度にとどまり、生活面への支障が生じない疾病』ではない

該当

4 (「指定難病の検討について」の11~12ページ

参照)

『軽症者の多い疾病』ではない

(<重症度分類>を用いた場合、対象となる患者のおおよその割合(%)を自由記載欄に記載のこと)

患者数が本邦において一定の人数(注)に達し

5

該当

「一定の人数」として規定している「おおむね人口の千分の一(0.1%)程度に相当する数」に達しない。

ない

※指定難病検討委員会で議論を行う時点で入手可能な直近の情報に基づいて計算する。

(「指定難病の検討について」の13ページ参

該当

照)

客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が

6

確立している

①血液等の検体検査、画像検査、遺伝子解析検査、生理学的検査、病理検査等の結果とともに、視診、聴診、打診、触診等の理学的所見も、客観的な指標である。

②「一定の基準」とは、以下に該当するものとする。

ⅰ.関連学会等(国際的な専門家の会合を含む。)による承認を受けた基準や、すでに国際的に使用されている基準等、専門家間で一定の合意が得られているもの。

(「指定難病の検討について」の14~15ペー

該当

ⅱ.ⅰには該当しないものの、専門家の間で一定の共通認識があり、客観的な指標により診断されることが明らかなもので、ⅰの合意を得ることを目指しているなど

ジ参照)

ⅰに相当すると 認められるもの。

上記6の診断基準は関係学会においてすでに承

7

認されている

疾病の周知の観点から、原則として、日本医学会分科会の承認を得た疾病を検討対象とし、関係する学会に広く承認を得ている。

(承認を得られている場合は、学会名をご記載く 主に小児期に発症する疾病の診断基準及び重症度分類等について、移行期医療を進める観点からも、成人の診療に関わる診療科の関連学会の承認を得ている。

学会名:日本小児血液がん学会

該当

承認日:2021年5月28日

ださい)

診断基準の検討に当たっては、以下の事項に留意する

該当、非該当

1 必要な検査を列挙し、満たすべき検査値などについても具体的に記載すること。

該当

2 複数の検査や症状の組合せを必要とする場合は、一義的な解釈となるようにすること。

該当

3 診断基準の中に不全型、疑い例等が含まれる場合については、それぞれの定義を明確にし、医学的に治療を開始することが妥当と判断されるものが認定されるようにすること。

該当

重症度分類等の検討に当たっては、以下の事項に留意する

該当、非該当

1 「日常生活又は社会生活に支障がある者」という考え方を、疾病の特性に応じて、医学的な観点から反映させて定めること。

該当

2 治癒することが見込まれないが、継続的な治療により症状の改善が期待できる疾病については、その治療方法や治療効果を勘案して、重症度を設定すること。

該当

3 疾病ごとに作成されている重症度分類等がある場合は、原則として当該分類等を用いること。

該当

疾病ごとに作成されている重症度分類等では

日常生活若しくは社会生活への支障の

4

自由記載による回答(必要な場合)

該当

臓器領域等ごとに作成されている重症度分類等を、疾病の特性に応じて用いる。

程度が明らかではない場合、又は、

重症度分類等がない場合は、

以下のような対応を検討する。

段階的な重症度分類等の定めはないが、診断基準自体が概ね日常生活又は社会生活への支障の程度を表しているような疾病については、当該診断基準を重症度分類等と

して用いる。

該当

重症度分類は関係学会においてすでに承認され

5

自由記載による回答(必要な場合)

ている

疾病の周知の観点から、原則と して、日本医学会分科会の承認を得た疾病を検討対象とし、関係する学会に広く承認を得ている。

(承認を得られている場合は、学会名をご記載く 主に小児期に発症する疾病の診断基準及び重症度分類等について、移行期医療を進める観点からも、成人の診療に関わる診療科の関連学会の承認を得ている。

学会名:日本小児血液がん学会

該当

承認日:2023年3月24日

ださい)

■参考項目

質問

該当、非該当

1 これまでに指定難病検討委員会で検討された疾病又は類縁疾病か

2

3

該当

過去に本委員会で指定難病の要件を満たしていないと判断された疾病については、満たしていないとされた要件に対する新たな知見がある。

(具体的な情報について、ご記載ください)

ICD10(もしくは11)またOrphanet(オーファネット)における

該当

該当

表記名およびコード

4 既に指定難病に指定されている疾病の類縁疾病か

該当

5 指定難病には指定されていない疾病で類縁疾病はあるか

該当

6 本症および類縁疾病を対象とする研究班や研究グループは他に存在するか

該当

7 小児慢性特定疾病に指定されているか

該当

8 患者数の推計が100人未満の場合、成人の患者数の推計

9

10

自由記載による回答(必要な場合)

重症度分類が日本小児血液がん学会で承認され、

対象者の割合が10%未満と明確になった。

サラセミア ICD10: D569

日本PNH研究会 溶血性貧血部会

特発性造血障害研究班

不明

医療費助成を受けるために必須だが、保険適応外の特殊な検査が含まれるか

ヘモグロビン分画測定、グロビン遺伝子検査

(もしあれば、検査名をご記載下さい)

次のうち、どの疾患群に該当するか(神経・筋疾患、代謝疾患、染色体・遺伝子異常、免疫疾患、循環器疾患、消化器疾患、内分泌疾患、血液疾患、腎・泌尿器疾患、呼吸器疾患、皮膚・結合組織疾患、骨・関節疾

患、聴覚・平衡機能疾患、視覚疾患)

69

血液疾患