よむ、つかう、まなぶ。

資料4-1 厚生労働省 御提出資料 (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html |

| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

濫用等のおそれのある医薬品の販売について

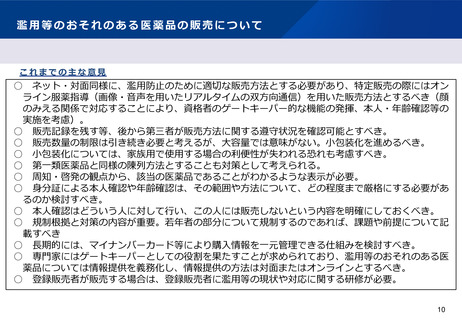

これまでの主な意見

○ ネット・対面同様に、濫用防止のために適切な販売方法とする必要があり、特定販売の際にはオン

ライン服薬指導(画像・音声を用いたリアルタイムの双方向通信)を用いた販売方法とするべき(顔

のみえる関係で対応することにより、資格者のゲートキーパー的な機能の発揮、本人・年齢確認等の

実施を考慮)。

○ 販売記録を残す等、後から第三者が販売方法に関する遵守状況を確認可能とすべき。

○ 販売数量の制限は引き続き必要と考えるが、大容量では意味がない。小包装化を進めるべき。

○ 小包装化については、家族用で使用する場合の利便性が失われる恐れも考慮すべき。

○ 第一類医薬品と同様の陳列方法とすることも対策として考えられる。

○ 周知・啓発の観点から、該当の医薬品であることがわかるような表示が必要。

○ 身分証による本人確認や年齢確認は、その範囲や方法について、どの程度まで厳格にする必要があ

るのか検討すべき。

○ 本人確認はどういう人に対して行い、この人には販売しないという内容を明確にしておくべき。

○ 規制根拠と対策の内容が重要。若年者の部分について規制するのであれば、課題や前提について記

載すべき

○ 長期的には、マイナンバーカード等により購入情報を一元管理できる仕組みを検討すべき。

○ 専門家にはゲートキーパーとしての役割を果たすことが求められており、濫用等のおそれのある医

薬品については情報提供を義務化し、情報提供の方法は対面またはオンラインとするべき。

○ 登録販売者が販売する場合は、登録販売者に濫用等の現状や対応に関する研修が必要。

10

これまでの主な意見

○ ネット・対面同様に、濫用防止のために適切な販売方法とする必要があり、特定販売の際にはオン

ライン服薬指導(画像・音声を用いたリアルタイムの双方向通信)を用いた販売方法とするべき(顔

のみえる関係で対応することにより、資格者のゲートキーパー的な機能の発揮、本人・年齢確認等の

実施を考慮)。

○ 販売記録を残す等、後から第三者が販売方法に関する遵守状況を確認可能とすべき。

○ 販売数量の制限は引き続き必要と考えるが、大容量では意味がない。小包装化を進めるべき。

○ 小包装化については、家族用で使用する場合の利便性が失われる恐れも考慮すべき。

○ 第一類医薬品と同様の陳列方法とすることも対策として考えられる。

○ 周知・啓発の観点から、該当の医薬品であることがわかるような表示が必要。

○ 身分証による本人確認や年齢確認は、その範囲や方法について、どの程度まで厳格にする必要があ

るのか検討すべき。

○ 本人確認はどういう人に対して行い、この人には販売しないという内容を明確にしておくべき。

○ 規制根拠と対策の内容が重要。若年者の部分について規制するのであれば、課題や前提について記

載すべき

○ 長期的には、マイナンバーカード等により購入情報を一元管理できる仕組みを検討すべき。

○ 専門家にはゲートキーパーとしての役割を果たすことが求められており、濫用等のおそれのある医

薬品については情報提供を義務化し、情報提供の方法は対面またはオンラインとするべき。

○ 登録販売者が販売する場合は、登録販売者に濫用等の現状や対応に関する研修が必要。

10