よむ、つかう、まなぶ。

参考資料2 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第二次、第三次)の補遺(令和5年6月8日 総合科学技術・イノベ-ション会議) (42 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00001.html |

| 出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第53回 8/31)《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

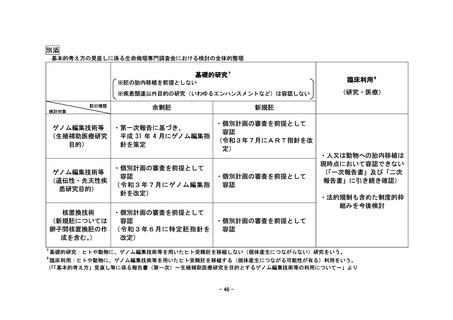

に基づいて、第二次報告では、余剰胚を用いた基礎的研究等について一定の要

件が確保されることを個別の研究計画において適切に確認することを前提に

容認することとした。

同見解を踏まえ、文部科学省及び厚生労働省において「ヒト受精胚にゲノム

編集技術等を用いる研究に関する倫理指針」

(平成 31 年4月文部科学省・厚労

労働省告示第3号)及び「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する

倫理指針」

(平成 22 年 12 月文部科学省・厚生労働省告示第2号)

(以下「AR

T指針」という。)の見直しに関する検討が行われ、調査会等での議論を経て、

令和3年7月に両指針が改正された。両指針においては、ヒト受精胚等にゲノ

ム編集技術等を用いる研究におけるヒト受精胚の取扱い等が指針上の要件を

満たすことについて、研究機関の倫理審査委員会における審査及び国における

確認を経て、当該研究の実施が可能となった。なお、両指針において、研究に

用いたヒト受精胚の人又は動物の胎内への移植は禁止されている。

さらに、当該研究を目的として新たにヒト受精胚を作成する場合(以下「研

究用新規胚を作成」という。)についても検討され、科学的合理性及び社会的

妥当性が認められる研究課題は一定程度想定される一方、倫理的観点から慎重

な意見もみられることから、引き続き検討していくこととされた。

こうした経緯を踏まえ、ゲノム編集技術等を用いた遺伝性・先天性疾患に関

する基礎的研究のうち研究用新規胚を作成して行うものの科学的合理性及び

社会的妥当性について、更なる検討を行った。

(1)科学的合理性について

①

ヒアリング、議論等の主な内容

当該研究を必要とする具体的な研究例として、異数性レスキュー機構の解

明、X染色体不活化機構の解明、インプリンティング疾患発症機構の解明が

挙げられた。これらに関しては、胚発生初期における発症に関わる遺伝子発

現の制御メカニズムに関する研究が求められるなど、病態解明等に資する研

究の実施に当たって、研究用新規胚を用いる必要性について意見があった。

さらに、研究用新規胚の作成の必要性を裏付ける根拠として、ヒトとマウ

スの初期胚発生における遺伝子の果たす役割の違いや、受精、卵活性化、配

偶子のエピゲノム初期化メカニズム等、ヒト胚発生の機序の解明も求められ

ていることから、動物胚では代替することができないとの意見があった。ま

た、受精直後のヒト胚では遺伝子や細胞等の多様で特有の変化が生じるとさ

れており、こうした変化の観察やゲノム編集等を行う研究を通じて得られる

知見が疾患研究においては重要であるが、こうした観察や研究の対象は既に

一定程度卵割の進んだ状態の余剰胚では代替することが困難であることか

ら、研究用新規胚の作成が必要であるとの意見があった。

②

検討内容を踏まえた考察

以上の検討を踏まえると、ゲノム編集技術等を用いた遺伝性・先天性疾患

に関する基礎的研究には、研究用新規胚を作成して行う科学的合理性が認め

られる。

- 41 -

件が確保されることを個別の研究計画において適切に確認することを前提に

容認することとした。

同見解を踏まえ、文部科学省及び厚生労働省において「ヒト受精胚にゲノム

編集技術等を用いる研究に関する倫理指針」

(平成 31 年4月文部科学省・厚労

労働省告示第3号)及び「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する

倫理指針」

(平成 22 年 12 月文部科学省・厚生労働省告示第2号)

(以下「AR

T指針」という。)の見直しに関する検討が行われ、調査会等での議論を経て、

令和3年7月に両指針が改正された。両指針においては、ヒト受精胚等にゲノ

ム編集技術等を用いる研究におけるヒト受精胚の取扱い等が指針上の要件を

満たすことについて、研究機関の倫理審査委員会における審査及び国における

確認を経て、当該研究の実施が可能となった。なお、両指針において、研究に

用いたヒト受精胚の人又は動物の胎内への移植は禁止されている。

さらに、当該研究を目的として新たにヒト受精胚を作成する場合(以下「研

究用新規胚を作成」という。)についても検討され、科学的合理性及び社会的

妥当性が認められる研究課題は一定程度想定される一方、倫理的観点から慎重

な意見もみられることから、引き続き検討していくこととされた。

こうした経緯を踏まえ、ゲノム編集技術等を用いた遺伝性・先天性疾患に関

する基礎的研究のうち研究用新規胚を作成して行うものの科学的合理性及び

社会的妥当性について、更なる検討を行った。

(1)科学的合理性について

①

ヒアリング、議論等の主な内容

当該研究を必要とする具体的な研究例として、異数性レスキュー機構の解

明、X染色体不活化機構の解明、インプリンティング疾患発症機構の解明が

挙げられた。これらに関しては、胚発生初期における発症に関わる遺伝子発

現の制御メカニズムに関する研究が求められるなど、病態解明等に資する研

究の実施に当たって、研究用新規胚を用いる必要性について意見があった。

さらに、研究用新規胚の作成の必要性を裏付ける根拠として、ヒトとマウ

スの初期胚発生における遺伝子の果たす役割の違いや、受精、卵活性化、配

偶子のエピゲノム初期化メカニズム等、ヒト胚発生の機序の解明も求められ

ていることから、動物胚では代替することができないとの意見があった。ま

た、受精直後のヒト胚では遺伝子や細胞等の多様で特有の変化が生じるとさ

れており、こうした変化の観察やゲノム編集等を行う研究を通じて得られる

知見が疾患研究においては重要であるが、こうした観察や研究の対象は既に

一定程度卵割の進んだ状態の余剰胚では代替することが困難であることか

ら、研究用新規胚の作成が必要であるとの意見があった。

②

検討内容を踏まえた考察

以上の検討を踏まえると、ゲノム編集技術等を用いた遺伝性・先天性疾患

に関する基礎的研究には、研究用新規胚を作成して行う科学的合理性が認め

られる。

- 41 -