よむ、つかう、まなぶ。

参考資料2 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第二次、第三次)の補遺(令和5年6月8日 総合科学技術・イノベ-ション会議) (41 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00001.html |

| 出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第53回 8/31)《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

価値の認識と合意を基礎とした社会規範に係るものであることを踏まえ、検討

内容の発信、議論の場の確保及び意見の聴取といった、国民的な議論の確保に

係る取組を継続して行うことが必要である。

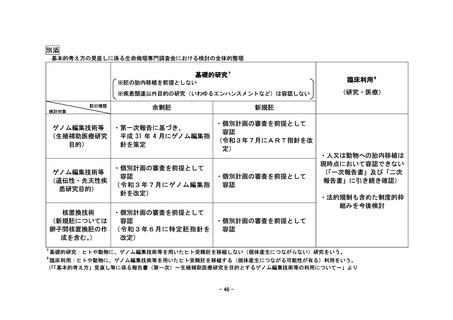

Ⅱ.本報告における検討及び考察

第二次報告において引き続き検討するとされた事項のうち、本報告では、ゲ

ノム編集技術等を用いた遺伝性・先天性疾患に関する基礎的研究 15及び核置換

技術を用いたミトコンドリア病に関する基礎的研究のうち新たにヒト受精胚

を作成して行うもの 16の容認の可否に係る検討について報告する。

上記の検討に当たっては、基本的考え方の検討手法を踏襲して、当該研究の

科学的合理性及び社会的妥当性の確認を行うこととした。すなわち、当該研究

が既にある科学的知見に照らして、実施すべき合理的な理由が存在するかどう

かについて、具体的対象疾患の例示、ヒト胚を用いるべき必要性(動物胚での

代替不可能性)及び研究目的で新規に胚を作成するべき必要性(余剰胚 17での

代替不可能性)のそれぞれが認められるか、また、社会的妥当性の確認につい

ては、当該研究が対象とする疾患の病態解明や治療法開発への社会的に正当な

期待があるかどうかに加えて、卵子提供者への配慮、海外での研究状況及び国

民的議論の観点に留意することとした。

上記の諸点を念頭に置いて、研究者、人文社会科学や倫理学の専門家、患者

会等の多様な関係者に対するヒアリングを行い、その内容を踏まえて検討及び

考察を行った。

1.ゲノム編集技術等を用いた遺伝性・先天性疾患に関する基礎的研究のうち

研究用新規胚を作成して行うもの

基本的考え方においては、先天性の難病に関してヒト受精胚の作成及び利用

を行う研究について検討され、その時点では、当該研究を行う具体的な必要性

が認められないとされた。その後、ゲノム編集技術等の進歩等に伴い、当該研

究の必要性に関する状況の変化を踏まえて改めて検討を行った。こうした検討

15

遺伝性・先天性疾患に関する基礎的研究とは、第二次報告と同様、ゲノム編集技術等を用

いる「遺伝性又は先天性疾患の病態解明及び治療法(予防法)の開発に資する研究」のこ

とをいう。また、当該研究は、第二次報告における考え方と同様、疾患とは必ずしも関連

しない目的の研究は容認しないとの考え方を前提とした上で、病態解明と治療法開発を基

礎的研究の段階から厳密に区別することは困難であること、また、ゲノム編集技術がまだ

確立された技術ではないことを踏まえ、編集効率や正確性を向上させるための研究にも科

学的合理性が認められるものと考えられる。

16

第二次報告においては、研究材料として使用するために新たに受精により作成されたヒ

ト受精胚を「研究用新規作成胚」と表記している。

17

不妊治療のために作られた体外受精卵であって、当該目的で胎内に移植しないことが決

定したもののことをいう。

- 40 -

内容の発信、議論の場の確保及び意見の聴取といった、国民的な議論の確保に

係る取組を継続して行うことが必要である。

Ⅱ.本報告における検討及び考察

第二次報告において引き続き検討するとされた事項のうち、本報告では、ゲ

ノム編集技術等を用いた遺伝性・先天性疾患に関する基礎的研究 15及び核置換

技術を用いたミトコンドリア病に関する基礎的研究のうち新たにヒト受精胚

を作成して行うもの 16の容認の可否に係る検討について報告する。

上記の検討に当たっては、基本的考え方の検討手法を踏襲して、当該研究の

科学的合理性及び社会的妥当性の確認を行うこととした。すなわち、当該研究

が既にある科学的知見に照らして、実施すべき合理的な理由が存在するかどう

かについて、具体的対象疾患の例示、ヒト胚を用いるべき必要性(動物胚での

代替不可能性)及び研究目的で新規に胚を作成するべき必要性(余剰胚 17での

代替不可能性)のそれぞれが認められるか、また、社会的妥当性の確認につい

ては、当該研究が対象とする疾患の病態解明や治療法開発への社会的に正当な

期待があるかどうかに加えて、卵子提供者への配慮、海外での研究状況及び国

民的議論の観点に留意することとした。

上記の諸点を念頭に置いて、研究者、人文社会科学や倫理学の専門家、患者

会等の多様な関係者に対するヒアリングを行い、その内容を踏まえて検討及び

考察を行った。

1.ゲノム編集技術等を用いた遺伝性・先天性疾患に関する基礎的研究のうち

研究用新規胚を作成して行うもの

基本的考え方においては、先天性の難病に関してヒト受精胚の作成及び利用

を行う研究について検討され、その時点では、当該研究を行う具体的な必要性

が認められないとされた。その後、ゲノム編集技術等の進歩等に伴い、当該研

究の必要性に関する状況の変化を踏まえて改めて検討を行った。こうした検討

15

遺伝性・先天性疾患に関する基礎的研究とは、第二次報告と同様、ゲノム編集技術等を用

いる「遺伝性又は先天性疾患の病態解明及び治療法(予防法)の開発に資する研究」のこ

とをいう。また、当該研究は、第二次報告における考え方と同様、疾患とは必ずしも関連

しない目的の研究は容認しないとの考え方を前提とした上で、病態解明と治療法開発を基

礎的研究の段階から厳密に区別することは困難であること、また、ゲノム編集技術がまだ

確立された技術ではないことを踏まえ、編集効率や正確性を向上させるための研究にも科

学的合理性が認められるものと考えられる。

16

第二次報告においては、研究材料として使用するために新たに受精により作成されたヒ

ト受精胚を「研究用新規作成胚」と表記している。

17

不妊治療のために作られた体外受精卵であって、当該目的で胎内に移植しないことが決

定したもののことをいう。

- 40 -