よむ、つかう、まなぶ。

参考資料2 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第二次、第三次)の補遺(令和5年6月8日 総合科学技術・イノベ-ション会議) (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00001.html |

| 出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第53回 8/31)《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

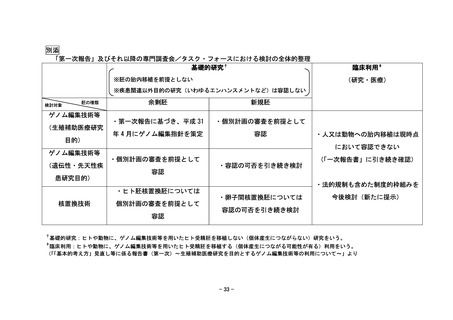

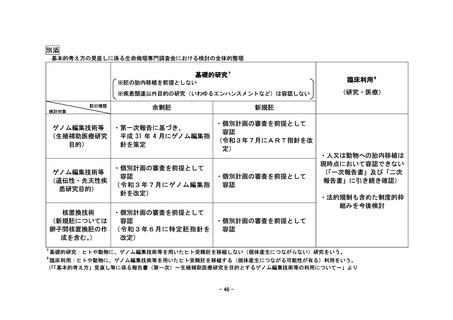

順守と研究の推進の両立が可能となるよう、「基本的考え方」の見直しも含め

検討を行い、その検討結果を受け、関係省庁においてヒト受精胚への応用に対

応するため所要の「指針」等の検討を促すということを検討方針とした。

この検討方針の下、生命倫理専門調査会はその下に設置したタスク・フォー

スの集中的な検討に基づき、パブリックコメントも経た上で、平成 30 年に、

「『ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方』見直し等に係る報告(第一次)」

(平

成 30 年 3 月 29 日 CSTI 決定。以下、「第一次報告」という。)を取りまとめ、

それにおいて、「生殖補助医療研究」を目的とした「余剰胚」へのゲノム編集

技術等を用いる基礎的研究に係る「指針」の策定を行うこと、また、専門調査

会及びタスク・フォースにおいては、医療提供として行われる臨床利用を直接

の検討対象としてはいないが、研究及び医療提供として行われる臨床利用(ゲ

ノム編集技術等を用いたヒト受精胚を人又は動物の胎内に移植すること)は、

現時点では倫理面、安全面での課題があることから容認できないとの見解を示

した。

○ 「第一次報告」以降も、生命倫理専門調査会及びタスク・フォースにおいて、

ゲノム編集技術等や生命倫理の専門家及び難病当事者を含む有識者から意見

聴取を行いつつ、科学的合理性及び社会的妥当性の双方の観点から、ヒト受

精胚へのゲノム編集技術等を用いた遺伝性・先天性疾患注 1研究を目的とする

基礎的研究、研究用新規作成胚を用いた基礎的研究、ヒト受精胚への核置換

技術を用いた基礎的研究についての検討をさらに重ねた。

○ また、昨年 11 月には、中国においてゲノム編集技術を用いた受精胚を人の胎

内に移植し双子が誕生したことが公表され、年明けにはこれが事実であるこ

とが中国政府により確認されており、この現状も踏まえた議論が必要となっ

ていると認識する。

○このような状況の下、タスク・フォースの検討の結果及び同内容に対して実施

したパブリックコメントを受けた生命倫理専門調査会の結論として、臨床利

用を伴わない基礎的研究としてのヒト受精胚にゲノム編集技術等を用いる研

究に関する考え方については、以下のように整理される。

注1

「第一次報告」において「難病等遺伝性疾患研究」及び「疾患(がん等)研究」としていた

疾患分類を改めて整理し、遺伝的要因により発症するがん等も含め「遺伝性・先天性疾患」

とすることとした。したがって、初期胚より発生段階の進んだ体細胞等における遺伝子発現

異常に起因することが分かっている疾患(体細胞変異によるがん等)等は対象疾患から除か

れる。

-9-

検討を行い、その検討結果を受け、関係省庁においてヒト受精胚への応用に対

応するため所要の「指針」等の検討を促すということを検討方針とした。

この検討方針の下、生命倫理専門調査会はその下に設置したタスク・フォー

スの集中的な検討に基づき、パブリックコメントも経た上で、平成 30 年に、

「『ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方』見直し等に係る報告(第一次)」

(平

成 30 年 3 月 29 日 CSTI 決定。以下、「第一次報告」という。)を取りまとめ、

それにおいて、「生殖補助医療研究」を目的とした「余剰胚」へのゲノム編集

技術等を用いる基礎的研究に係る「指針」の策定を行うこと、また、専門調査

会及びタスク・フォースにおいては、医療提供として行われる臨床利用を直接

の検討対象としてはいないが、研究及び医療提供として行われる臨床利用(ゲ

ノム編集技術等を用いたヒト受精胚を人又は動物の胎内に移植すること)は、

現時点では倫理面、安全面での課題があることから容認できないとの見解を示

した。

○ 「第一次報告」以降も、生命倫理専門調査会及びタスク・フォースにおいて、

ゲノム編集技術等や生命倫理の専門家及び難病当事者を含む有識者から意見

聴取を行いつつ、科学的合理性及び社会的妥当性の双方の観点から、ヒト受

精胚へのゲノム編集技術等を用いた遺伝性・先天性疾患注 1研究を目的とする

基礎的研究、研究用新規作成胚を用いた基礎的研究、ヒト受精胚への核置換

技術を用いた基礎的研究についての検討をさらに重ねた。

○ また、昨年 11 月には、中国においてゲノム編集技術を用いた受精胚を人の胎

内に移植し双子が誕生したことが公表され、年明けにはこれが事実であるこ

とが中国政府により確認されており、この現状も踏まえた議論が必要となっ

ていると認識する。

○このような状況の下、タスク・フォースの検討の結果及び同内容に対して実施

したパブリックコメントを受けた生命倫理専門調査会の結論として、臨床利

用を伴わない基礎的研究としてのヒト受精胚にゲノム編集技術等を用いる研

究に関する考え方については、以下のように整理される。

注1

「第一次報告」において「難病等遺伝性疾患研究」及び「疾患(がん等)研究」としていた

疾患分類を改めて整理し、遺伝的要因により発症するがん等も含め「遺伝性・先天性疾患」

とすることとした。したがって、初期胚より発生段階の進んだ体細胞等における遺伝子発現

異常に起因することが分かっている疾患(体細胞変異によるがん等)等は対象疾患から除か

れる。

-9-