よむ、つかう、まなぶ。

参考資料2 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第二次、第三次)の補遺(令和5年6月8日 総合科学技術・イノベ-ション会議) (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00001.html |

| 出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第53回 8/31)《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

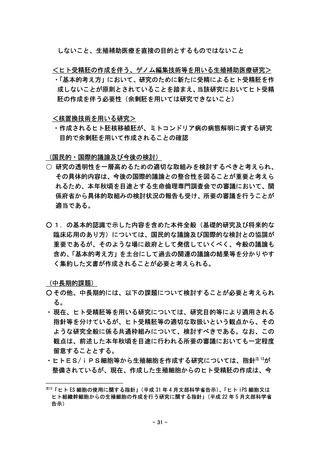

このため、

「研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等を用いた遺伝性・先

天性疾患研究」及び「(余剰胚及び新規胚に対して)核置換技術を用いたミトコ

ンドリア病研究」において、対照群としてこれらの技術を用いない胚を用いる必

要がある場合には、これら技術を用いる研究に付随する限りにおいて容認し、ヒ

ト受精胚の提供に係る手続きや研究計画の確認について関係指針を準用する

(同一研究計画として扱う)こととする。

3.受精胚核置換について

第二次報告及び第三次報告では、核置換技術を用いたミトコンドリア病研究

を検討したが、このうち、受精胚核置換については、

「受精胚(1細胞期)から

核を取り出し、その核を、他の核を除いた受精胚に移植する技術。

」と記載して

いる。

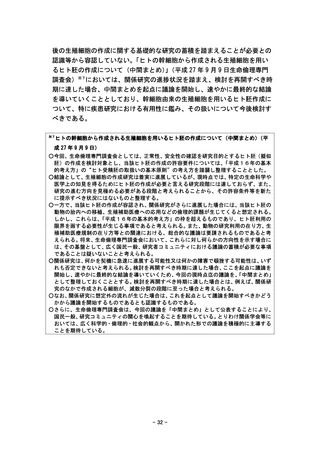

第三次報告において、新規胚を用いた受精胚核置換が容認されたことを踏ま

えて、現在、特定胚の取扱いに関する指針(平成 31 年文部科学省告示第 31 号)

の改正について検討が行われているが、1 細胞期の受精胚はすぐに卵割を開始す

るため、非常に短い時間しか存在せず、受精胚から取り出した核を、核を除いた

ヒトの未受精卵及び卵割期のヒト受精胚を分割した胚に移植しても同様に研究

を行うことが可能であること、第三次報告において新規胚を作成して行う核置

換及び未受精卵同士の核置換が容認されたことにより、核置換研究において未

受精卵の入手が可能となることから、これらを除核卵として用いることを可能

とすることとしてはどうかとの提案があった。

この提案について、調査会において検討を行ったところ、研究材料の確保につ

ながるとともに、研究のための新規胚の作成を減らすことも期待されることを

踏まえ、科学的合理性や社会的妥当性が認められるものと判断された。また、移

植する核についても、1 細胞期の受精胚だけでなく、胚性細胞から取り出した核

を用いることも可能であることを明確に示すべきではないかとの指摘があり、

併せて記載することとした。

以上を踏まえ、第二次報告及び第三次報告の受精胚核置換について、

「受精胚

(1細胞期)から核を取り出し、その核を、他の核を除いた受精胚に移植する技

術。」を「受精胚(1細胞期)又は受精胚の胚性細胞(胚から採取された細胞又

は当該細胞の分裂により生ずる細胞であって、胚でないものをいう。)から核を

取り出し、その核を、核を除いた他の受精胚、未受精卵又は卵割期の受精胚を分

割した胚に移植する技術。」とする。

-2-

「研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等を用いた遺伝性・先

天性疾患研究」及び「(余剰胚及び新規胚に対して)核置換技術を用いたミトコ

ンドリア病研究」において、対照群としてこれらの技術を用いない胚を用いる必

要がある場合には、これら技術を用いる研究に付随する限りにおいて容認し、ヒ

ト受精胚の提供に係る手続きや研究計画の確認について関係指針を準用する

(同一研究計画として扱う)こととする。

3.受精胚核置換について

第二次報告及び第三次報告では、核置換技術を用いたミトコンドリア病研究

を検討したが、このうち、受精胚核置換については、

「受精胚(1細胞期)から

核を取り出し、その核を、他の核を除いた受精胚に移植する技術。

」と記載して

いる。

第三次報告において、新規胚を用いた受精胚核置換が容認されたことを踏ま

えて、現在、特定胚の取扱いに関する指針(平成 31 年文部科学省告示第 31 号)

の改正について検討が行われているが、1 細胞期の受精胚はすぐに卵割を開始す

るため、非常に短い時間しか存在せず、受精胚から取り出した核を、核を除いた

ヒトの未受精卵及び卵割期のヒト受精胚を分割した胚に移植しても同様に研究

を行うことが可能であること、第三次報告において新規胚を作成して行う核置

換及び未受精卵同士の核置換が容認されたことにより、核置換研究において未

受精卵の入手が可能となることから、これらを除核卵として用いることを可能

とすることとしてはどうかとの提案があった。

この提案について、調査会において検討を行ったところ、研究材料の確保につ

ながるとともに、研究のための新規胚の作成を減らすことも期待されることを

踏まえ、科学的合理性や社会的妥当性が認められるものと判断された。また、移

植する核についても、1 細胞期の受精胚だけでなく、胚性細胞から取り出した核

を用いることも可能であることを明確に示すべきではないかとの指摘があり、

併せて記載することとした。

以上を踏まえ、第二次報告及び第三次報告の受精胚核置換について、

「受精胚

(1細胞期)から核を取り出し、その核を、他の核を除いた受精胚に移植する技

術。」を「受精胚(1細胞期)又は受精胚の胚性細胞(胚から採取された細胞又

は当該細胞の分裂により生ずる細胞であって、胚でないものをいう。)から核を

取り出し、その核を、核を除いた他の受精胚、未受精卵又は卵割期の受精胚を分

割した胚に移植する技術。」とする。

-2-