よむ、つかう、まなぶ。

ヒアリング資料4 特定非営利活動法人 日本高次脳機能障害友の会 (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html |

| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)

1.高次脳機能障害者の障害特性を考慮した支援体制の見直しについて

(4)就労中の就労支援サービスの併用について

【視点1・2】

【意見・提案を行う背景、論拠】

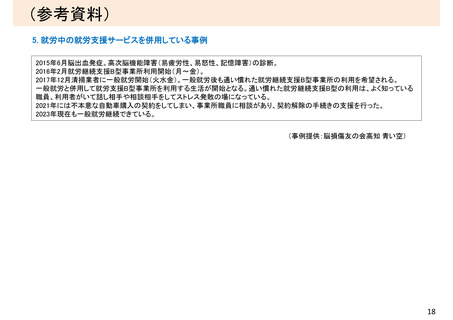

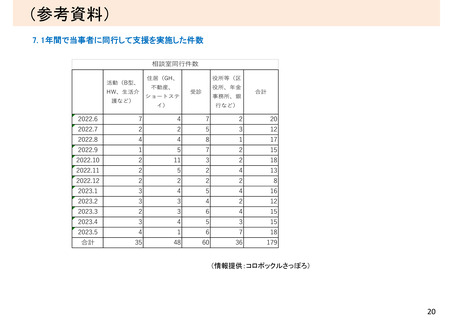

就労中の就労支援サービスの併用については、市町村による個別の必要性等の判断に基づいて、例外的・一時的に一般就労中の

利用が認められているケースがある状況である。一般就労前から通い慣れた就労支援系サービスを一般就労日以外に利用できるこ

とにより、生活リズム等の維持や生活支援(相談)が提供されるため、高次脳機能障害者にとっては、多様な働き方や安定した職業生

活、地域生活の安定につながっている(参考資料5)。

高次脳機能障害者は易疲労性(脳疲労)等を伴う者が多く、易疲労性が長く残存する場合が珍しくない。一般就労と併用した就労系

障害福祉サービスの一時的な利用は、復職等を行う高次脳機能障害者にとって有効な支援となっている。

【意見・提案の内容】

高次脳機能障害者における就労中の就労支援サービスの利用は職業生活や地域生活安定に有用であり、例外的ではなく、原則的

に利用を認めることをご検討いただきたい。また、一般就労と就労系障害福祉サービスの併用可能な期間は、企業等で就労開始時に

は3-6ヶ月、休職中の利用は、休職期間中でかつ2年を上限といったような一律の期間設定をするのではなく、例えば、産業医や主治

医等の意見を反映させて適宜調整する等、症状が長期にわたり残存することが少なくない高次脳機能障害の障害特性に対しても配

慮のある就労方法が選択できるようご検討いただきたい。

8

1.高次脳機能障害者の障害特性を考慮した支援体制の見直しについて

(4)就労中の就労支援サービスの併用について

【視点1・2】

【意見・提案を行う背景、論拠】

就労中の就労支援サービスの併用については、市町村による個別の必要性等の判断に基づいて、例外的・一時的に一般就労中の

利用が認められているケースがある状況である。一般就労前から通い慣れた就労支援系サービスを一般就労日以外に利用できるこ

とにより、生活リズム等の維持や生活支援(相談)が提供されるため、高次脳機能障害者にとっては、多様な働き方や安定した職業生

活、地域生活の安定につながっている(参考資料5)。

高次脳機能障害者は易疲労性(脳疲労)等を伴う者が多く、易疲労性が長く残存する場合が珍しくない。一般就労と併用した就労系

障害福祉サービスの一時的な利用は、復職等を行う高次脳機能障害者にとって有効な支援となっている。

【意見・提案の内容】

高次脳機能障害者における就労中の就労支援サービスの利用は職業生活や地域生活安定に有用であり、例外的ではなく、原則的

に利用を認めることをご検討いただきたい。また、一般就労と就労系障害福祉サービスの併用可能な期間は、企業等で就労開始時に

は3-6ヶ月、休職中の利用は、休職期間中でかつ2年を上限といったような一律の期間設定をするのではなく、例えば、産業医や主治

医等の意見を反映させて適宜調整する等、症状が長期にわたり残存することが少なくない高次脳機能障害の障害特性に対しても配

慮のある就労方法が選択できるようご検討いただきたい。

8