よむ、つかう、まなぶ。

ヒアリング資料4 特定非営利活動法人 日本高次脳機能障害友の会 (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html |

| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)

1.高次脳機能障害者の障害特性を考慮した支援体制の見直しについて

(2) 高次脳機能障害(特に社会的行動障害)が重度の方を重度者として定量化できる基準の見直しについて

【視点1・2】

【意見・提案を行う背景、論拠】

高次脳機能障害者の中には、特に、社会的行動障害などが要因となり家族との関係性がうまくいかず、家族と疎遠になるケースが

ある。そのような場合は、共同生活援助の利用が必要となるケースが多い一方で、他害行為による他者とのトラブルや、行動の抑制

が難しいなどの高次脳機能障害特有の障害の影響により、共同生活援助下でのルールが守れない等の理由から利用を断られるケー

スが存在する。

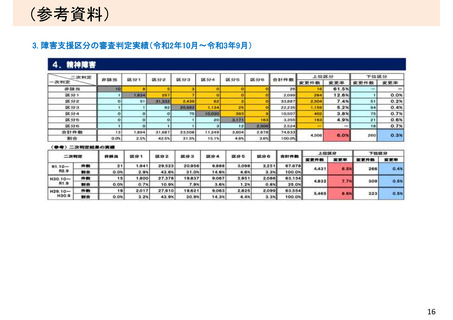

共同生活援助における重度障害者支援加算は、取得基準が障害支援区分6であって重症心身障害者等重度包括支援の対象となる

者または障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者が利用している場合となっている。高次脳機能障害が対象となる精神障害

者の障害支援区分の区分6を取得している割合も低く(参考資料3)、その中でも高次脳機能障害者は障害特性上、区分のみでは障害

の重症度を定量化できない。

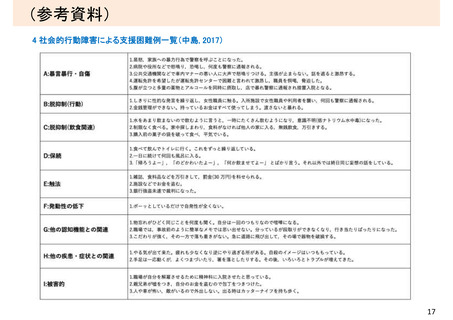

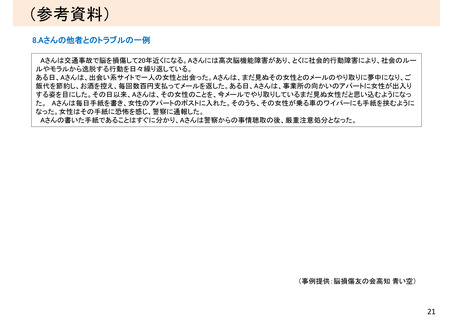

就労系支援においても同様に、高次脳機能障害(特に、社会的行動障害)が重度の方を支援していく上で、他者とのトラブルなどか

ら支援に難渋(参考資料4)し、最終的に事業所を退所せざるを得なくなるケースが存在する。そういったケースは、支援をしていく上で、

目が離せず、頻回な見守りや、頻回な環境調整が必要である。警察対応や救急対応で現場の職員が足りなくなることも稀ではない。

【意見・提案の内容】

以上のことから、高次脳機能障害(特に、社会的行動障害)が重度の利用者を重度者として定量化できる新しい基準の設置や行動

関連項目の見直しをご検討いただきたい。

6

1.高次脳機能障害者の障害特性を考慮した支援体制の見直しについて

(2) 高次脳機能障害(特に社会的行動障害)が重度の方を重度者として定量化できる基準の見直しについて

【視点1・2】

【意見・提案を行う背景、論拠】

高次脳機能障害者の中には、特に、社会的行動障害などが要因となり家族との関係性がうまくいかず、家族と疎遠になるケースが

ある。そのような場合は、共同生活援助の利用が必要となるケースが多い一方で、他害行為による他者とのトラブルや、行動の抑制

が難しいなどの高次脳機能障害特有の障害の影響により、共同生活援助下でのルールが守れない等の理由から利用を断られるケー

スが存在する。

共同生活援助における重度障害者支援加算は、取得基準が障害支援区分6であって重症心身障害者等重度包括支援の対象となる

者または障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者が利用している場合となっている。高次脳機能障害が対象となる精神障害

者の障害支援区分の区分6を取得している割合も低く(参考資料3)、その中でも高次脳機能障害者は障害特性上、区分のみでは障害

の重症度を定量化できない。

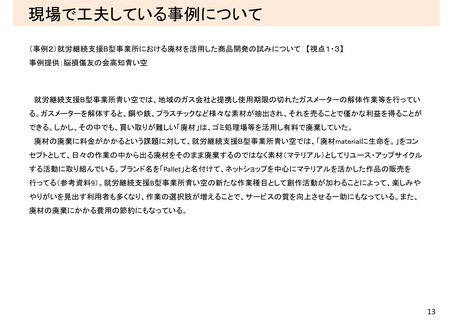

就労系支援においても同様に、高次脳機能障害(特に、社会的行動障害)が重度の方を支援していく上で、他者とのトラブルなどか

ら支援に難渋(参考資料4)し、最終的に事業所を退所せざるを得なくなるケースが存在する。そういったケースは、支援をしていく上で、

目が離せず、頻回な見守りや、頻回な環境調整が必要である。警察対応や救急対応で現場の職員が足りなくなることも稀ではない。

【意見・提案の内容】

以上のことから、高次脳機能障害(特に、社会的行動障害)が重度の利用者を重度者として定量化できる新しい基準の設置や行動

関連項目の見直しをご検討いただきたい。

6