よむ、つかう、まなぶ。

ヒアリング資料3 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html |

| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等【詳細版】

⑪共同生活援助事業所指定の必要な要件を増やす必要があります。

共同生活援助事業は生活の基礎的部分を総合的に支える機能をもつ特性があることから、新規参入、事業指定に係る要件を強化する必要があります。

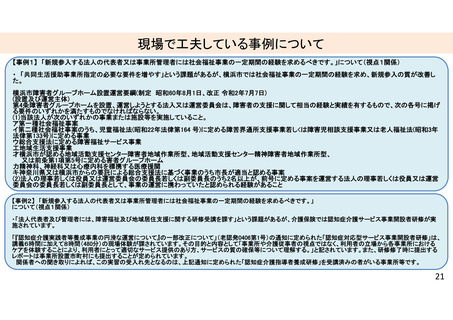

・新規参入する法人の代表者又は事業所管理者には社会福祉事業の一定期間の経験を求めるべきです。

・事業指定権限を持つ自治体は、新規参入法人、事業所の理念や支援体制について書類上だけではなく、強化した必要な要件を丁寧に確認した上で指定する必要があります。

・新規参入の法人代表者及び管理者には、障害福祉及び地域居住支援に関する研修受講を課し、その研修には共同生活援助事業所での実習を含むこととすべきです。

(認知症介護サービス事業開設者研修に準じる)その実習によって、運営実績のある事業所とのつながりをつくれるメリットもあります。

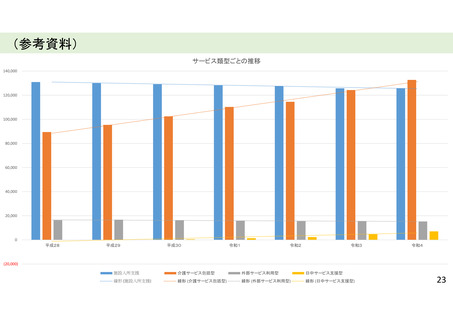

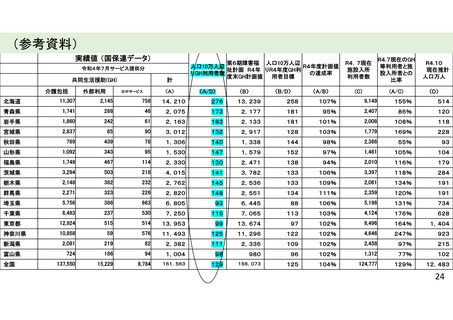

・参考資料にもあるように、利用者数は増えているように見えますが、全国で見るとかなりの格差があります。それだけでなく、障害者計画の数値目標も達成しているので、数的にも十分だと思わ

れがちですが、そもそもの目標の立て方がしっかりとニーズが反映されているかと考えた時に、十分では無いと考えます。

また、数は増えていますが、相変わらず支援区分の高い利用者の利用できる住居は充足していません。この辺りの課題を整理して、指定する際の要件の改善が必要だと考えます。

⑫新規開設事業所を育てる仕組みをつくってください。

・新規開設事業所が所在する自治体は、地域ごとの事業所のネットワークを創設し、地域の共同生活援助事業所の連絡会や自立支援協議会にグループホーム部会を設ける等のネットワークに

当該事業所が加入することを強く勧める必要があります。

・新規開設事業所が所在する自治体と指定権限がある自治体が協力し、新規開設事業者の運営をモニタリングし、相談に応じられる仕組み(例:愛知県では地域アドバイザー、グループホーム

コーディネーターを任命、千葉県ではグループホーム等支援事業でグループホーム支援ワーカーを配置)を構築する必要があります。

・現状、日中サービス支援型に課されている協議会へ報告だけでは形骸化する恐れがあり、それ以外の仕組みが必要です。

・新規参入法人あるいは新規開設事業所には、一定の年限の間、第三者評価等の外部評価を義務化し、自己評価を元にPDCAサイクルを回す基本姿勢を定着させると共に、外部者の関与を確

保することとしてはどうでしょうか。

・特に新規開設事業所の入居者支援が安定的に行われるまでの間は、生活介護や就労継続支援等の入居者の通所先事業所が共同生活援助事業と協働で支援していくことが有効であると考え

られます。入居者の支援について既に良く知っている通所系事業所や入所施設の職員がグループホームを訪問する等を行い、グループホームの職員と共に支援に取り組むことができるように、

通所系事業所及び入所施設に対して、それを評価する加算が必要です。

⑬既存事業所の支援の質を高める方策が必要です。

・管理者の役割を明確化し、体系的な研修を制度化することにより、管理者の質を高め、健全な理念を具体化できる組織体制づくりを通して入居者支援を継続していける事業所を増やすことにつ

なげる必要があります。

・指定権限のある自治体あるいは市町村が、法人を超えて地域の共同生活援助事業所の状況に関する情報収集ができ、サポートや一定の介入、地域課題の把握、それに応じた社会資源の開

発に取り組む役割をもつ者を置くことが有効です。(例:千葉県のグループホーム等支援ワーカー)

・地域の共同生活援助事業所の連絡会や自立支援協議会にグループホーム部会を設ける等のネットワークがない場合には、自治体の働きかけや支援により積極的にグループホームのネット

ワークを発足させる取り組みも必要です。

・新規参入の要件を上げることに加えて、望ましい基準を示すことが必要です。

行政が示す場合もありますが、その事業者団体の自主的な基準を作成する方法もあると考えます。

介護保険では、サービスの質の向上や人材育成等に顕著な成果をあげた事業所を表彰したり、一定の水準を満たしている事業所等を認証し、認証書を交付している自治体も数多くあります。

10

⑪共同生活援助事業所指定の必要な要件を増やす必要があります。

共同生活援助事業は生活の基礎的部分を総合的に支える機能をもつ特性があることから、新規参入、事業指定に係る要件を強化する必要があります。

・新規参入する法人の代表者又は事業所管理者には社会福祉事業の一定期間の経験を求めるべきです。

・事業指定権限を持つ自治体は、新規参入法人、事業所の理念や支援体制について書類上だけではなく、強化した必要な要件を丁寧に確認した上で指定する必要があります。

・新規参入の法人代表者及び管理者には、障害福祉及び地域居住支援に関する研修受講を課し、その研修には共同生活援助事業所での実習を含むこととすべきです。

(認知症介護サービス事業開設者研修に準じる)その実習によって、運営実績のある事業所とのつながりをつくれるメリットもあります。

・参考資料にもあるように、利用者数は増えているように見えますが、全国で見るとかなりの格差があります。それだけでなく、障害者計画の数値目標も達成しているので、数的にも十分だと思わ

れがちですが、そもそもの目標の立て方がしっかりとニーズが反映されているかと考えた時に、十分では無いと考えます。

また、数は増えていますが、相変わらず支援区分の高い利用者の利用できる住居は充足していません。この辺りの課題を整理して、指定する際の要件の改善が必要だと考えます。

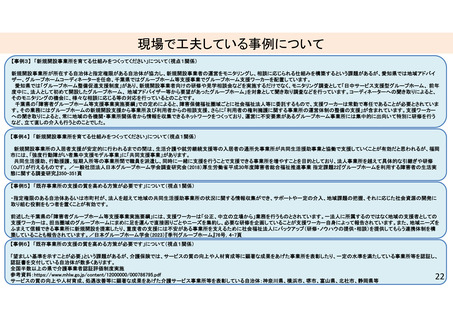

⑫新規開設事業所を育てる仕組みをつくってください。

・新規開設事業所が所在する自治体は、地域ごとの事業所のネットワークを創設し、地域の共同生活援助事業所の連絡会や自立支援協議会にグループホーム部会を設ける等のネットワークに

当該事業所が加入することを強く勧める必要があります。

・新規開設事業所が所在する自治体と指定権限がある自治体が協力し、新規開設事業者の運営をモニタリングし、相談に応じられる仕組み(例:愛知県では地域アドバイザー、グループホーム

コーディネーターを任命、千葉県ではグループホーム等支援事業でグループホーム支援ワーカーを配置)を構築する必要があります。

・現状、日中サービス支援型に課されている協議会へ報告だけでは形骸化する恐れがあり、それ以外の仕組みが必要です。

・新規参入法人あるいは新規開設事業所には、一定の年限の間、第三者評価等の外部評価を義務化し、自己評価を元にPDCAサイクルを回す基本姿勢を定着させると共に、外部者の関与を確

保することとしてはどうでしょうか。

・特に新規開設事業所の入居者支援が安定的に行われるまでの間は、生活介護や就労継続支援等の入居者の通所先事業所が共同生活援助事業と協働で支援していくことが有効であると考え

られます。入居者の支援について既に良く知っている通所系事業所や入所施設の職員がグループホームを訪問する等を行い、グループホームの職員と共に支援に取り組むことができるように、

通所系事業所及び入所施設に対して、それを評価する加算が必要です。

⑬既存事業所の支援の質を高める方策が必要です。

・管理者の役割を明確化し、体系的な研修を制度化することにより、管理者の質を高め、健全な理念を具体化できる組織体制づくりを通して入居者支援を継続していける事業所を増やすことにつ

なげる必要があります。

・指定権限のある自治体あるいは市町村が、法人を超えて地域の共同生活援助事業所の状況に関する情報収集ができ、サポートや一定の介入、地域課題の把握、それに応じた社会資源の開

発に取り組む役割をもつ者を置くことが有効です。(例:千葉県のグループホーム等支援ワーカー)

・地域の共同生活援助事業所の連絡会や自立支援協議会にグループホーム部会を設ける等のネットワークがない場合には、自治体の働きかけや支援により積極的にグループホームのネット

ワークを発足させる取り組みも必要です。

・新規参入の要件を上げることに加えて、望ましい基準を示すことが必要です。

行政が示す場合もありますが、その事業者団体の自主的な基準を作成する方法もあると考えます。

介護保険では、サービスの質の向上や人材育成等に顕著な成果をあげた事業所を表彰したり、一定の水準を満たしている事業所等を認証し、認証書を交付している自治体も数多くあります。

10