よむ、つかう、まなぶ。

ヒアリング資料2 全国自立生活センター協議会 (32 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html |

| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

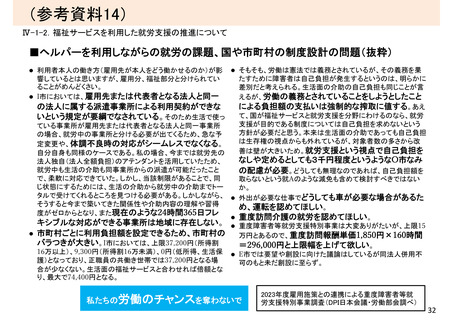

(参考資料14)

Ⅳ-1-2.福祉サービスを利用した就労支援の推進について

■ヘルパーを利用しながらの就労の課題、国や市町村の制度設計の問題(抜粋)

利用者本人の働き方(雇用先が本人をどう働かせるのか)が影

響しているとは思いますが、雇用分、福祉部分と分けられてい

ることがめんどくさい。

I市においては、雇用先または代表者となる法人と同一

の法人に属する派遣事業所による利用契約ができな

いという規定が要綱でなされている。そのため生活で使っ

ている事業所が雇用先または代表者となる法人と同一事業所

の場合、就労中の事業所と分ける必要が出てくるため、急な予

定変更や、体調不良時の対応がシームレスでなくなる。

自分自身も同様のケースである。私の場合、今までは就労先の

法人独自(法人全額負担)のアテンダントを活用していたため、

就労中も生活の介助も同事業所からの派遣が可能だったこと

で、柔軟に対応できていた。しかし、当該制限があることで、同

じ状態にするためには、生活の介助から就労中の介助までトー

タルで受けてくれるところを見つける必要がある。しかしながら、

そうすると今まで築いてきた関係性や介助内容の理解や習得

度がゼロからとなり、また現在のような24時間365日フレ

キシブルな対応ができる事業所は地域に存在しない。

市町村ごとに利用負担額を設定できるため、市町村の

バラつきが大きい。I市においては、上限37,200円(所得割

16万以上)、9,300円(所得割16万未満)、0円(低所得、生活保

護)となっており、正職員の共働き世帯では37,200円となる場

合が少なくない。生活面の福祉サービスと合わせれば倍額とな

り、最大で74,400円となる。

そもそも、労働は憲法では義務とされているが、その義務を果

たすために障害者は自己負担が発生するというのは、明らかに

差別だと考えられる。生活面の介助の自己負担も同じことが言

えるが、労働の義務とされていることをしようとしたこと

による負担額の支払いは強制的な搾取に値する。あえ

て、国が福祉サービスと就労支援を分野にわけるのなら、就労

支援が目的である制度については自己負担を求めないという

方針が必要だと思う。本来は生活面の介助であっても自己負担

は生存権の視点からも外れているが、対象者数の多さから改

善は壁が大きいため。就労支援という視点で自己負担を

なしや定めるとしても3千円程度というようなO市なみ

の配慮が必要。どうしても無理なのであれば、自己負担額を

取らないという就Aのような減免も含めて検討すべきではない

か。

外出が必要な仕事でどうしても車が必要な場合があるた

め、運転を認めてほしい。

重度訪問介護の就労を認めてほしい。

重度障害者等就労支援特別事業は大変ありがたいが、上限15

万円とあるので、重度訪問報酬単価1,850円×160時間

=296,000円と上限幅を上げて欲しい。

E市では要望や創設に向けた議論はしているが同法人併用不

可のもと未だ創設に至らず。

私たちの労働のチャンスを奪わないで

2023年度雇用施策との連携による重度障害者等就

労支援特別事業調査(DPI日本会議・労働部会調べ)

32

Ⅳ-1-2.福祉サービスを利用した就労支援の推進について

■ヘルパーを利用しながらの就労の課題、国や市町村の制度設計の問題(抜粋)

利用者本人の働き方(雇用先が本人をどう働かせるのか)が影

響しているとは思いますが、雇用分、福祉部分と分けられてい

ることがめんどくさい。

I市においては、雇用先または代表者となる法人と同一

の法人に属する派遣事業所による利用契約ができな

いという規定が要綱でなされている。そのため生活で使っ

ている事業所が雇用先または代表者となる法人と同一事業所

の場合、就労中の事業所と分ける必要が出てくるため、急な予

定変更や、体調不良時の対応がシームレスでなくなる。

自分自身も同様のケースである。私の場合、今までは就労先の

法人独自(法人全額負担)のアテンダントを活用していたため、

就労中も生活の介助も同事業所からの派遣が可能だったこと

で、柔軟に対応できていた。しかし、当該制限があることで、同

じ状態にするためには、生活の介助から就労中の介助までトー

タルで受けてくれるところを見つける必要がある。しかしながら、

そうすると今まで築いてきた関係性や介助内容の理解や習得

度がゼロからとなり、また現在のような24時間365日フレ

キシブルな対応ができる事業所は地域に存在しない。

市町村ごとに利用負担額を設定できるため、市町村の

バラつきが大きい。I市においては、上限37,200円(所得割

16万以上)、9,300円(所得割16万未満)、0円(低所得、生活保

護)となっており、正職員の共働き世帯では37,200円となる場

合が少なくない。生活面の福祉サービスと合わせれば倍額とな

り、最大で74,400円となる。

そもそも、労働は憲法では義務とされているが、その義務を果

たすために障害者は自己負担が発生するというのは、明らかに

差別だと考えられる。生活面の介助の自己負担も同じことが言

えるが、労働の義務とされていることをしようとしたこと

による負担額の支払いは強制的な搾取に値する。あえ

て、国が福祉サービスと就労支援を分野にわけるのなら、就労

支援が目的である制度については自己負担を求めないという

方針が必要だと思う。本来は生活面の介助であっても自己負担

は生存権の視点からも外れているが、対象者数の多さから改

善は壁が大きいため。就労支援という視点で自己負担を

なしや定めるとしても3千円程度というようなO市なみ

の配慮が必要。どうしても無理なのであれば、自己負担額を

取らないという就Aのような減免も含めて検討すべきではない

か。

外出が必要な仕事でどうしても車が必要な場合があるた

め、運転を認めてほしい。

重度訪問介護の就労を認めてほしい。

重度障害者等就労支援特別事業は大変ありがたいが、上限15

万円とあるので、重度訪問報酬単価1,850円×160時間

=296,000円と上限幅を上げて欲しい。

E市では要望や創設に向けた議論はしているが同法人併用不

可のもと未だ創設に至らず。

私たちの労働のチャンスを奪わないで

2023年度雇用施策との連携による重度障害者等就

労支援特別事業調査(DPI日本会議・労働部会調べ)

32