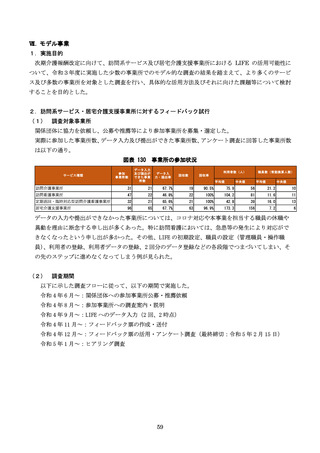

参考 報告書(最終版)(4)LIFEを活用した取組状況の把握および訪問系サービス・居宅介護支援事業所におけるLIFEの活用可能性の検証に関する調査研究事業(報告書) (72 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31947.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第215回 3/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

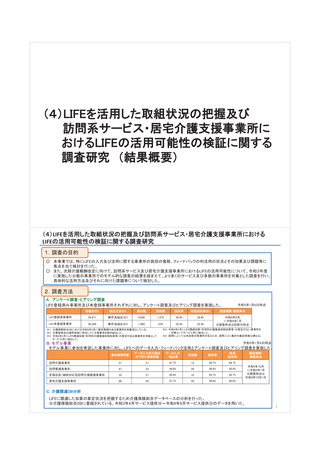

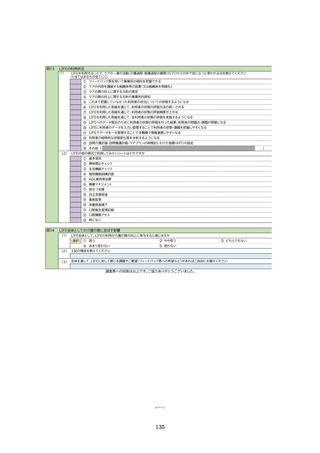

⚫

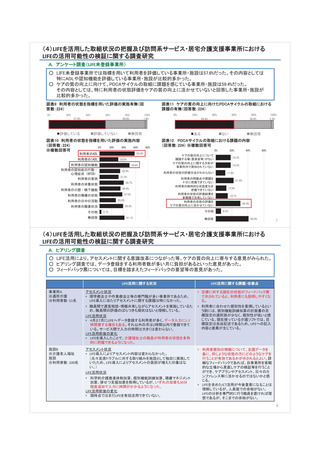

LIFE に関するアセスメントの状況

➢

排せつ・褥瘡を担当するリーダーが、現場の職員に対して、各加算の様式や利用者へのヒアリン

グ事項、それらの内容を基にした計画の策定方法を説明する研修会を行った。また加算要件や計

画書の内容を基に、利用者のチェック項目やアセスメント内容を現場の職員へ説明した。

➢

理学療法士や作業療法士等の専門職が多い事業所であるため、LIFE に関するアセスメント実施

に際しての課題は特になかった。また LIFE 導入以前からアセスメントの内容は変化していない。

➢

アセスメント等の LIFE への記載内容に関する負担というより、事務作業が増えたことによる負

担が大きい。データの落とし込みや、利用者・ご家族への説明や文書のやり取りによる同意の取

得を3か月で行う必要がある点が大きな負担である。

➢

職員間で適宜相談・情報共有しながらアセスメントを実施しているため、職員間の評価のばらつ

きはないと認識している。

➢

LIFE 導入前から社内規定のアセスメント表に基づくアセスメントとケアプラン作成を行ってい

たため、LIFE 導入前後でアセスメントに関する変化はなかった。

➢

従来から口腔ケアや認知症などのアセスメントは実施していたが、新規やケアプラン更新時に、

その人の ADL に沿って聞いており、基準を細かく定めていた訳ではなかった。LIFE 登録のため

のアセスメントをするようになってから、評価基準を統一することができた。

➢

アセスメントは介護リーダー、サブリーダー、ケアマネが中心となって実施している。それ以外

の職員はあまり関わっていない。

➢

月に1回のカンファレンスで、利用者1人1人についてアセスメントを実施し、状態変化があっ

た箇所についてのみ、LIFE のデータを更新している。アセスメントは職員全員で実施している

が、LIFE への入力に関わっている職員は2名のみである。

⚫

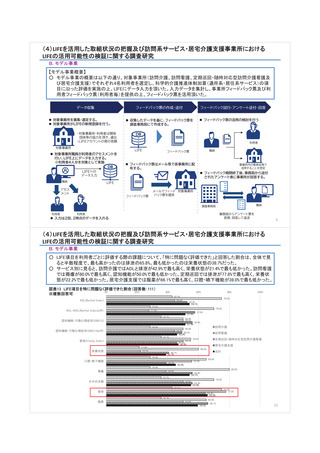

LIFE 活用の状況

➢

LIFE へデータ入力できる PC 端末は1台であり、職員は空き時間等を活用して順番に入力してい

る。他にインターネットに接続可能な PC 端末はあるが、うまく LIFE に接続することができな

かった。複数端末で LIFE に入力できることが望ましいが、現状困るほどではないので、LIFE に

接続可能な端末の台数は増やしていない。

➢

現在のフィードバック票は、自施設と全国値の比較のみであるため、活用は難しいと感じてい

る。全国データを基に、同じような状態の利用者にどのようなケアを行うことが有効であるか

等、利用者別により詳細な内容であれば、自施設のケアを客観的に見直すことができると考え

る。また利用者別のケアの検証等を行うことができれば、ケアプランやアセスメント、日々のカ

ンファレンス等に活かせるのではないかと考える。

➢

現場には、データ分析等を行う人的リソースの余裕がない。ICT 活用が今後ますます重要になる

ことは認識しているが、現場の手間が減らず、職員を増やすための介護報酬改定も行われないま

ま、より多くの事務作業が求められるようになったと感じる。LIFE の分析を専門的に行う職員

を置ければ理想であるが、人材を確保する余裕がそこまでない。

➢

加算によって LIFE への入力頻度が異なり、入力忘れが発生する恐れがあるため、職員同士で連

絡を取り合っている。連絡に際しては、管理者が職員からどのアセスメントを実施済みであるか

56