資料2-3 MID-NET・NDBの行政利活用の調査実施状況について[25.3MB] (9 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33888.html |

| 出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和5年度第1回 6/29)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

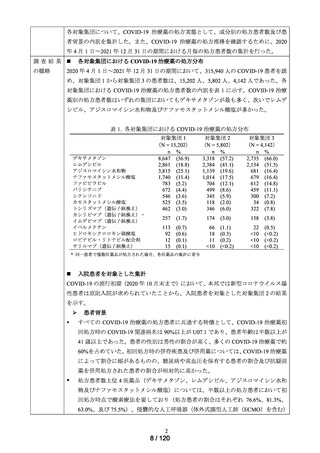

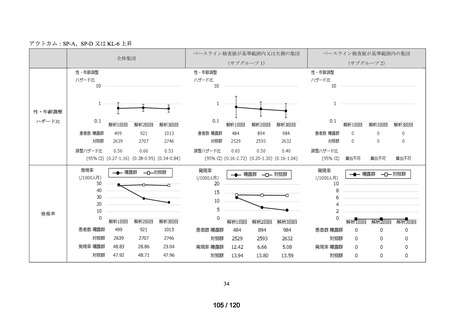

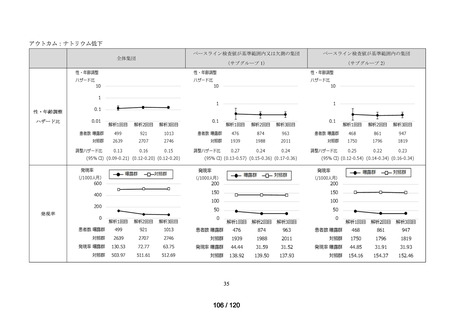

また、初回処方時点で集中治療室(ICU)に入室していた処方患者の割合はそれぞれ

36.9%、44.3%、15.5%及び 11.8%であった。

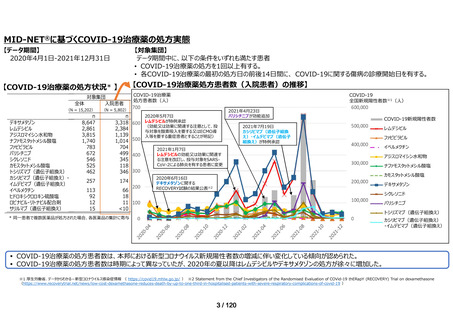

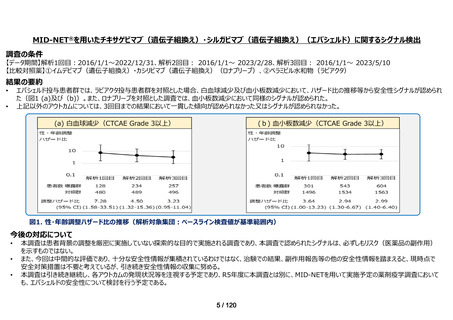

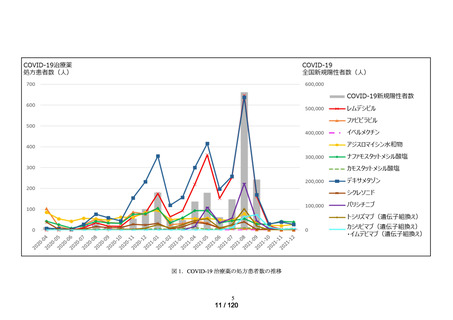

COVID-19 治療薬の処方患者数の推移(図 1)

集計対象の期間における COVID-19 治療薬の処方患者数の増減の傾向は、本邦にお

ける新型コロナウイルス新規陽性者数1の増減とおおむね一致していた。

処方患者数の多い COVID-19 治療薬は時期によって異なっており、流行初期におい

ては、ファビピラビルやアジスロマイシン水和物の処方患者が多く、2020 年の夏以

降はレムデシビルやデキサメタゾンの処方が徐々に多くなり、集計対象の期間にお

いて新規感染者数が最も多かった 2021 年 8 月はレムデシビル及びデキサメタゾン

を処方された患者が最も多かった。

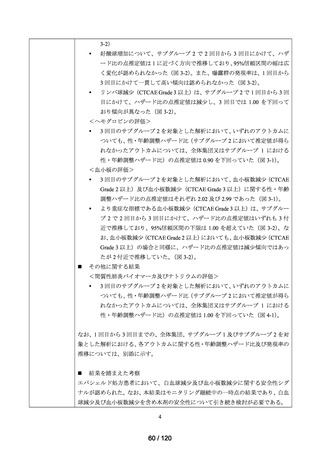

結果を踏まえた考察

COVID-19 治療薬の処方分布について、いずれの対象集団(対象集団 1~対象集団

3)においてもデキサメタゾンの処方患者数が最も多かった。一方で、デキサメタ

ゾンやアジスロマイシン水和物等の経口薬を有する医薬品は、対象集団 1 におけ

る処方患者人数に占める対象集団 1 と対象集団 2 の処方患者人数の差の割合が、

それぞれ 61.6%、70.1%であり、半数以上が入院を要さない患者であった。次いで

処方患者数の多かったレムデシビルやナファモスタット等の注射剤については、

対象集団 1 及び対象集団 2 の処方患者数が同程度であることから、処方患者の大

部分は入院患者であり、入院を要さない患者に対する処方は少なかった。これらを

踏まえると、入院を要さない患者に対しては、すでに安全性等のエビデンスが蓄積

された既存の経口薬が治療薬として主に処方選択されていた可能性が示唆された。

入院を要した COVID-19 患者に処方された COVID-19 治療薬は、時期によって異

なっていた。処方推移の変動が大きい医薬品は、COVID-19 治療薬の製造販売承認

の状況や、新たなエビデンスの報告、診療ガイドラインの改訂等2,3のタイミング

とおおむね一致していたことから、医療現場においては、その時点における最新の

エビデンスを踏まえて COVID-19 治療薬の処方選択が行われていたものと推察さ

れる。

本調査における COVID-19 治療薬の処方を受けた入院患者の特徴として、41 歳以

上の患者が大半を占め、女性より男性の割合が高かった。COVID-19 患者に対する

入院勧告・措置は流行時期によって異なり、流行初期は一律入院が求められたが、

2020 年 10 月末より入院の対象は 65 歳以上の患者や基礎疾患を保有する重症化リ

スクが高い患者に限定された。そのため、COVID-19 治療薬の処方を受けた入院患

者において、基礎疾患の保有が増える中年層以上の患者が占めた割合が高かった

1

2

3

厚生労働省. 新型コロナウイル感染症について. オープンデータ(新規陽性者数の推移(日別)).

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html

厚生労働省. 新型コロナウイル感染症(COVID-19)診療の手引き 第 9.0 版.

https://www.mhlw.go.jp/content/000936655.pdf

一般社団法人日本感染症学会. COVID-19 に対する薬物治療の考え方 第 15.1 版.

https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_drug_230217.pdf

3

9 / 120