よむ、つかう、まなぶ。

資料2-2_石岡先生説明資料 (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33521.html |

| 出典情報 | 今後のがん研究のあり方に関する有識者会議(第11回 6/9)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

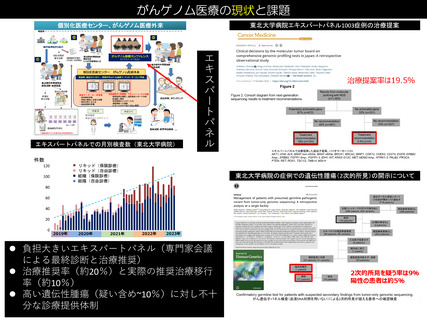

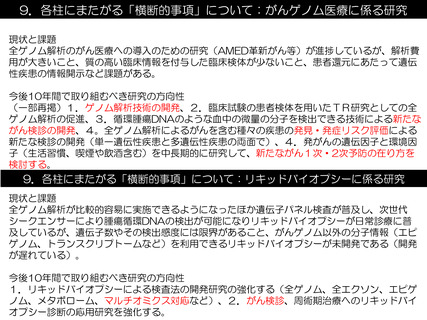

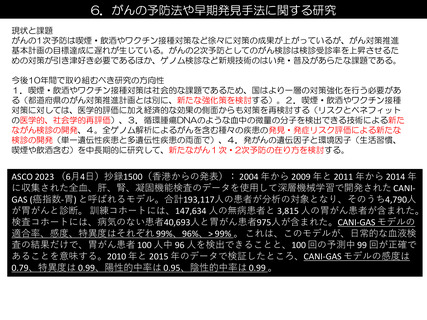

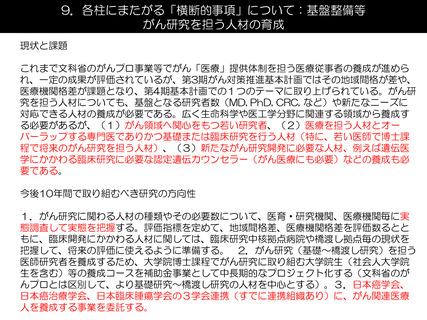

9.各柱にまたがる「横断的事項」について:がんゲノム医療に係る研究

現状と課題

全ゲノム解析のがん医療への導入のための研究(AMED革新がん等)が進捗しているが、解析費

用が大きいこと、質の高い臨床情報を付与した臨床検体が少ないこと、患者還元にあたって遺伝

性疾患の情報開示など課題がある。

今後10年間で取り組むべき研究の方向性

(一部再掲)1.ゲノム解析技術の開発、2.臨床試験の患者検体を用いたTR研究としての全

ゲノム解析の促進、3.循環腫瘍DNAのような血中の微量の分子を検出できる技術による新たな

がん検診の開発、4。全ゲノム解析によるがんを含む種々の疾患の発見・発症リスク評価による

新たな検診の開発(単一遺伝性疾患と多遺伝性疾患の両面で)、4.発がんの遺伝因子と環境因

子(生活習慣、喫煙や飲酒含む)を中長期的に研究して、新たながん1次・2次予防の在り方を

検討する。

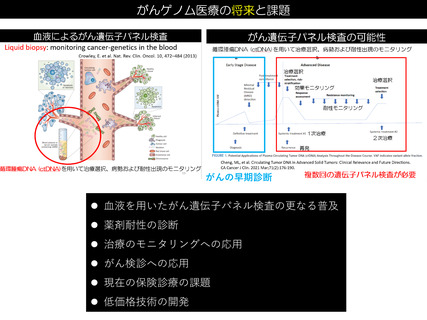

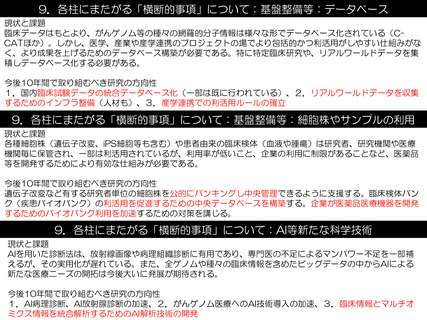

9.各柱にまたがる「横断的事項」について:リキッドバイオプシーに係る研究

現状と課題

全ゲノム解析が比較的容易に実施できるようになったほか遺伝子パネル検査が普及し、次世代

シークエンサーにより腫瘍循環DNAの検出が可能になりリキッドバイオプシーが日常診療に普

及しているが、遺伝子数やその検出感度には限界があること、がんゲノム以外の分子情報(エピ

ゲノム、トランスクリプトームなど)を利用できるリキッドバイオプシーが未開発である(開発

が遅れている)。

今後10年間で取り組むべき研究の方向性

1.リキッドバイオプシーによる検査法の開発研究の強化する(全ゲノム、全エクソン、エピゲ

ノム、メタボローム、マルチオミクス対応など)、2.がん検診、周術期治療へのリキッドバイ

オプシー診断の応用研究を強化する。

現状と課題

全ゲノム解析のがん医療への導入のための研究(AMED革新がん等)が進捗しているが、解析費

用が大きいこと、質の高い臨床情報を付与した臨床検体が少ないこと、患者還元にあたって遺伝

性疾患の情報開示など課題がある。

今後10年間で取り組むべき研究の方向性

(一部再掲)1.ゲノム解析技術の開発、2.臨床試験の患者検体を用いたTR研究としての全

ゲノム解析の促進、3.循環腫瘍DNAのような血中の微量の分子を検出できる技術による新たな

がん検診の開発、4。全ゲノム解析によるがんを含む種々の疾患の発見・発症リスク評価による

新たな検診の開発(単一遺伝性疾患と多遺伝性疾患の両面で)、4.発がんの遺伝因子と環境因

子(生活習慣、喫煙や飲酒含む)を中長期的に研究して、新たながん1次・2次予防の在り方を

検討する。

9.各柱にまたがる「横断的事項」について:リキッドバイオプシーに係る研究

現状と課題

全ゲノム解析が比較的容易に実施できるようになったほか遺伝子パネル検査が普及し、次世代

シークエンサーにより腫瘍循環DNAの検出が可能になりリキッドバイオプシーが日常診療に普

及しているが、遺伝子数やその検出感度には限界があること、がんゲノム以外の分子情報(エピ

ゲノム、トランスクリプトームなど)を利用できるリキッドバイオプシーが未開発である(開発

が遅れている)。

今後10年間で取り組むべき研究の方向性

1.リキッドバイオプシーによる検査法の開発研究の強化する(全ゲノム、全エクソン、エピゲ

ノム、メタボローム、マルチオミクス対応など)、2.がん検診、周術期治療へのリキッドバイ

オプシー診断の応用研究を強化する。