よむ、つかう、まなぶ。

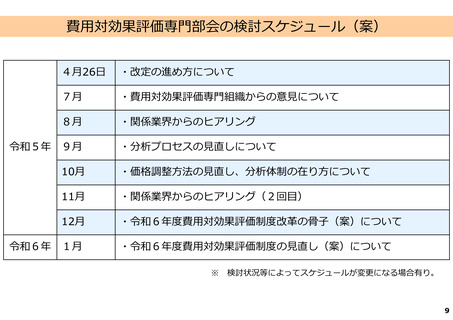

費-2○費用対効果評価制度の見直しに向けた今後の議論の進め方について (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00012.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第61回 4/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

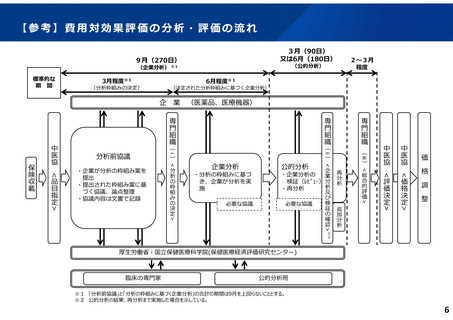

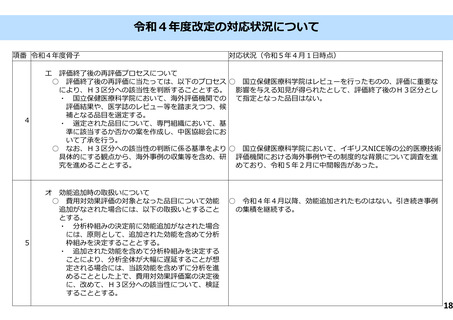

【参考】費用対効果評価の分析・評価の流れ

3月(90日)

又は6月(180日)

9月(270日)

(企業分析)

標準的な

期 間

3月程度※1

2~3月

程度

(公的分析)

※1

6月程度※1

(分析枠組みの決定)

(決定された分析枠組みに基づく企業分析)

企

業

(医薬品、医療機器)

価

格

価

< 格決定 >

調 整

総

< 合的評価 >

中医協

)

ⅲ

必要な協議

評

< 価決定 >

(

検証(レビュー)

・再分析

追加分析

必要な協議

・企業分析の

再分析

・分析の枠組みに基づ

き、企業が分析を実

施

公的分析

企

<業分析及び検証の確認

分

<析の枠組みの決定 >

企業分析

中医協

専門組織

)

ⅱ

)

ⅰ

品

< 目指定 >

・企業が分析の枠組み案を

提出

・提出された枠組み案に基

づく協議、論点整理

・協議内容は文書で記録

専門組織 (

専門組織 (

中医協

保険収載

分析前協議

2

>※

厚生労働省・国立保健医療科学院(保健医療経済評価研究センター)

臨床の専門家

公的分析班

※1 「分析前協議」と「分析の枠組みに基づく企業分析」の合計の期間は9月を上回らないこととする。

※2 公的分析の結果、再分析まで実施した場合を示している。

6

3月(90日)

又は6月(180日)

9月(270日)

(企業分析)

標準的な

期 間

3月程度※1

2~3月

程度

(公的分析)

※1

6月程度※1

(分析枠組みの決定)

(決定された分析枠組みに基づく企業分析)

企

業

(医薬品、医療機器)

価

格

価

< 格決定 >

調 整

総

< 合的評価 >

中医協

)

ⅲ

必要な協議

評

< 価決定 >

(

検証(レビュー)

・再分析

追加分析

必要な協議

・企業分析の

再分析

・分析の枠組みに基づ

き、企業が分析を実

施

公的分析

企

<業分析及び検証の確認

分

<析の枠組みの決定 >

企業分析

中医協

専門組織

)

ⅱ

)

ⅰ

品

< 目指定 >

・企業が分析の枠組み案を

提出

・提出された枠組み案に基

づく協議、論点整理

・協議内容は文書で記録

専門組織 (

専門組織 (

中医協

保険収載

分析前協議

2

>※

厚生労働省・国立保健医療科学院(保健医療経済評価研究センター)

臨床の専門家

公的分析班

※1 「分析前協議」と「分析の枠組みに基づく企業分析」の合計の期間は9月を上回らないこととする。

※2 公的分析の結果、再分析まで実施した場合を示している。

6