よむ、つかう、まなぶ。

再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しに係る検討の中間整理 (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23718.html |

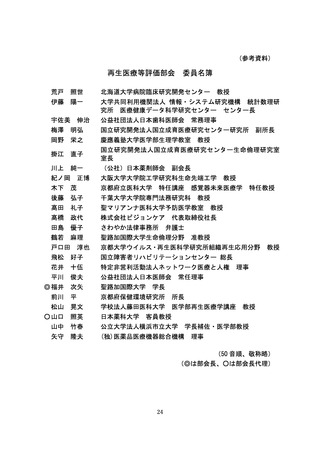

| 出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第72回 2/2)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

・

第二種再生医療等:体性幹細胞や細胞の相同利用ではない医療技

術など

・ 第三種再生医療等:多血小板血漿(PRP)を用いた医療技術

(相同利用のもの)などの第一種・第二種以外の再生医療等技術

<課題>

○ 法の施行以降、特定細胞加工物を製造する医療機器が薬事承認を受

けるに至っていること、再生医療等の研究の進展等により、再生医療

等に伴うリスクの程度等が明らかとなってきていること等から、現行

のリスク分類や法の適用除外範囲を見直す必要がある可能性がある。

② これまでの主な議論

<法の適用除外範囲やリスク分類の検討方法について>

○ 法の適用除外範囲やリスク分類を見直すことについて、専門家によ

る議論が必要という点で概ね意見が一致した。

<特に検討を行うべき再生医療等技術について>

(a) 薬事承認された医療機器を用いて製造される特定細胞加工物・PR

Pを用いた再生医療等技術について

○ 薬事承認された医療機器を用いて製造される特定細胞加工物(主

にPRP)のうち、閉鎖式の医療機器を用いて製造され、薬事承認

において対象疾患や使用方法が限定されているものについて、承認

の範囲内で用いた場合には、リスクが低いと考えられること、薬事

との二重規制を避ける必要があること等から、法の適用の除外又は

手続の緩和をしてもいいのではないかとの意見があった。

○ 薬事承認された医療機器を用いて製造される特定細胞加工物のう

ち、上記以外のものや、承認された医療機器を用いずに製造される

PRPを用いた再生医療等技術については、手続の緩和、細胞培養

加工施設(CPC)の基準の緩和をしてもいいのではないかとの意

見があった。一方で、一概にリスクが低いとは言えず、現行のまま

とすべきとの意見もあった。また、リスクだけではなく、有効性も

考慮する必要があるとの意見もあった。

(b)保険収載された再生医療等技術について

○ 再生医療等技術が保険収載された場合には、当該技術が医薬品医

療機器等法で承認を受けていない場合であっても、保険適用の範囲

7

第二種再生医療等:体性幹細胞や細胞の相同利用ではない医療技

術など

・ 第三種再生医療等:多血小板血漿(PRP)を用いた医療技術

(相同利用のもの)などの第一種・第二種以外の再生医療等技術

<課題>

○ 法の施行以降、特定細胞加工物を製造する医療機器が薬事承認を受

けるに至っていること、再生医療等の研究の進展等により、再生医療

等に伴うリスクの程度等が明らかとなってきていること等から、現行

のリスク分類や法の適用除外範囲を見直す必要がある可能性がある。

② これまでの主な議論

<法の適用除外範囲やリスク分類の検討方法について>

○ 法の適用除外範囲やリスク分類を見直すことについて、専門家によ

る議論が必要という点で概ね意見が一致した。

<特に検討を行うべき再生医療等技術について>

(a) 薬事承認された医療機器を用いて製造される特定細胞加工物・PR

Pを用いた再生医療等技術について

○ 薬事承認された医療機器を用いて製造される特定細胞加工物(主

にPRP)のうち、閉鎖式の医療機器を用いて製造され、薬事承認

において対象疾患や使用方法が限定されているものについて、承認

の範囲内で用いた場合には、リスクが低いと考えられること、薬事

との二重規制を避ける必要があること等から、法の適用の除外又は

手続の緩和をしてもいいのではないかとの意見があった。

○ 薬事承認された医療機器を用いて製造される特定細胞加工物のう

ち、上記以外のものや、承認された医療機器を用いずに製造される

PRPを用いた再生医療等技術については、手続の緩和、細胞培養

加工施設(CPC)の基準の緩和をしてもいいのではないかとの意

見があった。一方で、一概にリスクが低いとは言えず、現行のまま

とすべきとの意見もあった。また、リスクだけではなく、有効性も

考慮する必要があるとの意見もあった。

(b)保険収載された再生医療等技術について

○ 再生医療等技術が保険収載された場合には、当該技術が医薬品医

療機器等法で承認を受けていない場合であっても、保険適用の範囲

7