よむ、つかう、まなぶ。

再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しに係る検討の中間整理 (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23718.html |

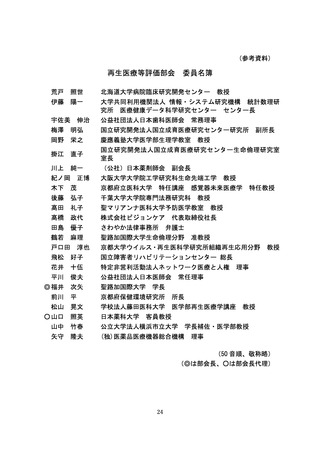

| 出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第72回 2/2)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

Ⅰ

はじめに

○

平成 26 年 11 月 25 日に施行された再生医療等の安全性の確保等に関する

法律(平成 25 年法律第 85 号。以下「法」又は「再生医療等安全性確保法」

という。)附則第2条においては、法施行後5年以内に、法の施行の状況、

再生医療等を取り巻く状況の変化等を勘案し、法の規定に検討を加え、必要

があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされ

ている。

○

このため、本部会では、令和元年7月から検討を開始し、計6回にわたっ

て再生医療等の施策全般の見直しに関する議論を重ねるとともに、関係団体

からのヒアリングを実施した。本中間整理は、これまでの検討状況につい

て、中間的に整理を行ったものである。

Ⅱ

基本的な考え方

本部会では、現在の法の施行の状況や、再生医療等を取り巻く状況の変化等

を踏まえ、基本的な考え方を以下のとおり整理した。

1.医療技術等の変化への対応

○ 法制定以降の医療技術の発展や研究の進展等により、当初法が想定して

いなかった新しい技術の普及が進んできた。具体的には、遺伝子治療やゲ

ノム編集技術といった技術の発展・普及が進み、再生医療等などの医療を

提供する際にも、今後広く利用されることが想定されている。また、個々

の再生医療等技術が有するリスクに関する科学的知見も蓄積されてきた。

○ このような状況を踏まえ、再生医療等の安全性の確保等を図りつつも再

生医療等の普及の促進を図る観点から、法の対象とする医療技術の範囲を

検討するとともに、個々の医療技術のリスクをどのように分類し、それぞ

れどのような手続を求めていくかについて、検討する必要性がある。

2.再生医療等の安全性及び科学的妥当性の確保

○ 法においては、再生医療等技術の安全性の確保及び生命倫理への配慮に

関する措置を規定しているが、法の施行後、平成 29 年に発生した臍帯血事

案(経営破綻した臍帯血プライベートバンクから流出した臍帯血を用いて

無届の再生医療等が提供された事案)を含め、法違反が疑われる等の理由

により法に基づく立入検査や報告命令、緊急命令を行った事案が多数発生

するなど、再生医療等の安全性等に懸念が生じる事案が発生している。

2

はじめに

○

平成 26 年 11 月 25 日に施行された再生医療等の安全性の確保等に関する

法律(平成 25 年法律第 85 号。以下「法」又は「再生医療等安全性確保法」

という。)附則第2条においては、法施行後5年以内に、法の施行の状況、

再生医療等を取り巻く状況の変化等を勘案し、法の規定に検討を加え、必要

があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされ

ている。

○

このため、本部会では、令和元年7月から検討を開始し、計6回にわたっ

て再生医療等の施策全般の見直しに関する議論を重ねるとともに、関係団体

からのヒアリングを実施した。本中間整理は、これまでの検討状況につい

て、中間的に整理を行ったものである。

Ⅱ

基本的な考え方

本部会では、現在の法の施行の状況や、再生医療等を取り巻く状況の変化等

を踏まえ、基本的な考え方を以下のとおり整理した。

1.医療技術等の変化への対応

○ 法制定以降の医療技術の発展や研究の進展等により、当初法が想定して

いなかった新しい技術の普及が進んできた。具体的には、遺伝子治療やゲ

ノム編集技術といった技術の発展・普及が進み、再生医療等などの医療を

提供する際にも、今後広く利用されることが想定されている。また、個々

の再生医療等技術が有するリスクに関する科学的知見も蓄積されてきた。

○ このような状況を踏まえ、再生医療等の安全性の確保等を図りつつも再

生医療等の普及の促進を図る観点から、法の対象とする医療技術の範囲を

検討するとともに、個々の医療技術のリスクをどのように分類し、それぞ

れどのような手続を求めていくかについて、検討する必要性がある。

2.再生医療等の安全性及び科学的妥当性の確保

○ 法においては、再生医療等技術の安全性の確保及び生命倫理への配慮に

関する措置を規定しているが、法の施行後、平成 29 年に発生した臍帯血事

案(経営破綻した臍帯血プライベートバンクから流出した臍帯血を用いて

無届の再生医療等が提供された事案)を含め、法違反が疑われる等の理由

により法に基づく立入検査や報告命令、緊急命令を行った事案が多数発生

するなど、再生医療等の安全性等に懸念が生じる事案が発生している。

2