よむ、つかう、まなぶ。

再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しに係る検討の中間整理 (20 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html |

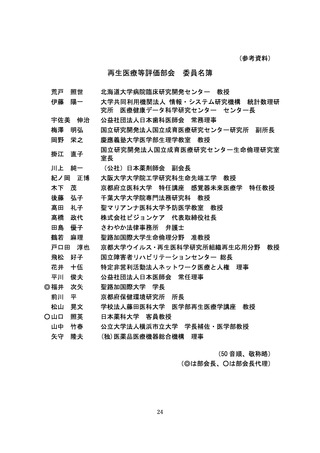

| 出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

は、先進医療の手続の省略が可能か否かについて、臨床研究法に基づく

臨床研究の取扱いを参考にしつつ、先進医療会議等において検討いただ

くべきではないかとの意見があった。

<リスク分類・法の適用除外範囲の見直しについて>

○ 1(2)(ⅱ)②のとおり、法の適用除外範囲やリスク分類を見直す

ことについて、専門家による議論が必要ではないかとの意見があった。

○ 特に、薬事承認された医療機器を用いて製造される特定細胞加工物

や、PRPを用いた再生医療等技術、保険収載された再生医療等技術等

について、法の適用を除外する、又は手続を緩和してもよいのではない

かといった意見があった。

③ 今後の対応の方向性

<手続の責任主体について>

○ 法において規定する手続のうち、研究特有の手続については、手続の

主体を医療機関の管理者ではなく、実施責任者とすることを検討すべき

である。

<先進医療の手続について>

○ 先進医療として臨床研究を実施する場合で、かつ、一定の要件を満た

した認定再生医療等委員会の審査を経た場合における、先進医療技術審

査部会及び先進医療会議の審査過程の簡略化について、臨床研究法に基

づく臨床研究の取扱いも参考にしつつ、先進医療会議等において検討す

べきである。

<リスク分類・法の適用除外範囲の見直しについて>

(以下、1(2)(ⅱ)③の再掲)

○ 現在得られている知見や法の運用状況に照らして、法の適用除外範

囲や再生医療等技術のリスク分類が適切であるか、各リスク階層の手

続が適切であるかについて、当該技術のリスクと手続に係る負担等を

比較衡量しつつ、専門的な見地から検討すべきである。

○ 検討にあたっては、細胞の種類や投与部位・投与方法等によるリス

ク要因(造腫瘍性、免疫原性、感染等)、原材料となる細胞の入手方法

や特定細胞加工物の製造方法等を加味し、検討対象となる医療技術の

リスクについて、慎重に検討すべきである。

19

臨床研究の取扱いを参考にしつつ、先進医療会議等において検討いただ

くべきではないかとの意見があった。

<リスク分類・法の適用除外範囲の見直しについて>

○ 1(2)(ⅱ)②のとおり、法の適用除外範囲やリスク分類を見直す

ことについて、専門家による議論が必要ではないかとの意見があった。

○ 特に、薬事承認された医療機器を用いて製造される特定細胞加工物

や、PRPを用いた再生医療等技術、保険収載された再生医療等技術等

について、法の適用を除外する、又は手続を緩和してもよいのではない

かといった意見があった。

③ 今後の対応の方向性

<手続の責任主体について>

○ 法において規定する手続のうち、研究特有の手続については、手続の

主体を医療機関の管理者ではなく、実施責任者とすることを検討すべき

である。

<先進医療の手続について>

○ 先進医療として臨床研究を実施する場合で、かつ、一定の要件を満た

した認定再生医療等委員会の審査を経た場合における、先進医療技術審

査部会及び先進医療会議の審査過程の簡略化について、臨床研究法に基

づく臨床研究の取扱いも参考にしつつ、先進医療会議等において検討す

べきである。

<リスク分類・法の適用除外範囲の見直しについて>

(以下、1(2)(ⅱ)③の再掲)

○ 現在得られている知見や法の運用状況に照らして、法の適用除外範

囲や再生医療等技術のリスク分類が適切であるか、各リスク階層の手

続が適切であるかについて、当該技術のリスクと手続に係る負担等を

比較衡量しつつ、専門的な見地から検討すべきである。

○ 検討にあたっては、細胞の種類や投与部位・投与方法等によるリス

ク要因(造腫瘍性、免疫原性、感染等)、原材料となる細胞の入手方法

や特定細胞加工物の製造方法等を加味し、検討対象となる医療技術の

リスクについて、慎重に検討すべきである。

19