よむ、つかう、まなぶ。

再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しに係る検討の中間整理 (12 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html |

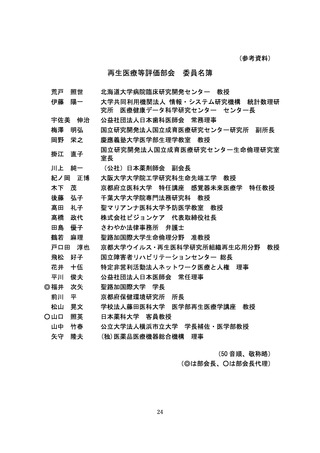

| 出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

詳細に記載することを求めてはどうか

・ 定期報告に記載した科学的妥当性の評価を公表することとしてはど

うか

・ 提供した再生医療等の結果をレジストリに登録することとしてはど

うか

といった意見があった。

また、認定再生医療等委員会が適切に有効性を評価できるよう、有効

性の評価に係るガイダンスを作成してはどうかとの意見があった。

○ これらの方法により有効性を評価する対象については、

・ 全疾患を対象とするのではなく、まずは評価が可能な一部の疾患か

ら始めてはどうか

・ 治療と研究は分けて考えるべきではないか

・ 患者の安全性を確保する観点からは、研究ではなくいわゆる自由診

療として行われる場合が多い第三種再生医療等のデータをとることが

重要ではないか

といった意見があった。

○ 一方、上記に係る懸念・留意事項として、

・ 対象疾患が様々であるため、有効性を評価する一定の基準を設ける

ことは難しいのではないか

・ 認定再生医療等委員会に対するガイダンスについても、対象疾患や

医療技術ごとに事情が異なるため、詳細なガイダンスを示すことは難

しいのではないか

・ 治療として行われる再生医療等については、研究とは異なり、患者

のフォローアップが困難な場合があることについても考慮が必要では

ないか

・ 治療として行われる再生医療等のデータは患者や医師の主観による

影響が大きい場合等もあり、認定再生医療等委員会が適切に評価でき

なければ、適切なデータが集まらない可能性もあるのではないか

・ 治療として行われる再生医療等のデータを集めるためには、データ

の提出を義務化するか、インセンティブをつける必要があるのではな

いか

・ 再生医療等の提供の終了後においても、必要に応じて、医療機関に

おいてフォローアップが行われるようにする必要があるのではないか

といった意見があった。

③

今後の対応の方向性

11

・ 定期報告に記載した科学的妥当性の評価を公表することとしてはど

うか

・ 提供した再生医療等の結果をレジストリに登録することとしてはど

うか

といった意見があった。

また、認定再生医療等委員会が適切に有効性を評価できるよう、有効

性の評価に係るガイダンスを作成してはどうかとの意見があった。

○ これらの方法により有効性を評価する対象については、

・ 全疾患を対象とするのではなく、まずは評価が可能な一部の疾患か

ら始めてはどうか

・ 治療と研究は分けて考えるべきではないか

・ 患者の安全性を確保する観点からは、研究ではなくいわゆる自由診

療として行われる場合が多い第三種再生医療等のデータをとることが

重要ではないか

といった意見があった。

○ 一方、上記に係る懸念・留意事項として、

・ 対象疾患が様々であるため、有効性を評価する一定の基準を設ける

ことは難しいのではないか

・ 認定再生医療等委員会に対するガイダンスについても、対象疾患や

医療技術ごとに事情が異なるため、詳細なガイダンスを示すことは難

しいのではないか

・ 治療として行われる再生医療等については、研究とは異なり、患者

のフォローアップが困難な場合があることについても考慮が必要では

ないか

・ 治療として行われる再生医療等のデータは患者や医師の主観による

影響が大きい場合等もあり、認定再生医療等委員会が適切に評価でき

なければ、適切なデータが集まらない可能性もあるのではないか

・ 治療として行われる再生医療等のデータを集めるためには、データ

の提出を義務化するか、インセンティブをつける必要があるのではな

いか

・ 再生医療等の提供の終了後においても、必要に応じて、医療機関に

おいてフォローアップが行われるようにする必要があるのではないか

といった意見があった。

③

今後の対応の方向性

11