よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料3】感染症法の対象となる感染症の分類と考え方について (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26447.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 会感染症部会(第62回 6/29)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

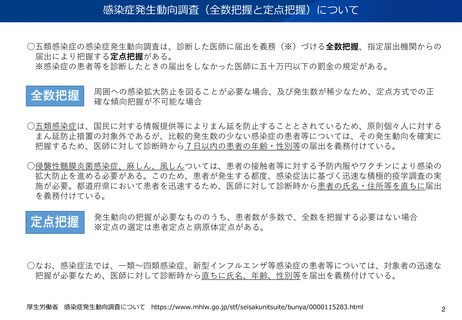

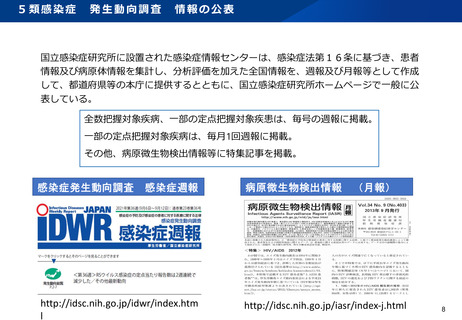

感染症発生動向調査(全数把握と定点把握)について

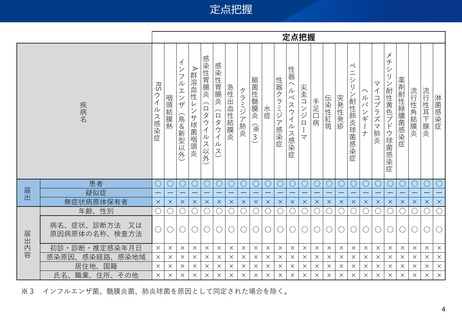

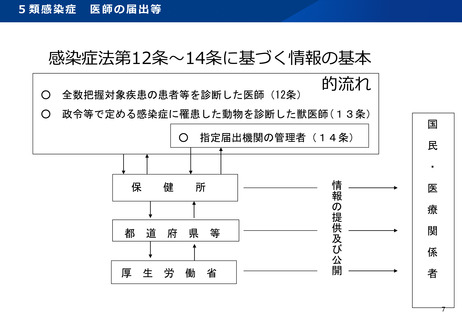

○五類感染症の感染症発生動向調査は、診断した医師に届出を義務(※)づける全数把握、指定届出機関からの

届出により把握する定点把握がある。

※感染症の患者等を診断したときの届出をしなかった医師に五十万円以下の罰金の規定がある。

周囲への感染拡大防止を図ることが必要な場合、及び発生数が稀少なため、定点方式での正

確な傾向把握が不可能な場合

○五類感染症は、国民に対する情報提供等によりまん延を防止することとされているため、原則個々人に対する

まん延防止措置の対象外であるが、比較的発生数の少ない感染症の患者等については、その発生動向を確実に

把握するため、医師に対して診断時から7日以内の患者の年齢・性別等の届出を義務付けている。

○侵襲性髄膜炎菌感染症、麻しん、風しんついては、患者の接触者等に対する予防内服やワクチンにより感染の

拡大防止を進める必要がある。このため、患者が発生する都度、感染症法に基づく迅速な積極的疫学調査の実

施が必要。都道府県において患者を迅速するため、医師に対して診断時から患者の氏名・住所等を直ちに届出

を義務付けている。

発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で、全数を把握する必要はない場合

※定点の選定は患者定点と病原体定点がある。

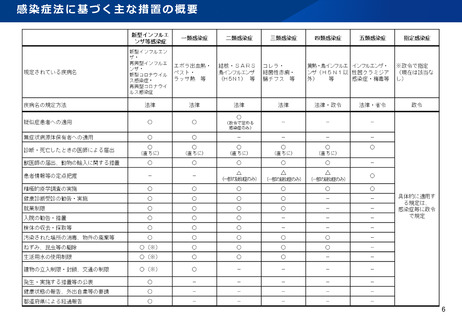

○なお、感染症法では、一類~四類感染症、新型インフルエンザ等感染症の患者等については、対象者の迅速な

把握が必要なため、医師に対して診断時から直ちに氏名、年齢、性別等を届出を義務付けている。

厚生労働省 感染症発生動向調査について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115283.html

2

○五類感染症の感染症発生動向調査は、診断した医師に届出を義務(※)づける全数把握、指定届出機関からの

届出により把握する定点把握がある。

※感染症の患者等を診断したときの届出をしなかった医師に五十万円以下の罰金の規定がある。

周囲への感染拡大防止を図ることが必要な場合、及び発生数が稀少なため、定点方式での正

確な傾向把握が不可能な場合

○五類感染症は、国民に対する情報提供等によりまん延を防止することとされているため、原則個々人に対する

まん延防止措置の対象外であるが、比較的発生数の少ない感染症の患者等については、その発生動向を確実に

把握するため、医師に対して診断時から7日以内の患者の年齢・性別等の届出を義務付けている。

○侵襲性髄膜炎菌感染症、麻しん、風しんついては、患者の接触者等に対する予防内服やワクチンにより感染の

拡大防止を進める必要がある。このため、患者が発生する都度、感染症法に基づく迅速な積極的疫学調査の実

施が必要。都道府県において患者を迅速するため、医師に対して診断時から患者の氏名・住所等を直ちに届出

を義務付けている。

発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で、全数を把握する必要はない場合

※定点の選定は患者定点と病原体定点がある。

○なお、感染症法では、一類~四類感染症、新型インフルエンザ等感染症の患者等については、対象者の迅速な

把握が必要なため、医師に対して診断時から直ちに氏名、年齢、性別等を届出を義務付けている。

厚生労働省 感染症発生動向調査について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115283.html

2