よむ、つかう、まなぶ。

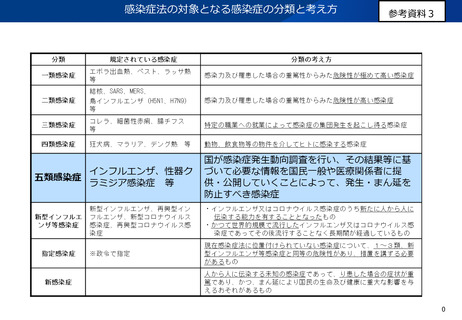

【参考資料3】感染症法の対象となる感染症の分類と考え方について (12 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26447.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 会感染症部会(第62回 6/29)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

5類感染症指定疾患の届け出基準例:梅毒

無症状病原体保有者の届け出あり

(1) 定義

スピロヘータの一種である梅毒トレポネーマ(Treponema pallidum )の感染によって生じる性感染症である。

(2) 臨床的特徴

I期梅毒として感染後3~6週間の潜伏期の後に、感染局所に初期硬結や硬性下疳、無痛性の鼠径部リンパ節腫脹がみられる。

II期梅毒では、感染後3か月を経過すると皮膚や粘膜に梅毒性バラ疹や丘疹性梅毒疹、扁平コンジローマなどの特有な発疹が

見られる。

感染後3年以上を経過すると、晩期顕症梅毒としてゴム腫、梅毒によると考えられる心血管症状、神経症状、眼症状などが

認められることがある。なお、感染していても臨床症状が認められないものもある。

先天梅毒は、梅毒に罹患している母体から出生した児で、(1)胎内感染を示す検査所見のある症例、(2)II期梅毒疹、骨軟骨炎

など早期先天梅毒の症状を呈する症例、(3)乳幼児期は症状を示さずに経過し、学童期以後にHutchinson3徴候(実質性角膜炎、

内耳性難聴、Hutchinson歯)などの晩期先天梅毒の症状を呈する症例がある。また、妊婦における梅毒感染は、先天梅毒のみ

ならず、流産及び死産のリスクとなる。

(3) 届出基準

ア 患者(確定例)

医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から梅毒が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、梅毒患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用い

ること。

イ

無症状病原体保有者

医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左下欄に掲げる検査方法により、抗体(1)カルジオ

リピンを抗原とする検査では16倍以上又はそれに相当する抗体価)を保有する者で無症状病原体保有者と見なされる者(陳

旧性梅毒と見なされる者を除く。)を診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければなら

ない。この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを

用いること。

11

無症状病原体保有者の届け出あり

(1) 定義

スピロヘータの一種である梅毒トレポネーマ(Treponema pallidum )の感染によって生じる性感染症である。

(2) 臨床的特徴

I期梅毒として感染後3~6週間の潜伏期の後に、感染局所に初期硬結や硬性下疳、無痛性の鼠径部リンパ節腫脹がみられる。

II期梅毒では、感染後3か月を経過すると皮膚や粘膜に梅毒性バラ疹や丘疹性梅毒疹、扁平コンジローマなどの特有な発疹が

見られる。

感染後3年以上を経過すると、晩期顕症梅毒としてゴム腫、梅毒によると考えられる心血管症状、神経症状、眼症状などが

認められることがある。なお、感染していても臨床症状が認められないものもある。

先天梅毒は、梅毒に罹患している母体から出生した児で、(1)胎内感染を示す検査所見のある症例、(2)II期梅毒疹、骨軟骨炎

など早期先天梅毒の症状を呈する症例、(3)乳幼児期は症状を示さずに経過し、学童期以後にHutchinson3徴候(実質性角膜炎、

内耳性難聴、Hutchinson歯)などの晩期先天梅毒の症状を呈する症例がある。また、妊婦における梅毒感染は、先天梅毒のみ

ならず、流産及び死産のリスクとなる。

(3) 届出基準

ア 患者(確定例)

医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から梅毒が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、梅毒患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用い

ること。

イ

無症状病原体保有者

医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左下欄に掲げる検査方法により、抗体(1)カルジオ

リピンを抗原とする検査では16倍以上又はそれに相当する抗体価)を保有する者で無症状病原体保有者と見なされる者(陳

旧性梅毒と見なされる者を除く。)を診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければなら

ない。この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを

用いること。

11