よむ、つかう、まなぶ。

参考資料1 次期報酬改定に向けた検討について (14 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |

| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

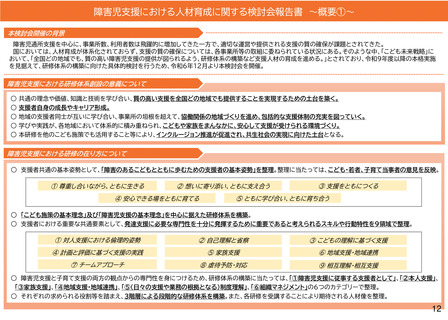

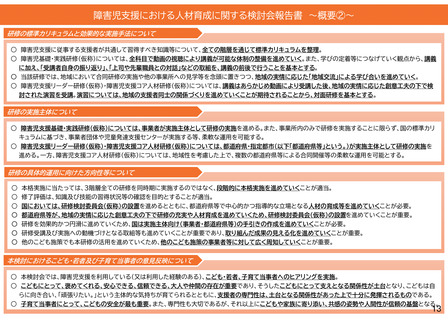

障害児支援における人材育成に関する検討会報告書 ~概要②~

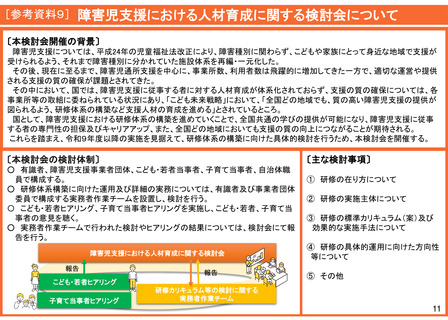

研修の標準カリキュラムと効果的な実施手法について

○ 障害児支援に従事する支援者が共通して習得すべき知識等について、全ての階層を通じて標準カリキュラムを整理。

○ 障害児基礎・実践研修(仮称)については、全科目で動画の視聴により講義が可能な体制の整備を進めていく。また、学びの定着等につなげていく観点から、講義

に加え、「受講者自身の振り返り」、「上司や先輩職員との対話」などの取組を、講義の前後で行うことを基本とする。

〇 当該研修では、地域において合同研修の実施や他の事業所への見学等を念頭に置きつつ、地域の実情に応じた「地域交流」による学び合いを進めていく。

○ 障害児支援リーダー研修(仮称)・障害児支援コア人材研修(仮称)については、講義はあらかじめ動画により受講した後、地域の実情に応じた創意工夫の下で検

討された演習を受講。演習については、地域の支援者同士の関係づくりを進めていくことが期待されることから、対面研修を基本とする。

研修の実施主体について

○ 障害児支援基礎・実践研修(仮称)については、事業者が実施主体として研修の実施を進める。また、事業所内のみで研修を実施することに限らず、国の標準カリ

キュラムに基づき、事業者団体や児童発達支援センターが実施する等、柔軟な運用を可能する。

○ 障害児支援リーダー研修(仮称)・障害児支援コア人材研修(仮称)については、都道府県・指定都市(以下「都道府県等」という。)が実施主体として研修の実施を

進める。一方、障害児支援コア人材研修(仮称)については、地域性を考慮した上で、複数の都道府県等による合同開催等の柔軟な運用を可能とする。

研修の具体的運用に向けた方向性等について

○ 本格実施に当たっては、3階層全ての研修を同時期に実施するのではなく、段階的に本格実施を進めていくことが適当。

○ 修了評価は、知識及び技能の習得状況等の確認を目的とすることが適当。

○ 国においては、研修検討委員会(仮称)の設置を進めるとともに、都道府県等で中心的かつ指導的な立場となる人材の育成等を進めていくことが必要。

〇 都道府県等が、地域の実情に応じた創意工夫の下で研修の充実や人材育成を進めていくため、研修検討委員会(仮称)の設置を進めていくことが重要。

〇 研修を効果的かつ円滑に進めていくため、国は実施主体向け(事業者・都道府県等)の手引きの作成を進めていくことが必要。

〇 研修受講及び実施への動機づけとなる取組等も進めていくことが重要であり、取り組んだ成果の見える化を進めていくことが重要。

〇 他のこども施策でも本研修の活用を進めていくため、他のこども施策の事業者等に対して広く周知していくことが重要。

本検討におけるこども・若者及び子育て当事者の意見反映について

○ 本検討会では、障害児支援を利用している(又は利用した経験のある)、こども・若者、子育て当事者へのヒアリングを実施。

○ こどもにとって、褒めてくれる、安心できる、信頼できる、大人や仲間の存在が重要であり、そうしたこどもにとって支えとなる関係性が土台となり、こどもは自

らに向き合い、「頑張りたい。」という主体的な気持ちが育てられるとともに、支援者の専門性は、土台となる関係性があった上で十分に発揮されるものである。

○ 子育て当事者にとって、こどもの安全が最も重要。また、専門性も大切であるが、それ以上にこどもや家族に寄り添い、共感の姿勢や人間性が信頼の基盤となる。

13

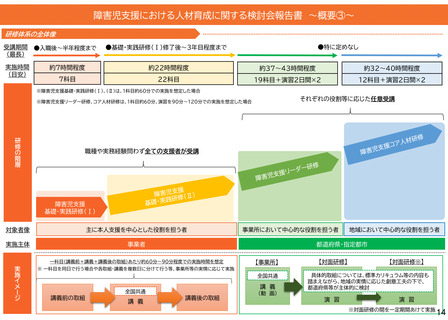

研修の標準カリキュラムと効果的な実施手法について

○ 障害児支援に従事する支援者が共通して習得すべき知識等について、全ての階層を通じて標準カリキュラムを整理。

○ 障害児基礎・実践研修(仮称)については、全科目で動画の視聴により講義が可能な体制の整備を進めていく。また、学びの定着等につなげていく観点から、講義

に加え、「受講者自身の振り返り」、「上司や先輩職員との対話」などの取組を、講義の前後で行うことを基本とする。

〇 当該研修では、地域において合同研修の実施や他の事業所への見学等を念頭に置きつつ、地域の実情に応じた「地域交流」による学び合いを進めていく。

○ 障害児支援リーダー研修(仮称)・障害児支援コア人材研修(仮称)については、講義はあらかじめ動画により受講した後、地域の実情に応じた創意工夫の下で検

討された演習を受講。演習については、地域の支援者同士の関係づくりを進めていくことが期待されることから、対面研修を基本とする。

研修の実施主体について

○ 障害児支援基礎・実践研修(仮称)については、事業者が実施主体として研修の実施を進める。また、事業所内のみで研修を実施することに限らず、国の標準カリ

キュラムに基づき、事業者団体や児童発達支援センターが実施する等、柔軟な運用を可能する。

○ 障害児支援リーダー研修(仮称)・障害児支援コア人材研修(仮称)については、都道府県・指定都市(以下「都道府県等」という。)が実施主体として研修の実施を

進める。一方、障害児支援コア人材研修(仮称)については、地域性を考慮した上で、複数の都道府県等による合同開催等の柔軟な運用を可能とする。

研修の具体的運用に向けた方向性等について

○ 本格実施に当たっては、3階層全ての研修を同時期に実施するのではなく、段階的に本格実施を進めていくことが適当。

○ 修了評価は、知識及び技能の習得状況等の確認を目的とすることが適当。

○ 国においては、研修検討委員会(仮称)の設置を進めるとともに、都道府県等で中心的かつ指導的な立場となる人材の育成等を進めていくことが必要。

〇 都道府県等が、地域の実情に応じた創意工夫の下で研修の充実や人材育成を進めていくため、研修検討委員会(仮称)の設置を進めていくことが重要。

〇 研修を効果的かつ円滑に進めていくため、国は実施主体向け(事業者・都道府県等)の手引きの作成を進めていくことが必要。

〇 研修受講及び実施への動機づけとなる取組等も進めていくことが重要であり、取り組んだ成果の見える化を進めていくことが重要。

〇 他のこども施策でも本研修の活用を進めていくため、他のこども施策の事業者等に対して広く周知していくことが重要。

本検討におけるこども・若者及び子育て当事者の意見反映について

○ 本検討会では、障害児支援を利用している(又は利用した経験のある)、こども・若者、子育て当事者へのヒアリングを実施。

○ こどもにとって、褒めてくれる、安心できる、信頼できる、大人や仲間の存在が重要であり、そうしたこどもにとって支えとなる関係性が土台となり、こどもは自

らに向き合い、「頑張りたい。」という主体的な気持ちが育てられるとともに、支援者の専門性は、土台となる関係性があった上で十分に発揮されるものである。

○ 子育て当事者にとって、こどもの安全が最も重要。また、専門性も大切であるが、それ以上にこどもや家族に寄り添い、共感の姿勢や人間性が信頼の基盤となる。

13