よむ、つかう、まなぶ。

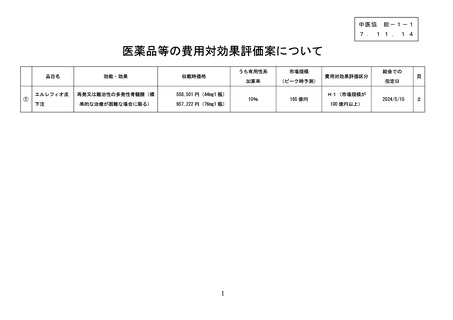

総-1-1医薬品等の費用対効果評価案について (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

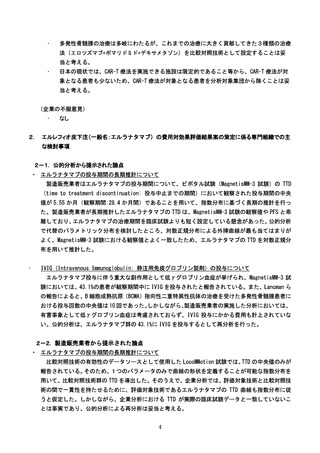

・ IVIG の投与について

MagnetisMM-3 試験では、試験期間中に血清免疫グロブリン G(IgG)値が 400 mg/dL を下回った場

合に、免疫グロブリン製剤を投与することが推奨されていた。実臨床における免疫グロブリン製剤の

投与について、企業は臨床専門家から次の意見を聴取した。

『感染症予防の観点から、IgG 値が 400

mg/dL を下回った場合に、多数の医師が免疫グロブリン製剤の投与を検討するため、実臨床における

免疫グロブリン製剤の投与割合は、概ね MM-3 試験における割合(43.1%)に一致すると考えられる。

ただし、400 mg/dL の基準はあくまで目安に過ぎず、免疫グロブリン製剤は高額であることから、不

必要に投与するべきではないと考える。具体的には、IgG 値が 400 mg/dL を下回った場合でも、感染

症がない限りただちに免疫グロブリン製剤を投与することはなく、200 mg/dL を下回った場合に初め

て投与を検討する。

』

以上を踏まえると、患者の状態によって状況は異なるものの、公的分析が用いた免疫グロブリンの

投与割合 (エルラナタマブ群の 43.1%) および先行研究を参考にして推計した免疫グロブリン製剤

の費用 (999,931 円) をエルラナタマブ群にのみ用いることは妥当であると考える。

結論として、公的分析の再分析には一定の妥当性があることから企業として異論はない。

2-3. 専門組織の議論

以上を踏まえて、専門組織は、MAIC による間接比較を公的分析と企業分析のいずれも用いている

が、分析対象品目と比較対照技術の比較に用いられた研究には時期に大きな隔たりがあり、この手法

を用いることの妥当性について、下記のとおり、公的分析に対して追加分析を求めることとした。

企業分析の Matching adjusted indirect comparison (MAIC)による間接比較を公的分析は受

け入れているが、分析対象品目と比較対照技術の比較に用いられた研究の背景情報などを踏ま

えて、この手法を用いることの妥当性について再検討してはどうか。

上記専門組織の決定について、公的分析より追加分析が実施された。専門組織では、以下のと

おり議論され、分析結果等については、公的分析による追加分析結果が妥当であると結論づけら

れた。

公的分析が IVIG の使用を想定して分析に加えたことは妥当な判断と考えられる。

MAIC による間接比較では、地域差や再発状態のように調整していない因子がある。

アンカーのない MAIC を使用する場合、不確実性が高いものとなる。

観察研究と単群試験の比較として厳密に比べることが難しいなか、MAIC の解釈については、で

きる範囲で個別に検討する必要があるのではないか。

MAIC による間接比較は、不確実性が大きい中で一定の結論を出すために有効な手法ではある

が、その不確実性を考慮すると、品目毎に科学的妥当性を議論する必要がある。

<参考:本資料に係る留意事項>

・ 総合的評価では、企業分析及び公的分析双方とも一定の科学的妥当性が認められている。

・ 「専門組織での主な検討事項」は、双方の見解の主な相違部分を抜粋したものである。

・ 費用対効果評価の詳細については、国立保健医療科学院から公表される報告書を参照されたい。

(以上)

5

MagnetisMM-3 試験では、試験期間中に血清免疫グロブリン G(IgG)値が 400 mg/dL を下回った場

合に、免疫グロブリン製剤を投与することが推奨されていた。実臨床における免疫グロブリン製剤の

投与について、企業は臨床専門家から次の意見を聴取した。

『感染症予防の観点から、IgG 値が 400

mg/dL を下回った場合に、多数の医師が免疫グロブリン製剤の投与を検討するため、実臨床における

免疫グロブリン製剤の投与割合は、概ね MM-3 試験における割合(43.1%)に一致すると考えられる。

ただし、400 mg/dL の基準はあくまで目安に過ぎず、免疫グロブリン製剤は高額であることから、不

必要に投与するべきではないと考える。具体的には、IgG 値が 400 mg/dL を下回った場合でも、感染

症がない限りただちに免疫グロブリン製剤を投与することはなく、200 mg/dL を下回った場合に初め

て投与を検討する。

』

以上を踏まえると、患者の状態によって状況は異なるものの、公的分析が用いた免疫グロブリンの

投与割合 (エルラナタマブ群の 43.1%) および先行研究を参考にして推計した免疫グロブリン製剤

の費用 (999,931 円) をエルラナタマブ群にのみ用いることは妥当であると考える。

結論として、公的分析の再分析には一定の妥当性があることから企業として異論はない。

2-3. 専門組織の議論

以上を踏まえて、専門組織は、MAIC による間接比較を公的分析と企業分析のいずれも用いている

が、分析対象品目と比較対照技術の比較に用いられた研究には時期に大きな隔たりがあり、この手法

を用いることの妥当性について、下記のとおり、公的分析に対して追加分析を求めることとした。

企業分析の Matching adjusted indirect comparison (MAIC)による間接比較を公的分析は受

け入れているが、分析対象品目と比較対照技術の比較に用いられた研究の背景情報などを踏ま

えて、この手法を用いることの妥当性について再検討してはどうか。

上記専門組織の決定について、公的分析より追加分析が実施された。専門組織では、以下のと

おり議論され、分析結果等については、公的分析による追加分析結果が妥当であると結論づけら

れた。

公的分析が IVIG の使用を想定して分析に加えたことは妥当な判断と考えられる。

MAIC による間接比較では、地域差や再発状態のように調整していない因子がある。

アンカーのない MAIC を使用する場合、不確実性が高いものとなる。

観察研究と単群試験の比較として厳密に比べることが難しいなか、MAIC の解釈については、で

きる範囲で個別に検討する必要があるのではないか。

MAIC による間接比較は、不確実性が大きい中で一定の結論を出すために有効な手法ではある

が、その不確実性を考慮すると、品目毎に科学的妥当性を議論する必要がある。

<参考:本資料に係る留意事項>

・ 総合的評価では、企業分析及び公的分析双方とも一定の科学的妥当性が認められている。

・ 「専門組織での主な検討事項」は、双方の見解の主な相違部分を抜粋したものである。

・ 費用対効果評価の詳細については、国立保健医療科学院から公表される報告書を参照されたい。

(以上)

5