よむ、つかう、まなぶ。

総-3費用対効果評価専門組織からの報告について (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63223.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第616回 9/10)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

薬価の変更

比較対照技術であるダルベポエチンアルファについて、最新の薬価(2025 年 6 月時点)を用いて再

分析を実施した。

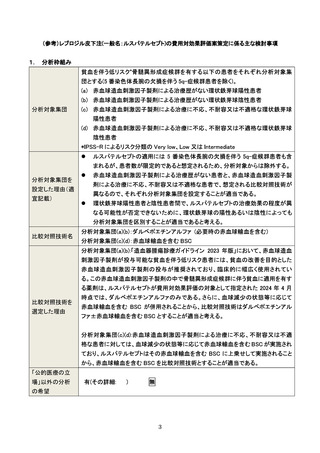

分析対象集団(d)における追加的有用性の根拠

公的分析では、進行中の試験も含めてデータベースに登録されている臨床試験の調査を行ったが、

追加的有用性評価に利用可能と推測される臨床試験は特定することが出来なかった。現時点にお

いて利用可能なエビデンスが限られており、ルスパテルセプトの追加的有用性評価は困難であると

判断した。

2-2. 製造販売業者から提示された論点

レブロジルの価値

レブロジルは 2024 年、低リスク骨髄異形成症候群に伴う貧血の改善および輸血量の低減などの有

効性を認められ、2014 年に適応を追加取得したダルベポエチンアルファ以降、10 年ぶりの新薬となっ

た。定期的な赤血球輸血は、鉄過剰症や心不全などの合併症リスクの増加や生存率の低下と関連し

ており、輸血非依存状態の達成および維持は臨床的に重要である。本評価においても、この指標の重

要性が受け入れられ、本指標に基づき一部の分析対象集団において追加的有用性を有すると評価さ

れている。

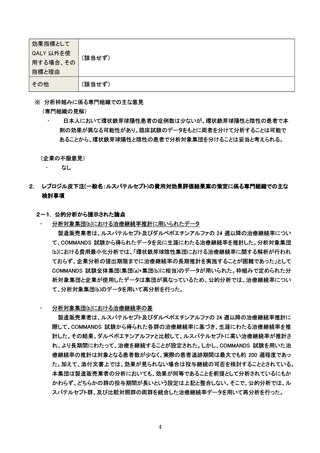

費用対効果評価の限界

現行の費用対効果評価においては QALY を指標としているため、生存年あるいは QOL の有意な改

善が必要である。本評価でいずれの対象集団においても費用対効果が良好と示すに至らなかった背

景として、以下の点が考えられる。

低リスク骨髄異形成症候群の治療目標は血球減少に対する対応およびその改善であるが、長年の

間、新規治療がない疾患領域では比較対照技術が安価になっていることが多く、ICER を算出する際

にイノベーションの価値が反映されにくいこと。

高リスク骨髄異形成症候群においては AML への移行、または OS におけるレブロジルの優越性を

検証するには、イベント発生頻度が低いことが想定されるため、さらなる長期データや大規模な試験、

あるいはリアルワールドデータの蓄積が必要となり、分析時点では入手が困難であったこと。

2-3. 専門組織の議論

以上を踏まえ、専門組織で議論し、分析対象集団(b)における治療継続率推計に用いられたデータ、

分析対象集団(b)における治療継続率の差、薬価の変更について、下記のとおり、公的分析結果が妥

当であると考えられた。

公的分析での治療継続率で、分析対象集団(b)のデータを用いた再分析は妥当である。

公的分析でのルスパテルセプト群、及び比較対照群の両群を統合した治療継続率データを用

いた再分析は妥当である。

最新の薬価(2025 年 6 月時点)を用いた再分析は妥当である。

5

比較対照技術であるダルベポエチンアルファについて、最新の薬価(2025 年 6 月時点)を用いて再

分析を実施した。

分析対象集団(d)における追加的有用性の根拠

公的分析では、進行中の試験も含めてデータベースに登録されている臨床試験の調査を行ったが、

追加的有用性評価に利用可能と推測される臨床試験は特定することが出来なかった。現時点にお

いて利用可能なエビデンスが限られており、ルスパテルセプトの追加的有用性評価は困難であると

判断した。

2-2. 製造販売業者から提示された論点

レブロジルの価値

レブロジルは 2024 年、低リスク骨髄異形成症候群に伴う貧血の改善および輸血量の低減などの有

効性を認められ、2014 年に適応を追加取得したダルベポエチンアルファ以降、10 年ぶりの新薬となっ

た。定期的な赤血球輸血は、鉄過剰症や心不全などの合併症リスクの増加や生存率の低下と関連し

ており、輸血非依存状態の達成および維持は臨床的に重要である。本評価においても、この指標の重

要性が受け入れられ、本指標に基づき一部の分析対象集団において追加的有用性を有すると評価さ

れている。

費用対効果評価の限界

現行の費用対効果評価においては QALY を指標としているため、生存年あるいは QOL の有意な改

善が必要である。本評価でいずれの対象集団においても費用対効果が良好と示すに至らなかった背

景として、以下の点が考えられる。

低リスク骨髄異形成症候群の治療目標は血球減少に対する対応およびその改善であるが、長年の

間、新規治療がない疾患領域では比較対照技術が安価になっていることが多く、ICER を算出する際

にイノベーションの価値が反映されにくいこと。

高リスク骨髄異形成症候群においては AML への移行、または OS におけるレブロジルの優越性を

検証するには、イベント発生頻度が低いことが想定されるため、さらなる長期データや大規模な試験、

あるいはリアルワールドデータの蓄積が必要となり、分析時点では入手が困難であったこと。

2-3. 専門組織の議論

以上を踏まえ、専門組織で議論し、分析対象集団(b)における治療継続率推計に用いられたデータ、

分析対象集団(b)における治療継続率の差、薬価の変更について、下記のとおり、公的分析結果が妥

当であると考えられた。

公的分析での治療継続率で、分析対象集団(b)のデータを用いた再分析は妥当である。

公的分析でのルスパテルセプト群、及び比較対照群の両群を統合した治療継続率データを用

いた再分析は妥当である。

最新の薬価(2025 年 6 月時点)を用いた再分析は妥当である。

5