よむ、つかう、まなぶ。

参考資料3 標榜診療科名についての要望(一般社団法人日本睡眠学会 提出資料) (1 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62906.html |

| 出典情報 | 医道審議会 医道分科会 診療科名標榜部会(第6回 9/4)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2025 年 4 月 30 日

厚生労働省

医政局長 森光敬子 殿

一般社団法人 日本睡眠学会

理事長 内村直尚

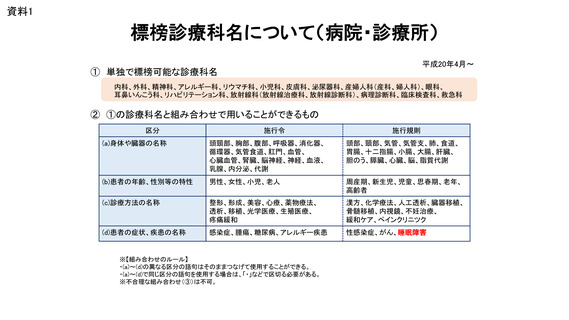

標榜診療科名についての要望

日本睡眠学会は、国民・患者の睡眠障害の診療を行う医療機関へのアクセスを向上させる観点から、

医療法で定められる標榜可能な診療科名について、内科、精神科等の単独で標榜できる診療科名と組

み合わせて標榜できる用語の1つとして新たに「睡眠障害」を追加し、「睡眠障害内科」、「睡眠障害精神

科」あるいは「内科(睡眠障害)」、「精神科(睡眠障害)」等の標榜を可能とすることを要望いたします(資

料 1)。1996 年医道審議会診療科名標榜部会がまとめられた「標榜診療科名に関する基本的な考え方」

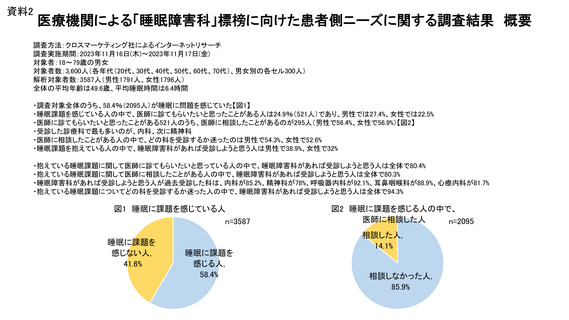

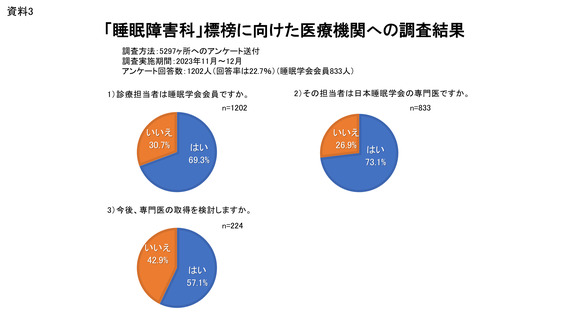

に示された 4 点について、あらたに一般国民および睡眠診療分野に関わる医療機関を対象としたアンケ

ート調査を行い、下記のとおり、その結果も含めて日本睡眠学会の考え方をまとめましたので、御理解・御

検討の程よろしくお願いいたします。

なお、本要望は、睡眠障害の医療と特に関係が深い診療分野の学術団体である、日本精神神経学

会、日本呼吸器学会、日本神経学会、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会、日本循環器学会、日本小児

科学会と事前調整を行い、賛同が得られていることを申し添えます。

1. 独立した診療分野を形成していること

1990 年に公表された国際疾病分類第 10 版(ICD10)では、睡眠障害は「精神及び行動の障害」の

大分類(F コード)と、「神経系の疾患」の大分類(G コード)に分けて分類されていましたが、2018 年に

公表された第 11 版(ICD11)では、睡眠覚醒障害は精神疾患や神経疾患とは独立した疾患として新し

い章(第 7 章)に分類されることになり、さらに、内分泌、栄養及び代謝疾患(E コード)に分類されてい

た、肥満低換気症候群も睡眠・覚醒障害の章に統合されています。睡眠覚醒障害を独立した疾患群と

するのは世界の共通認識となりつつあり、日本でも独立した診療分野を形成していると考えます。

2. 国民の求めの高い診療分野であること

現代社会では短時間睡眠化が進行、シフトワークやストレス、労働の質的変化に伴って睡眠の問題

が増加しており、大規模な疫学調査によると不眠を訴える人は国民の 23.5% (Kaneita Sleep 2006)

であり、2019 年の国民健康栄養調査でも「睡眠の質に満足できなかった」と答えた人の割合が 21.8%、

「日中眠気がある」と答えた人の割合は 34.8%と睡眠に関する悩みが多いことが報告されてきました。睡

眠不足や様々な睡眠障害は、日中の眠気や疲労に加え、頭痛等の心身愁訴の増加、情動不安定、注

意力や判断力の低下に関連する作業効率の低下、子どもの成長・発達の阻害や学業成績の低下等、

多岐にわたる影響を及ぼし、事故等の重大な結果を招く場合があります。また睡眠の問題が慢性化する

と、肥満、高血圧、2型糖尿病、心疾患、脳血管障害、認知症、神経発達症の発症リスク上昇や死亡率

の上昇が生じることが明らかになっています。さらに睡眠の問題自体がうつ病などの精神障害の発症リ

厚生労働省

医政局長 森光敬子 殿

一般社団法人 日本睡眠学会

理事長 内村直尚

標榜診療科名についての要望

日本睡眠学会は、国民・患者の睡眠障害の診療を行う医療機関へのアクセスを向上させる観点から、

医療法で定められる標榜可能な診療科名について、内科、精神科等の単独で標榜できる診療科名と組

み合わせて標榜できる用語の1つとして新たに「睡眠障害」を追加し、「睡眠障害内科」、「睡眠障害精神

科」あるいは「内科(睡眠障害)」、「精神科(睡眠障害)」等の標榜を可能とすることを要望いたします(資

料 1)。1996 年医道審議会診療科名標榜部会がまとめられた「標榜診療科名に関する基本的な考え方」

に示された 4 点について、あらたに一般国民および睡眠診療分野に関わる医療機関を対象としたアンケ

ート調査を行い、下記のとおり、その結果も含めて日本睡眠学会の考え方をまとめましたので、御理解・御

検討の程よろしくお願いいたします。

なお、本要望は、睡眠障害の医療と特に関係が深い診療分野の学術団体である、日本精神神経学

会、日本呼吸器学会、日本神経学会、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会、日本循環器学会、日本小児

科学会と事前調整を行い、賛同が得られていることを申し添えます。

1. 独立した診療分野を形成していること

1990 年に公表された国際疾病分類第 10 版(ICD10)では、睡眠障害は「精神及び行動の障害」の

大分類(F コード)と、「神経系の疾患」の大分類(G コード)に分けて分類されていましたが、2018 年に

公表された第 11 版(ICD11)では、睡眠覚醒障害は精神疾患や神経疾患とは独立した疾患として新し

い章(第 7 章)に分類されることになり、さらに、内分泌、栄養及び代謝疾患(E コード)に分類されてい

た、肥満低換気症候群も睡眠・覚醒障害の章に統合されています。睡眠覚醒障害を独立した疾患群と

するのは世界の共通認識となりつつあり、日本でも独立した診療分野を形成していると考えます。

2. 国民の求めの高い診療分野であること

現代社会では短時間睡眠化が進行、シフトワークやストレス、労働の質的変化に伴って睡眠の問題

が増加しており、大規模な疫学調査によると不眠を訴える人は国民の 23.5% (Kaneita Sleep 2006)

であり、2019 年の国民健康栄養調査でも「睡眠の質に満足できなかった」と答えた人の割合が 21.8%、

「日中眠気がある」と答えた人の割合は 34.8%と睡眠に関する悩みが多いことが報告されてきました。睡

眠不足や様々な睡眠障害は、日中の眠気や疲労に加え、頭痛等の心身愁訴の増加、情動不安定、注

意力や判断力の低下に関連する作業効率の低下、子どもの成長・発達の阻害や学業成績の低下等、

多岐にわたる影響を及ぼし、事故等の重大な結果を招く場合があります。また睡眠の問題が慢性化する

と、肥満、高血圧、2型糖尿病、心疾患、脳血管障害、認知症、神経発達症の発症リスク上昇や死亡率

の上昇が生じることが明らかになっています。さらに睡眠の問題自体がうつ病などの精神障害の発症リ