よむ、つかう、まなぶ。

資料7-1_実績評価書案(施策目標Ⅱ-2-1) (1 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00152.html |

| 出典情報 | 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第18回 7/14)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

実績評価書(案)

(厚生労働省6(Ⅱ-2-1))

施策目標名

規制されている乱用薬物について、不正流通の遮断及び乱用防止を推進すること(施策目標Ⅱ-2-1)

基本目標Ⅱ:安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること

施策大目標2:麻薬・覚醒剤等の乱用を防止すること

本施策は、次の施策を柱に実施している。

・ 麻薬・覚醒剤等の不正流通の遮断を推進するとともに、医療用麻薬等の適正な流通を確保する。

・ 麻薬・覚醒剤等の乱用防止を推進する。

・ いわゆる危険ドラッグの取締り及び乱用拡大の防止のための広報・啓発活動を推進する。

・ 全国規模で捜査情報の共有・分析を可能にするシステムを構築・運用すること等により、麻薬取締部の捜査態勢を強化する。

・ 若年層の大麻乱用が拡大を続ける状況等を踏まえ、インターネットサイト内での行動分析に基づく乱用防止広告を実施し、薬物乱用防止啓発の

充実を図る。

【総合的な薬物対策の推進について】

・ 厚生労働省では、平成30年8月に薬物乱用対策推進会議が策定した「第五次薬物乱用防止五か年戦略」に基づく、政府を挙げた総合的な薬物

乱用対策を推進してきたところである。

・ 令和5年8月に第五次薬物乱用防止五か年戦略のフォローアップと併せて、新たに「第六次薬物乱用防止五か年戦略」を策定した。同戦略は、

第五次薬物乱用防止五カ年戦略の目標を引き継ぐとともに、(1)大麻乱用期への総合的な対策の強化、(2)再乱用防止対策における関係機関の

連携した”息の長い支援”の強化、(3)サイバー空間を利用した薬物密売の取締りの強化、(4)国際的な人の往来増加への対応強化、(5)薬物乱

用政策についての国際社会との連携・協力強化と積極的な発信 を強化点としているものである。

(参考)「第六次薬物乱用防止五か年戦略」に基づく厚生労働省の取組

・ 未規制物質等の迅速な指定の推進

・ 再乱用防止に従事する職員向けの教材等の作成や研修の充実 等

施策の概要

【危険ドラッグ対策の推進について】

・ 危険ドラッグについては、平成26年7月に薬物乱用対策推進会議で決定した「危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策」に始まり、平成30

年8月の「第五次薬物乱用防止五か年戦略」、令和5年8月の「第六次薬物乱用防止五か年戦略」に基づく対策を推進してきたところである。

・ 平成27年7月までには危険ドラッグ店舗を全て廃業に追い込んだものの、近年、危険ドラッグ店舗の再出現や相次ぐ健康被害等、危険ドラッグ

乱用に再燃の兆しがあり、令和5年9月、関係省庁と「危険ドラッグ対策会議」を開催し、危険ドラッグによる健康被害の情報収集や取締り体制の強

化について確認を行った。

・ また、販売店舗に対し一斉立入検査を実施して、指定薬物の疑いのある物品に対して検査命令・販売等停止命令、さらに広域的な流通な禁止

をするのみならず、包括指定も含む含有する成分の迅速な指定薬物への指定を行い、危険ドラッグ乱用根絶に向けた徹底した取組を実施してい

る。

【広報・啓発活動について】

・ 薬物乱用防止対策は、社会が薬物を受け入れない環境をつくることが非常に重要であることから、地域における啓発として、「麻薬・覚醒剤・大

麻乱用防止運動」などの国民的啓発運動を展開し、薬物の危険性・有害性に関する正しい知識を周知徹底するとともに、近年若年層における薬物

乱用が問題となっていることから、青少年や保護者等に向けて、薬物乱用防止普及啓発読本等の啓発資材を作成し、配布している。

・ また、薬物乱用防止啓発訪問事業として、要請のあった教育機関等に講師を派遣して、専門の教材を基に効果的な普及啓発を図るとともに、

Facebook等を活用して情報を発信している。

・ さらに、令和3年度より、若年層のうち大麻に関心の高い者をハイリスク層と定義し、それらをターゲットとしたインターネット上での行動に応じた

デジタル広報を実施している。

・ 危険ドラッグ対策に係る国民への啓発については、平成25年に「あやしいヤクブツ連絡ネット(https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp)」を開設し、国

民が一元的に危険ドラッグを含む指定薬物などの危険性等に関する情報にアクセスできる環境整備を行った。

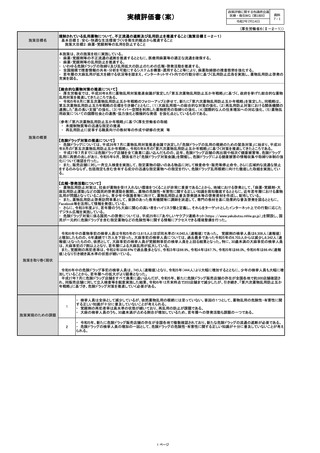

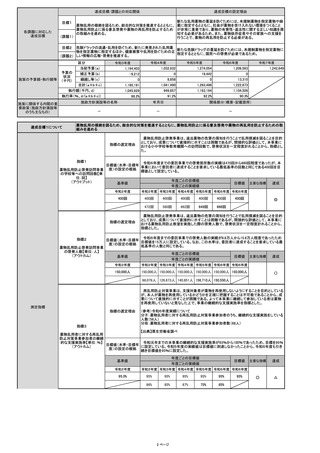

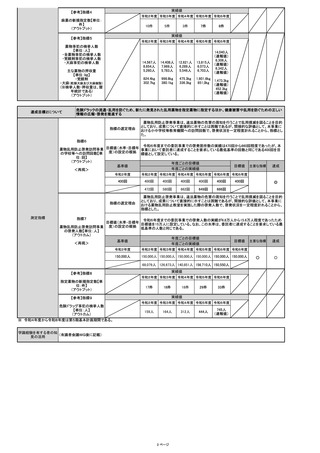

令和6年中の薬物事犯の検挙人員は令和5年の13,815人とほぼ同水準の14,040人(速報値)であった。 覚醒剤の検挙人員は6,306人(速報値)

と増加したものの、6年連続で1万人を下回った。大麻事犯の検挙人員については、過去最多であった令和5年の6,703人からは減少し6,342人(速

報値)となったものの、依然として、大麻事犯の検挙人員が覚醒剤事犯の検挙人員を上回る結果となった。特に、30歳未満の大麻事犯の検挙人員

は、大麻事犯の7割以上となり、若年層による大麻乱用が拡大している。

また、覚醒剤の再犯者率は、令和2年は68.6%で過去最多となり、令和3年は66.9%、令和4年は67.7%、令和5年は66.0%、令和6年は66.4%(速報

値)となり引き続き高水準の状態が続いている。

施策を取り巻く現状

令和6年中の危険ドラッグ事犯の検挙人員は、745人(速報値)となり、令和5年(444人)より大幅に増加するとともに、少年の検挙人員も大幅に増

加していることから、若年層への拡大がより顕著となった。

平成27年7月に危険ドラッグ店舗をすべて廃業に追い込んだが、令和5年、新たに危険ドラッグ販売店舗の存在が全国各地で約300店舗確認さ

れ、同販売店舗に対して立入検査等を鋭意実施した結果、令和6年12月末時点で203店舗まで減少したが、引き続き、「第六次薬物乱用防止五か

年戦略」に基づき、危険ドラッグ対策を推進していく必要がある。

1

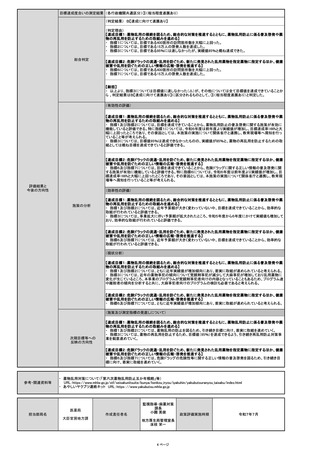

・ 検挙人員は全体として減少しているが、依然薬物乱用の根絶には至っていない。要因の1つとして、薬物乱用の危険性・有害性に関

する正しい知識が十分に普及していないことが考えられる。

・ 覚醒剤の再犯者率は高水準の状態が続いており、再乱用の防止が課題である。

・ 大麻の検挙人員のうち、30歳未満が占める割合が増加しているため、若年層への啓発活動も課題の一つである。

2

・ 令和5年、新たに危険ドラッグ販売店舗の存在が全国各地で複数確認されており、新たな危険ドラッグの流通の遮断が必要である。

・ 危険ドラッグの検挙人員の増加の一因として、危険ドラッグの危険性・有害性に関する正しい知識が十分に普及していないことが考え

られる。

施策実現のための課題

1 ページ

(厚生労働省6(Ⅱ-2-1))

施策目標名

規制されている乱用薬物について、不正流通の遮断及び乱用防止を推進すること(施策目標Ⅱ-2-1)

基本目標Ⅱ:安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること

施策大目標2:麻薬・覚醒剤等の乱用を防止すること

本施策は、次の施策を柱に実施している。

・ 麻薬・覚醒剤等の不正流通の遮断を推進するとともに、医療用麻薬等の適正な流通を確保する。

・ 麻薬・覚醒剤等の乱用防止を推進する。

・ いわゆる危険ドラッグの取締り及び乱用拡大の防止のための広報・啓発活動を推進する。

・ 全国規模で捜査情報の共有・分析を可能にするシステムを構築・運用すること等により、麻薬取締部の捜査態勢を強化する。

・ 若年層の大麻乱用が拡大を続ける状況等を踏まえ、インターネットサイト内での行動分析に基づく乱用防止広告を実施し、薬物乱用防止啓発の

充実を図る。

【総合的な薬物対策の推進について】

・ 厚生労働省では、平成30年8月に薬物乱用対策推進会議が策定した「第五次薬物乱用防止五か年戦略」に基づく、政府を挙げた総合的な薬物

乱用対策を推進してきたところである。

・ 令和5年8月に第五次薬物乱用防止五か年戦略のフォローアップと併せて、新たに「第六次薬物乱用防止五か年戦略」を策定した。同戦略は、

第五次薬物乱用防止五カ年戦略の目標を引き継ぐとともに、(1)大麻乱用期への総合的な対策の強化、(2)再乱用防止対策における関係機関の

連携した”息の長い支援”の強化、(3)サイバー空間を利用した薬物密売の取締りの強化、(4)国際的な人の往来増加への対応強化、(5)薬物乱

用政策についての国際社会との連携・協力強化と積極的な発信 を強化点としているものである。

(参考)「第六次薬物乱用防止五か年戦略」に基づく厚生労働省の取組

・ 未規制物質等の迅速な指定の推進

・ 再乱用防止に従事する職員向けの教材等の作成や研修の充実 等

施策の概要

【危険ドラッグ対策の推進について】

・ 危険ドラッグについては、平成26年7月に薬物乱用対策推進会議で決定した「危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策」に始まり、平成30

年8月の「第五次薬物乱用防止五か年戦略」、令和5年8月の「第六次薬物乱用防止五か年戦略」に基づく対策を推進してきたところである。

・ 平成27年7月までには危険ドラッグ店舗を全て廃業に追い込んだものの、近年、危険ドラッグ店舗の再出現や相次ぐ健康被害等、危険ドラッグ

乱用に再燃の兆しがあり、令和5年9月、関係省庁と「危険ドラッグ対策会議」を開催し、危険ドラッグによる健康被害の情報収集や取締り体制の強

化について確認を行った。

・ また、販売店舗に対し一斉立入検査を実施して、指定薬物の疑いのある物品に対して検査命令・販売等停止命令、さらに広域的な流通な禁止

をするのみならず、包括指定も含む含有する成分の迅速な指定薬物への指定を行い、危険ドラッグ乱用根絶に向けた徹底した取組を実施してい

る。

【広報・啓発活動について】

・ 薬物乱用防止対策は、社会が薬物を受け入れない環境をつくることが非常に重要であることから、地域における啓発として、「麻薬・覚醒剤・大

麻乱用防止運動」などの国民的啓発運動を展開し、薬物の危険性・有害性に関する正しい知識を周知徹底するとともに、近年若年層における薬物

乱用が問題となっていることから、青少年や保護者等に向けて、薬物乱用防止普及啓発読本等の啓発資材を作成し、配布している。

・ また、薬物乱用防止啓発訪問事業として、要請のあった教育機関等に講師を派遣して、専門の教材を基に効果的な普及啓発を図るとともに、

Facebook等を活用して情報を発信している。

・ さらに、令和3年度より、若年層のうち大麻に関心の高い者をハイリスク層と定義し、それらをターゲットとしたインターネット上での行動に応じた

デジタル広報を実施している。

・ 危険ドラッグ対策に係る国民への啓発については、平成25年に「あやしいヤクブツ連絡ネット(https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp)」を開設し、国

民が一元的に危険ドラッグを含む指定薬物などの危険性等に関する情報にアクセスできる環境整備を行った。

令和6年中の薬物事犯の検挙人員は令和5年の13,815人とほぼ同水準の14,040人(速報値)であった。 覚醒剤の検挙人員は6,306人(速報値)

と増加したものの、6年連続で1万人を下回った。大麻事犯の検挙人員については、過去最多であった令和5年の6,703人からは減少し6,342人(速

報値)となったものの、依然として、大麻事犯の検挙人員が覚醒剤事犯の検挙人員を上回る結果となった。特に、30歳未満の大麻事犯の検挙人員

は、大麻事犯の7割以上となり、若年層による大麻乱用が拡大している。

また、覚醒剤の再犯者率は、令和2年は68.6%で過去最多となり、令和3年は66.9%、令和4年は67.7%、令和5年は66.0%、令和6年は66.4%(速報

値)となり引き続き高水準の状態が続いている。

施策を取り巻く現状

令和6年中の危険ドラッグ事犯の検挙人員は、745人(速報値)となり、令和5年(444人)より大幅に増加するとともに、少年の検挙人員も大幅に増

加していることから、若年層への拡大がより顕著となった。

平成27年7月に危険ドラッグ店舗をすべて廃業に追い込んだが、令和5年、新たに危険ドラッグ販売店舗の存在が全国各地で約300店舗確認さ

れ、同販売店舗に対して立入検査等を鋭意実施した結果、令和6年12月末時点で203店舗まで減少したが、引き続き、「第六次薬物乱用防止五か

年戦略」に基づき、危険ドラッグ対策を推進していく必要がある。

1

・ 検挙人員は全体として減少しているが、依然薬物乱用の根絶には至っていない。要因の1つとして、薬物乱用の危険性・有害性に関

する正しい知識が十分に普及していないことが考えられる。

・ 覚醒剤の再犯者率は高水準の状態が続いており、再乱用の防止が課題である。

・ 大麻の検挙人員のうち、30歳未満が占める割合が増加しているため、若年層への啓発活動も課題の一つである。

2

・ 令和5年、新たに危険ドラッグ販売店舗の存在が全国各地で複数確認されており、新たな危険ドラッグの流通の遮断が必要である。

・ 危険ドラッグの検挙人員の増加の一因として、危険ドラッグの危険性・有害性に関する正しい知識が十分に普及していないことが考え

られる。

施策実現のための課題

1 ページ