よむ、つかう、まなぶ。

日本食パターンと抑うつ症状との関連 - 職域多施設研究 (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://ccs.jihs.go.jp/news/010/010/20250623_01.pdf |

| 出典情報 | 国立健康危機管理研究機構 プレスリリース(6/23)《国立健康危機管理研究機構》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

本研究で観察された疫学的な関連を裏付ける生物学的なメカニズムがいくつか存在します。例えば、海

藻、大豆製品、野菜に含まれる葉酸は、セロトニンやドーパミンといった脳内の神経伝達物質の合成を助

けます。脂の多い魚に豊富な n-3 系脂肪酸には抗炎症作用があり、神経伝達物質の働きをサポートする

ことが知られています。緑黄色野菜、緑茶、納豆や味噌などの発酵食品に含まれる抗酸化物質は、脳に悪

影響を与える酸化ストレスを軽減します。海藻、野菜、大豆製品、きのこ類に豊富な食物繊維は、腸内細

菌のバランスを整え、抗炎症作用やセロトニン産生促進作用のある短鎖脂肪酸を増加させ、抑うつ症状

を緩和します。日本食に特徴的な「うま味」成分が副交感神経を亢進させ、心理的な安定をもたらしてい

る可能性もあります。

今回、勤労者を対象にした大規模な疫学研究により、日本食には心の健康を支える働きがあるという

仮説を支持する結果が得られました。前向き研究による検証が必要ですが、日本人におけるエビデンス

(科学的証拠)として、抑うつの予防に関する職域や地域での公衆衛生対策の一助となることが期待さ

れます。

本研究成果は、2025 年 6 月 16 日に、Psychiatry and Clinical Neurosciences 誌にて公表されました。

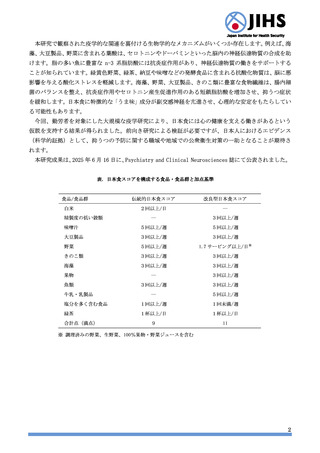

表. 日本食スコアを構成する食品・食品群と加点基準

食品/食品群

伝統的日本食スコア

改良型日本食スコア

2回以上/日

―

―

3回以上/週

味噌汁

5回以上/週

5回以上/週

大豆製品

3回以上/週

3回以上/週

野菜

5回以上/週

1.7 サービング以上/日※

きのこ類

3回以上/週

3回以上/週

海藻

3回以上/週

3回以上/週

果物

―

3回以上/週

魚類

3回以上/週

3回以上/週

―

5回以上/週

塩分を多く含む食品

1回以上/週

1回未満/週

緑茶

1杯以上/日

1杯以上/日

9

11

白米

精製度の低い穀類

牛乳・乳製品

合計点(満点)

※ 調理済みの野菜、生野菜、100%果物・野菜ジュースを含む

2

藻、大豆製品、野菜に含まれる葉酸は、セロトニンやドーパミンといった脳内の神経伝達物質の合成を助

けます。脂の多い魚に豊富な n-3 系脂肪酸には抗炎症作用があり、神経伝達物質の働きをサポートする

ことが知られています。緑黄色野菜、緑茶、納豆や味噌などの発酵食品に含まれる抗酸化物質は、脳に悪

影響を与える酸化ストレスを軽減します。海藻、野菜、大豆製品、きのこ類に豊富な食物繊維は、腸内細

菌のバランスを整え、抗炎症作用やセロトニン産生促進作用のある短鎖脂肪酸を増加させ、抑うつ症状

を緩和します。日本食に特徴的な「うま味」成分が副交感神経を亢進させ、心理的な安定をもたらしてい

る可能性もあります。

今回、勤労者を対象にした大規模な疫学研究により、日本食には心の健康を支える働きがあるという

仮説を支持する結果が得られました。前向き研究による検証が必要ですが、日本人におけるエビデンス

(科学的証拠)として、抑うつの予防に関する職域や地域での公衆衛生対策の一助となることが期待さ

れます。

本研究成果は、2025 年 6 月 16 日に、Psychiatry and Clinical Neurosciences 誌にて公表されました。

表. 日本食スコアを構成する食品・食品群と加点基準

食品/食品群

伝統的日本食スコア

改良型日本食スコア

2回以上/日

―

―

3回以上/週

味噌汁

5回以上/週

5回以上/週

大豆製品

3回以上/週

3回以上/週

野菜

5回以上/週

1.7 サービング以上/日※

きのこ類

3回以上/週

3回以上/週

海藻

3回以上/週

3回以上/週

果物

―

3回以上/週

魚類

3回以上/週

3回以上/週

―

5回以上/週

塩分を多く含む食品

1回以上/週

1回未満/週

緑茶

1杯以上/日

1杯以上/日

9

11

白米

精製度の低い穀類

牛乳・乳製品

合計点(満点)

※ 調理済みの野菜、生野菜、100%果物・野菜ジュースを含む

2